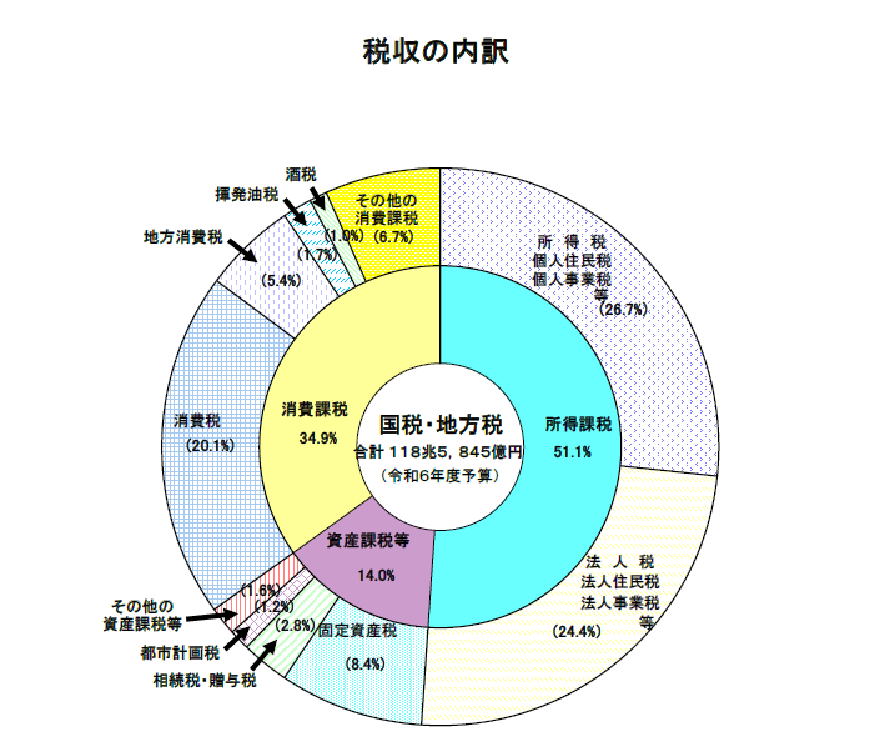

図1-3 国税・地方税の税収内訳(2011年度当初予算額)

最新版

出所:https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/001.pdf

図1-4 租税負担率の内訳の国際比較

・日本の対国民所得比でみた租税負担率は、24.3%となっており、アメリカとともに低い。

・法人所得課税の比率が5.4%と、先進諸国のなかでは高くなっている

・対国民所得比でみた消費課税の負担率は、日本の7.1%、アメリカの5.6%がヨーロッパ諸国と比べると低くなっている

表1-1 直間比率の国際比較

・直接税の比率が最も高い国は、国税、地方税を合計すると76対24となっているアメリカ

→アメリカは国税に関しては94対6と税収のほとんどを直接税に依存している直接税中心の国

地方税に関しては58対42と国税に比べると直接税への依存度がかなり低下:地方税として州の売上税が存在するため

・イギリス、ドイツ、フランスのヨーロッパ諸国は、直接税の比率がアメリカよりも低くなっている

・ヨーロッパ諸国はVATと呼ばれる付加価値税への依存度が高く、間接税中心の税体系を採用

・日本の直接税と間接税の比率は、国税、地方税を合計すると、71対29:直接税への依存度が高い

最新年次版へのリンク

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/itn_comparison/j01.htm

1.3 日本の税収構造

(1)国税収入の推移

図1-5 所得税、法人税、消費税の国税総額に占める比率の推移

法人税:1989年度以降2002年頃までの期間に急激→バブル崩壊以降の企業収益の落ち込みと法人税率の引き下げによるもの

所得税:1994年度以降低下傾向→バブル崩壊以降の景気の落ち込みによる個人所得の伸び悩みと、景気対策を目指した所得税減税

消費税:1989年度の消費税導入以降着実に増加し、1997年度からの税率引き上げで大きく増加

(2)地方税収入の推移

図1-6 道府県・市町村個人住民税の推移

バブル崩壊までの右上がりのトレンドと崩壊後の右下がりのトレンド

→バブル崩壊後の税収の落ち込みは、国税である所得税ほど大きくない。

国税ほど税率表の累進性が高くなかったため

あ

図1-7は、道府県・市町村住民税の法人税割、均等割の税収の推移を描いたものである。法人税割は、国税の法人税の税収を課税ベースとする比例税であり、均等割は、資本金階級毎の定額税である。2008年現在の法人税割の標準税率は、都道府県が5%、市町村が12.3%であり、均等割の標準税率は、都道府県が2万円〜80万円、市町村が5万円〜300万円となっている3)。法人税割の税収の推移は、課税ベースが国税の法人税であるため、国税と同じ動きとなっている。この間に、

図1-7 道府県・市町村法人住民税の推移

法人税割:1981年に道府県分5.2%、市町村分12.1%から道府県分5%、市町村分12.3%へと改正

法人税均等割:1984年に資本金・従業者数別の標準税率が8,000円から80万円の区分であったものが4万円から300万円の区分に大幅に増額

図1-8 事業税と前年名目経済成長率の推移

バブル崩壊前の右上がりのトレンドとバブル崩壊後の右下がりのトレンド

→2006年からは事業税の一部に外形標準化:景気による変動を受けにくい構造へと変化

図1-9 固定資産税税収の推移

1976年以降の税収が1999年まではほぼ一貫して上昇してきたが、2003年以降、2005年に至るまでほぼ横ばい

→バブル崩壊以降の期間については、急激な地価下落にもかかわらず税収の落ち込みがみられない。

税負担の増加をさけるために負担調整措置がとられてきたため

(3)日本の税収構造の変化

税収の変化率

税収弾性値=─────────

GDPの変化率

政府の長期税収予測では、税収弾性値は1.1を想定

<税収弾性値の推計>

バブル崩壊前の1976年から1991年の期間:、国税の弾性値 1.367、地方税の弾性値 1.316

バブル崩壊前(1976年−1991年)

ln国税収入=-4.506+1.367lnGDP R2 =0.992 D.W.=1.480 (1-1)

(-11.355) (43.352)

ln地方税収入=-4.339+1.316lnGDP R2=0.994 D.W.=0.667 (1-2)

(-12.820) (48.907)

バブル崩壊後(1992年−2007年)

ln国税収入=9.904+0.242lnGDP R2 =-0.066 D.W.=0.550 (1-3)

(0.848) (0.272)

ln地方税収入=-12.174+1.901lnGDP R2=0.605 D.W.=0.834 (1-4)

(-2.388) (4.892)

国税、地方税ともにGDPに対する決定係数も低く、国税についてはGDPに関する係数が有意でない

→名目GDPの動きだけでは、税収の動きをほとんど説明できない

この期間に所得税、法人税の減税が頻繁に行われているため

<給与所得税の税収関数の推計>

表1-2 各年の累進度尺度

所得税額=α+β給与収入2 (1-5)

β:租税関数の累進度を規定する説明変数

バブル崩壊前(1976年−1991年)

ln(源泉給与所得税収)=1.456ln(累進尺度) −1.631ln(給与総額)−1.766

(3.623) (−17.726) (−0.673)

R2=0.971 D.W.=1.599 (1-6)

バブル崩壊後(1992年−2005年)

ln(源泉給与所得税収)=0.971ln(累進尺度)−1.347ln(給与総額)−0.806

(5.847) (−4.264) (−0.130)

R2=0.782 D.W.=1.863 (1-7)

このような所得税減税の影響のうち(1-7)式では、税率表の改正をともなう部分しか考慮できていない

→定率減税の影響を減税ダミーで処理。

ln(源泉給与所得税収)=0.614ln(累進尺度)+0.621ln(所得)

(4.305) (3.659)

−0.158(94年減税ダミー)−0.057(95年、96年減税ダミー)

(−6.826) (−1.99)

−0.103(98年減税ダミー)−0.177(その他減税ダミー)

(−2.781) (−5.205)

+10.028

(4.103) R2=0.981 D.W.=1.148 (1-8)

バブル崩壊後の期間においては、税収の所得弾力性が大幅に低下

<法人税の税収関数の推計>

ln(法人税収)=αln(法人所得)+βln(法人実効税率)+定数

法人実効税率:財務省型の法人実効税率を使用

バブル崩壊前の1976年から1991年の期間

ln(法人税収)=1.047ln(実効税率)+0.940ln(法人所得)−3.930 R2=0.945

(1.230) (14.238) (−1.412) D.W.=1.559 (1-9)

バブル崩壊後の1992年から2006年までの期間

ln(法人税収)=1.097ln(実効税率)+0.083ln(法人所得)+6.873 R2=0.793

(5.983) (5.774) (9.905) D.W.=1.658 (1-10)

バブル崩壊前の推計結果の法人所得の税収弾性値が0.94であるのに対して、バブル崩壊後の弾性値は0.083と著しく低下

図1-10 欠損金当期控除額と翌期繰越額の推移

欠損金については、青色申告書に提出した事業年度に限って、7年間の繰越控除が認められている

当期控除額:事業年度での欠損金控除額に相当

翌期繰越額:青色申告書を提出した事業年度で繰り越した欠損金控除額

↓

1990年代のバブル崩壊以降に翌期繰越額が急激に増加