戞侾侾復丂朄恖壽惻偺棟榑

侾侾丏侾丂朄恖偺懆偊曽

(1)朄恖幚嵼愢偲朄恖媅惂愢

朄恖幚嵼愢丗撈棫偺朄揑恖奿傪擣傔傜傟偨幚懱偲偟偰懆偊丄宱塩幰偵傛偭偰塣塩偝傟傞撈棫偺堄巚寛掕扨埵偱偁傝丄朄恖帺懱偑扴惻椡傪傕偮偲偄偆峫偊曽

丂丂丂仺朄恖偵傕椵恑惻棪昞傪揔梡偡傋偒丠

朄恖傪屄恖姅庡偺廤崌懱

丂丂丂丂丂丂丂丂丂仺朄恖惻偺晧扴偼丄姅庡偺攝摉偺尭彮丄僉儍僺僞儖丒僎僀儞偺尭彮傪傕偨傜偡

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂屄恖強摼惻偺慜暐偄丄屄恖強摼惻偲朄恖惻偺俀廳壽惻偺挷惍偑昁梫

(2)抧曽惻偲偟偰偺朄恖壽惻

抧曽惻偲偟偰偺朄恖壽惻丂丂朄恖廧柉惻丄帠嬈惻

棙塿愢丗岞嫟僒乕價僗傊偺懳壙偲偟偰朄恖傕惻傪晧扴偡傋偒偩

丂丂丂丂丂丂仺惗嶻妶摦傪偍偙側偆偵偁偨偭偰丄抧曽抍懱偑採嫙偟偰偄傞摴楬側偳傪棙梡偟偰偄傞偐傜丄偦偺懳壙偲偟偰偺惻嬥傪暐偆傋偒

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂仾

丂丂丂丂丂丂帠嬈惻偺奜宍昗弨壔乮暯惉15擭搙夵惓丄暯惉16擭搙偐傜揔梡乯

丂丂丂

丂丂丂

(3)慸惻棟榑偐傜傒偨朄恖惻偺埵抲偯偗

丂曪妵揑強摼惻

丂丂丂朄恖惻偼強摼惻偺慜暐偄

丂丂丂丂丂丂僔儍僂僾姪崘乮1949乯丂強摼惻偺尮愹挜廂

丂丂丂丂丂丂僇乕僞乕曬崘(1966)丂丂強摼惻偺嵟崅惻棪偱尮愹挜廂壽惻丄朄恖惻偲強摼惻偺姰慡摑崌乮棷曐丄攝摉傪屄恖偵婣懏偝偣偰丄屄恖抜奒偱姰慡挷惍乯

丂巟弌惻

丂丂丂棟榑揑偵偼丄朄恖偺廂塿偼嵟廔揑偵偼偡傋偰屄恖偵婣拝偡傞偺偱朄恖惻偼晄梫

丂丂丂仺尰幚偵偼屄恖抜奒偱朄恖偺廂塿憡摉晹暘傪攃埇偡傞偺偼崲擄

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂伀

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂巟弌惻偺慜暐偄偲偟偰偺朄恖惻

丂丂丂丂巟弌惻偺傕偲偱偺朄恖惻偺壽惻儀乕僗

丂丂丂丂丂僉儍僢僔儏僼儘乕亖廂擖-巇擖-搳帒丂丂丂乽堦掕婜娫偺帒嬥棳擖-徚旓埲奜偺帒嬥棳弌乿

丂丂丂儈乕僪儗億乕僩乮1978乯偵偍偗傞僉儍僢僔儏僼儘乕朄恖惻偺俁偮偺壽惻儀乕僗

丂丂丂丂嘆R儀乕僗丂丂丂丂惻丒僒乕價僗偺幚暔庢堷偵學傞僉儍僢僔儏僼儘乕

丂丂丂丂嘇R+F儀乕僗丂丂幚暔庢堷亄嬥梈庢堷偵學傞僉儍僢僔儏僼儘乕

丂丂丂丂嘊S儀乕僗丂丂丂丂旕朄恖偺姅庡偵娭偡傞帒杮庢堷偵學傞僉儍僢僔儏僼儘乕丂丂

侾侾丏俀丂朄恖惻偲婇嬈峴摦

乮1)尭壙彏媝

丂丂掕妟朄

丂丂丂乮庢摼壙妟亅巆懚壙妟乯乛懴梡擭悢亖擭摉偨傝彏媝妟

巆懚壙妟丗僗僋儔僢僾壙奿

丂掕棪朄

丂丂庢摼壙妟亊乮侾亅彏媝棪乯値亖巆懚壙妟

丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮侾亅彏媝棪乯値亖巆懚壙妟乛庢摼壙妟

丂丂丂丂丂丂丂丂丂侾亅彏媝棪亖乮巆懚壙妟乛庢摼壙妟乯(1/n)

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂彏媝棪亖侾亅乮巆懚壙妟乛庢摼壙妟乯(1/懴梡擭悢)丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

丂悢抣椺

丂丂庢摼壙妟丂1000枩墌丂丂懴梡擭悢丂侾侽擭丂丂僗僋儔僢僾壙奿丂侾侽侽枩墌

丂丂掕妟朄丂枅擭彏媝妟丂丂90枩墌

丂丂掕棪朄丂丂彏媝棪亖侾亅乮巆懚壙妟乛庢摼壙妟乯(1/懴梡擭悢)丂亖0.205672

丂丂丂

|

掕妟朄 |

|

掕棪朄 |

|

|

彏媝妟 |

巆懚壙妟 |

彏媝妟 |

巆懚壙妟 |

| 1擭屻 |

90 |

910 |

205.67 |

794.3 |

| 2擭屻 |

90 |

820 |

163.37 |

631.0 |

| 3擭屻 |

90 |

730 |

129.77 |

501.2 |

| 4擭屻 |

90 |

640 |

103.08 |

398.1 |

| 5擭屻 |

90 |

550 |

81.88 |

316.2 |

| 6擭屻 |

90 |

460 |

65.04 |

251.2 |

| 7擭屻 |

90 |

370 |

51.66 |

199.5 |

| 8擭屻 |

90 |

280 |

41.04 |

158.5 |

| 9擭屻 |

90 |

190 |

32.60 |

125.9 |

| 10擭屻 |

90 |

100 |

25.89 |

100 |

|

900 |

|

900 |

|

暯惉19擭搙惻惂夵惓

丒彏媝壜擻尷搙妟乮庢摼壙奿偺95亾憡摉妟乯偍傛傃巆懚壙妟偺攑巭乮暯惉19擭4寧侾擔埲崀偵庢摼偝傟偨尭壙彏媝帒嶻乯丂懴梡擭悢宱夁屻偺巆懚曤壙侾墌

丒怴偨側掕棪朄偺摫擖

掕妟朄偺彏媝棪偺尨懃俀丏俆攞偵愝掕偝傟偨乽掕棪朄偺彏媝棪乿乮懴梡擭悢徣椷暿昞戞廫偵婯掕乯偑揔梡偝傟丄廬慜偺惂搙偵斾偟偰丄憗偄抜奒偵偍偄偰懡妟偺彏媝傪峴偆偙偲偑壜擻偵丅

丒朄掕懴梡擭悢偺尒捈偟

丂敿摫懱梡僼僅僩儗僕僗僩惢憿愝旛丂丂俉擭仺5擭

丂僼儔僢僩僷僱儖僨傿僗僾儗僀枖偼

丂僼儔僢僩僷僱儖梡僼傿儖儉嵽椏惢憿愝旛 丂丂10 擭仺俆擭

(2)棙弫摦婡偵傛傞搳帒偺寛掕

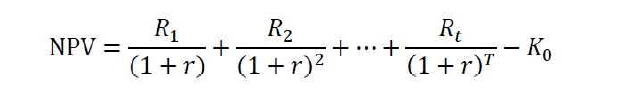

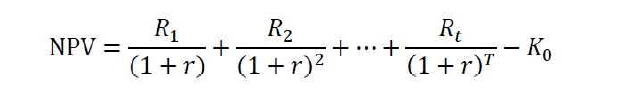

倲婜偺梊憐廂塿丗Rt

棙巕棪丗倰

K0丗弶婜搳帒

T丗愝旛偺懴梡擭悢

NPV丗Net丂Present丂Value丂搳帒廂塿偺弮尰嵼壙抣

NPV>0丂側傜搳帒傪偍偙側偆偙偲偵側傞丅

朄恖惻偵傛傞梊憐廂塿傊偺塭嬁

丂丂丂壽惻屻梊憐廂塿亖R倲亅倲乮R倲亅K0乛T乯

K0乛T丗掕妟朄偵傛傞尨壙彏媝妟

朄恖惻棪伀丂側傜丂梊憐廂塿忋徃丄搳帒憹戝

朄掕朄掕懴梡擭悢偺堷偒壓偘丂丂側傜丂梊憐廂塿忋徃丄搳帒憹戝

掕棪朄偑嵦梡偝傟偨応崌偼丄憗婜偵旓梡夞廂偑偱偒傞偨傔丄搳帒憹戝

(3)婇嬈壙抣偺嵟戝壔

丂丂丂怴屆揟攈偺搳帒棟榑

丂丂丂丂栚揑娭悢丂丂丂彨棃偵傢偨傞婇嬈壙抣偺妱堷尰嵼壙抣

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂伀

丂丂丂丂帒杮僐僗僩偲Tax丂AdjustedQ丂偑愝旛搳帒偺梫場

丂丂帒杮僐僗僩丂丂丂丂丂帒杮傪侾扨埵捛壛偟偨偲偒偺尷奅揑側帒杮偺旓梡仺帒杮僐僗僩偑掅偗傟偽搳帒偼憹戝

丂丂Tax丂AdjustedQ丂丂朄恖惻惂傪峫椂偟偨僩乕價儞偺Q

丂丂僩乕價儞偺Q亖姅幃偱昡壙偝傟偨婇嬈偺壙抣/帒杮偺嵞庢摼壙奿偱妱偭偨抣

丂丂丂丂姅幃偱昡壙偝傟偨婇嬈偺壙抣亖姅幃巗応偑昡壙偡傞婇嬈偺姅壙憤妟+嵚柋偺憤妟

丂丂丂丂Q<1丂丂帒杮僗僩僢僋傪攧偭偨曽偑棙塿偑偁偑傞仺婇嬈偺愝旛搳帒偼尭彮

丂丂丂丂Q>1丂丂帒杮僗僩僢僋傪憹傗偟偰惗嶻検傪憹壛偝偣偨傎偆偑桳棙仺婇嬈偺愝旛搳帒偼憹壛

丂丂丂丂攦廂偺栚埨偵傕巊傢傟偰偄傞丂丂丂丂Q<1丂側傜攦廂偟偰偦偺婇嬈傪夝懱偟偰攧傝暐偆偲栕偐傞偐傜丅

徻偟偔偼慜愳憦巕(2005)亀婇嬈偺搳帒峴摦偲朄恖壽惻偺宱嵪暘愅亁娭惣戝妛弌斉晹傪嶲徠丅

侾侾丏俁丂朄恖惻偺揮壟偲婣拝

揮壟乮Shifting乯

惻朄忋偺擺惻媊柋幰偑惻晧扴傪懠偺恖乆偵堏揮偡傞偙偲丅

婣拝乮Incidence乯

惻晧扴偑嵟廔揑偵棊偪拝偒愭偺偙偲丅

(1)揮壟偺宱楬

丂丂嘆惗嶻暔壙奿傊偺揮壟 丂徚旓幰偵慜揮

丂丂嘇捓嬥偺愗傝壓偘 丂丂丂丂丂廬嬈堳偵屻揮

丂丂嘊攝摉偺尭彮丂丂丂丂丂丂丂丂姅庡傊屻揮

(2)屆揟揑側尒夝丗晹暘嬒峵暘愅

丂丂婇嬈偑抁婜揑側棙弫傪嵟戝壔偡傞応崌

丂丂壙奿揮壟側偟丗壽惻慜偵棙弫傪嵟戝壔偡傞壙奿偑愝掕偝傟偰偄傞側傜

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂朄恖惻傪揮壟偟傛偆偲壙奿傪堷偒忋偘傞偙偲偼

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂棙弫偺尭彮偵偮側偑傞

丂丂丂棙弫亖乮侾亅朄恖惻棪乯乮惗嶻暔壙奿亊惗嶻検亅憤旓梡乮Q)乯

丂丂丂兾亖(1-t)乷倫Q亅TC乮Q乯乸

丂丂丂棙弫嵟戝壔

丂丂丂丂丂丂倓兾乛倓Q亖(1-t)倫亅乮侾亅倲乯MC亖0

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂P=MC丂丂壙奿亖尷奅旓梡丂丂丂丂朄恖惻棪偼棙弫嵟戝壔偺忦審偵塭嬁傪梌偊側偄丅

(3)堦斒嬒峵暘愅

丂丂丂晹暘嬒峵丂丂懠偺忦審偼強梌丄摿掕偺巗応偺傒傪暘愅

丂丂丂堦斒嬒峵丂丂嵿巗応丄梫慺巗応側偳偺憡屳埶懚娭學傪峫椂

僴乕僶乕僈乕丒儌僨儖丂丂丂丂

丂丂A.C.Harberger,"The Incidence of the Corporation Income Tax,"

Journal of Political Economy, Vol.65, pp.506-521.

徻偟偄夝愢偼丄屆揷惛巌(1993)亀朄恖惻惂偺惌帯宱嵪妛亁桳斻妕傪嶲徠丅

丂丂丂丂朄恖晹栧偲旕朄恖晹栧偑偦傟偧傟帒杮偲楯摥傪梡偄偰堎側傞彜昳傪惗嶻

丂丂丂丂朄恖晹栧偺帒杮丂K1丂旕朄恖晹栧偺帒杮K2

丂丂丂丂朄恖晹栧偺楯摥丂L1丂旕朄恖晹栧偺楯摥L2

丂丂丂丂K侾亄K2亖K丂丂丂L1+L2=L

丂丂丂丂惗嶻梫慺偼丄巗応偱堏摦

丂丂丂丂朄恖晹栧傊帒杮壽惻

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂伀

朄恖晹栧偺壽惻屻棙弫偑掅壓丄旕朄恖晹栧傊帒杮偑堏摦

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂伀

丂丂丂丂丂丂丂丂朄恖晹栧偱偼丄帒杮傪尭傜偟丄楯摥偵戙懼丄旕朄恖晹栧偐傜朄恖晹栧傊楯摥偑堏摦

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂伀

丂丂丂丂丂丂朄恖晹栧偺惗嶻暔壙奿偑忋徃丄徚旓幰偵堦晹偑婣拝丄楯摥幰偵傕婣拝乮惗嶻暔壙奿偺忋徃偑廀梫傪尭彮偝偣丄楯摥廀梫傕尭彮丄捓嬥掅壓乯丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

丂

丂丂丂朄恖惻偺婣拝偺搙崌偄偼丄朄恖晹栧偺惗嶻暔偵懳偡傞廀梫偺抏椡惈丄楯摥偲帒杮偺戙懼偺抏椡惈丄椉晹栧偺楯摥廤栺搙偵埶懚丅

丂丂丂仺棟榑暘愅偱偼寢榑偼晄妋掕丄幚徹暘愅偑昁梫

丂丂丂丂丂丂丂丂

(4)朄恖惻揮壟偺幚徹暘愅丂丂丂丂丂丂丂丂丂

K-M儌僨儖

丂丂Krzyzaniak, M. and Musgrave R.(1963),The Shifting of the Corporation

Income tax, Baltimore, Mayland: The Johns Hopkins Press.

傾儊儕僇偺嶻嬈暿僨乕僞偵傛傞幚徹暘愅

丂丂朄恖惻偑帒杮廂塿棪偵梌偊傞塭嬁傪悇寁

丂丂丂100%傪挻偊傞夁忚揮壟

丂

徍榓39擭12寧12擔偵採弌偝傟偨挿婜摎怽亀崱屻偵偍偗傞傢偑崙偺幮夛丄宱嵪偺恑揥偵懄墳偡傞婎杮揑側慸惻惂搙偺偁傝曽亁

丂仺朄恖惻偺揮壟偵偮偄偰尋媶

丂栘壓愱栧埾堳丂傾儞働乕僩挷嵏仺揮壟偺壜擻惈偁傝

丂屆揷愱栧埾堳丂朄恖惻偺揮壟偵娭偡傞幚徹暘愅乮K-M儌僨儖傪棙梡乯

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂旕忢偵崅偄揮壟搙

丂丂丂丂丂丂丂仺朄恖惻埲奜偺梫場傪暘棧偡傞偙偲偑擄偟偔丄妋掕揑側僐儞僙儞僒僗偼偊傜傟偰偄側偄丅