MFJ-9040 を手放したあと手元に残るアメリカ製リグはR−390AとSP−600の二台とな

りました.どちらもバリバリの軍用受信機のため重量約30キロ.デスク上に気軽に持ち出して

いじるという楽しみかたはとうていできません.

りました.どちらもバリバリの軍用受信機のため重量約30キロ.デスク上に気軽に持ち出して

いじるという楽しみかたはとうていできません.

手軽に異国情緒の味わえるリグがほしいなぁ・・・ (ーー;)

そんな2006年7月,以前から気になっていたドレークの2−Cがヤフオクに出品されていたの

で応札したら20k円で落札できてしまいました. ラッキー(^^)v

で応札したら20k円で落札できてしまいました. ラッキー(^^)v

出品時の写真

出品時の写真

ドレークといえばR−4シリーズがすぐに思い浮かびますが 2−Cの発表されたのはR−4 リ

リースの翌年の1966年でした. R−4の下位機にあたりますがノビス向けとはいえトリプル

コンバージョンでCW用の400HzのLCフィルタをもつたいへん使いやすい高性能受信機で

す. WHDは 30×16×23 (cm) でこのころJAでブームを呼んでいた 高1中2受信

機 9R−59よりもかなり小ぶりです.手軽にいじれる大きさで実にほどよい感じ. なお 9

R−59のWHDは38×18×26でした. ハム用機器とはいえ,当時の米国と日本の工業力

の差をまざまざと感じさせる大きさと性能の違いでした.

リースの翌年の1966年でした. R−4の下位機にあたりますがノビス向けとはいえトリプル

コンバージョンでCW用の400HzのLCフィルタをもつたいへん使いやすい高性能受信機で

す. WHDは 30×16×23 (cm) でこのころJAでブームを呼んでいた 高1中2受信

機 9R−59よりもかなり小ぶりです.手軽にいじれる大きさで実にほどよい感じ. なお 9

R−59のWHDは38×18×26でした. ハム用機器とはいえ,当時の米国と日本の工業力

の差をまざまざと感じさせる大きさと性能の違いでした.

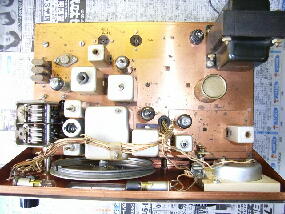

○内部

写真左

オプションのノイズブランカ(左) とマーカー(右)の接続端子

写真右

第3IFの可変帯域フィルタ 帯域別ではなく各フィルタ間の結合容量を微妙に変化させることによって3段階の帯域幅

可変を実現しています.そのためか狭帯域でもリンギングがありません. 変化値は4.8kHz 2.4kHz 0.4kHz の

3段階です.モードツマミと帯域変更ノブは同軸のシャフトです,モードスイッチはケースの奥行いっぱいという長い軸

長に対して軸の剛性が不足気味で操作には独特のネジレ感があり,クリックの感触はよくありません.

可変を実現しています.そのためか狭帯域でもリンギングがありません. 変化値は4.8kHz 2.4kHz 0.4kHz の

3段階です.モードツマミと帯域変更ノブは同軸のシャフトです,モードスイッチはケースの奥行いっぱいという長い軸

長に対して軸の剛性が不足気味で操作には独特のネジレ感があり,クリックの感触はよくありません.

○問題点の確認

入荷後さっそくチェックしてみました.

前オーナーからは モードスイッチのガリ,照明ランプ切れ(1球), ミュート用RCAピン端子

の歪み の3点が事前に連絡されていました.

の歪み の3点が事前に連絡されていました.

実際にはモードスイッチのガリはまったく感じられず.照明ランプはフィラメント切れではなくて,

電球ホルダの接触不良でした.また,ピン端子はゆがんではいるものの接触,嵌合ともに問題

ないので,そのままにしました.

電球ホルダの接触不良でした.また,ピン端子はゆがんではいるものの接触,嵌合ともに問題

ないので,そのままにしました.

この機種はANT端子,ミュート端子,SP端子,サイドトーン端子がRCAピンジャクを使用して

います.ピンプラグ付きの外部スピーカーが無いので左側面にあるヘッドホンジャックにヘッド

ホンを装着して試運転をしました.

います.ピンプラグ付きの外部スピーカーが無いので左側面にあるヘッドホンジャックにヘッド

ホンを装着して試運転をしました.

○その結果,

意外なトラブルが見つかりました. ・・・電源投入直後は極めて快調に動作するのですが10

分ほどたつとSメーターが振り切れ,感度がいちぢるしく低下します. 謎の感度低下.

分ほどたつとSメーターが振り切れ,感度がいちぢるしく低下します. 謎の感度低下.

以前5球スーパーのレストアの時に経験した低周波段のカップリングコンデンサの絶縁不良に

酷似した症状です.

酷似した症状です.

同じ原因かなと思ったのですが,2−Cはハイブリッド機で低周波段は半導体化されています.

この機種はRFゲインの操作により,AGCラインに逆バイアスを与えて弱い信号をミュートす

る構造になっています.これはトリオのTS520等と同じ方式です. このあたりが怪しいとあた

りをつけ,試しにAGCをOFFにすると正常に動作します.どうやらAGC電圧を発生させるトラ

ンジスタまわりのトラブルで始動後温まるとちょうどRFボリュームを絞ったのと同じ様な状態に

なるようです. この機体は第3IF(50kHz)アンプの12BA6のプレートから出力の一部を取り

出し,2N3877トランジスタの一石アンプで作り出したAGC電圧を各段に供給する増幅型AG

Cです. なおAGC電圧を供給されるのは初段(12BZ6),第3ミクサ (12BE6), 第3IFアンプ

(12BA6) の3ステージです.

この機種はRFゲインの操作により,AGCラインに逆バイアスを与えて弱い信号をミュートす

る構造になっています.これはトリオのTS520等と同じ方式です. このあたりが怪しいとあた

りをつけ,試しにAGCをOFFにすると正常に動作します.どうやらAGC電圧を発生させるトラ

ンジスタまわりのトラブルで始動後温まるとちょうどRFボリュームを絞ったのと同じ様な状態に

なるようです. この機体は第3IF(50kHz)アンプの12BA6のプレートから出力の一部を取り

出し,2N3877トランジスタの一石アンプで作り出したAGC電圧を各段に供給する増幅型AG

Cです. なおAGC電圧を供給されるのは初段(12BZ6),第3ミクサ (12BE6), 第3IFアンプ

(12BA6) の3ステージです.

AGCアンプの部品の内どれが劣化しているのかが問題でした. コンデンサはセラミックです

が,最近セラミックと言えども劣化の実例を他のHPで見ているし.抵抗の場合は経年劣化に

よる抵抗値の上昇の例を聞いたことがありました. トランジスタの2N3877はネットの検索方

法が悪いのか緒元がわかりません.・・・オマケに回路が頻繁に変更されたらしく,入手した回

路と実物を突合するとだいぶ異なっています.

が,最近セラミックと言えども劣化の実例を他のHPで見ているし.抵抗の場合は経年劣化に

よる抵抗値の上昇の例を聞いたことがありました. トランジスタの2N3877はネットの検索方

法が悪いのか緒元がわかりません.・・・オマケに回路が頻繁に変更されたらしく,入手した回

路と実物を突合するとだいぶ異なっています.

問題はAGCへの供給電圧が高すぎることなので,原因は不明なまま,AGCラインを470kの

抵抗を介してグランドに落としてみました.AGCはハイインピーダンス回路なのでこの程度で充

分なハズ. 実は故障箇所の探索よりはこの抵抗のハンダ付けの方が簡単で手っ取り早かっ

たのです.

抵抗を介してグランドに落としてみました.AGCはハイインピーダンス回路なのでこの程度で充

分なハズ. 実は故障箇所の探索よりはこの抵抗のハンダ付けの方が簡単で手っ取り早かっ

たのです.

トーンは異なりますが同じ箇所です.右側の写真にAGCラインに入れた470kオーム (黄紫黄) が見えます.

だが投入直後は S1 から始まった振れが時間経過すると常時S4以上となってしまいます.

当然感度も低下していて,S4以下の微弱な信号はミュートされてしまいます.これでは完全な

修理とは言えません. こうなったら部品交換しかないとハラを決めました.

当然感度も低下していて,S4以下の微弱な信号はミュートされてしまいます.これでは完全な

修理とは言えません. こうなったら部品交換しかないとハラを決めました.

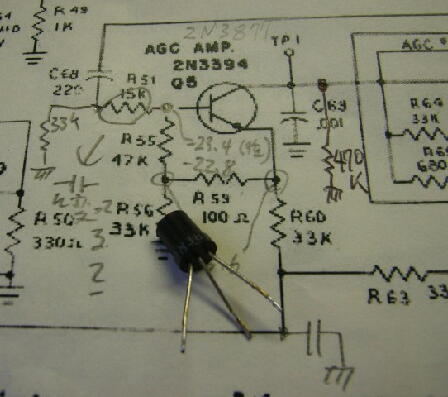

どの部品から調べるかが問題ですが,温度による特性の変化は初期のトランジスタではよく聞

く現象なのでこれが一番怪しいです. くだんの2N3877を交換したいのですがこのトランジス

タの定格がわかりません. そこでダメモトで手元にあった国産汎用トランジスタと交換してみ

ることにしました. 2SC945 と 2SC1815 は自作される方ならよく使用される型番として

ともにおなじみのものでしょう.どちらもストックがありましたが,今回の故障現象は過大な増幅

が原因なので hfe の低い2SC945を選びました.

く現象なのでこれが一番怪しいです. くだんの2N3877を交換したいのですがこのトランジス

タの定格がわかりません. そこでダメモトで手元にあった国産汎用トランジスタと交換してみ

ることにしました. 2SC945 と 2SC1815 は自作される方ならよく使用される型番として

ともにおなじみのものでしょう.どちらもストックがありましたが,今回の故障現象は過大な増幅

が原因なので hfe の低い2SC945を選びました.

結局この 2N3877 から 2SC945 へのトランジスタ交換で謎の受信感度低下は発生しなくなりま

した.周辺温度変化によるトランジスタの特性悪化(熱暴走?)が原因と思われます. 写真バ

ックの回路図はくだんのAGC増幅回路部分です.実物はトランジスタの型番をはじめとして変

更箇所だらけでパターンを追うのにかなり苦労しました.

した.周辺温度変化によるトランジスタの特性悪化(熱暴走?)が原因と思われます. 写真バ

ックの回路図はくだんのAGC増幅回路部分です.実物はトランジスタの型番をはじめとして変

更箇所だらけでパターンを追うのにかなり苦労しました.

○PL修理

ダイヤルを左右から照らすパイロットランプのうち右側が点灯しません.よく観察するとセンタ

ーピンが電源ラインのラグとキチンと接触していないのが原因のようです.

ーピンが電源ラインのラグとキチンと接触していないのが原因のようです.

このタイプのPLホルダは軍用機SP−600でも見たことがあります.センタピンはスカスカでまわりのハトメとほとん

ど接触していませんでした. 構造的な欠陥に思えます・・・

ど接触していませんでした. 構造的な欠陥に思えます・・・

なによりも手頃な大きさがうれしいです.パネルの面積は写真後方に見えるBCLラジオよりやや小ぶり.奥行きは

2.2倍くらいです. つまり体積はクーガー2200の2倍チョット程度しかありません.ハイブリッドとはいえ真空管受

信機とは思えない小ささです. しばらく机上に置いて楽しむつもりですがその後は・・・・ また置き場所探しの悩

みが待っています (^-^)

2.2倍くらいです. つまり体積はクーガー2200の2倍チョット程度しかありません.ハイブリッドとはいえ真空管受

信機とは思えない小ささです. しばらく机上に置いて楽しむつもりですがその後は・・・・ また置き場所探しの悩

みが待っています (^-^)

2009年7月

オプションのマーカーが入手できました.入手は不可能と思っていたのでヤフオクに出ている

のを見つけたときは我が目を疑いました.応札者は他になく出品価格の3500円で落札しまし

た. 非常にラッキーでした.

のを見つけたときは我が目を疑いました.応札者は他になく出品価格の3500円で落札しまし

た. 非常にラッキーでした.

写真のようにオプション用4穴ソケットに挿入して使用します. 4本のピンはそれぞれ COM(GND)・ヒーター・+B・

マーカー出力 です.

マーカー出力 です.

適合する水晶が付属していなかったのですがSP-600の使用していない内蔵マーカーに挿入さ

れていた100kcの水晶を挿入しました.取り付け直後はいっこうに動作せず悩みましたが,回

路図とにらめっこをした結果FONCTIONスイッチをCALポジションした時には外部ミュート端子

を閉じなければ受信機が沈黙してしまうことが判明し一件落着.快適にマーキングができるよ

うになりました.

れていた100kcの水晶を挿入しました.取り付け直後はいっこうに動作せず悩みましたが,回

路図とにらめっこをした結果FONCTIONスイッチをCALポジションした時には外部ミュート端子

を閉じなければ受信機が沈黙してしまうことが判明し一件落着.快適にマーキングができるよ

うになりました.

2-Cの外部ミュート端子は 後部写真の左下にあるMUTEと印字してあるRCAピンジャック(プ

ラグが挿入してある)です. 今までは特に何の措置もしないまま使用していましたが, 回路

図によるとFUNCTION スイッチを EXT MUTE・NB・CAL の3ポジションにしたときはこの端子

をアースしておかないとAGCラインに深いグリッドバイアス(−70V?)がかかるようになってい

ました.送信時のミュートは当時の日本の高一中二なら+Bの断続で制御するところですが,か

の国のリグはエレガントな制御方式ですね.

ラグが挿入してある)です. 今までは特に何の措置もしないまま使用していましたが, 回路

図によるとFUNCTION スイッチを EXT MUTE・NB・CAL の3ポジションにしたときはこの端子

をアースしておかないとAGCラインに深いグリッドバイアス(−70V?)がかかるようになってい

ました.送信時のミュートは当時の日本の高一中二なら+Bの断続で制御するところですが,か

の国のリグはエレガントな制御方式ですね.

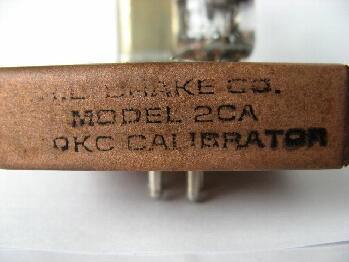

ところでドレーク2−C用マーカーの商品名は2ACなのですがこのキャリブレーターには 2CAと印刷してありAとC

の位置が逆になっています.純正部品であることは間違いなさそうなのでメーカー側で刻印する際に間違えた珍しい

ロットの物ではないかと想像しております.

の位置が逆になっています.純正部品であることは間違いなさそうなのでメーカー側で刻印する際に間違えた珍しい

ロットの物ではないかと想像しております.

|

|