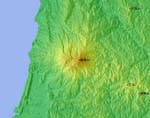

山形県〜秋田県 鳥海山をめぐる町並。

「鳥海山はその秀麗な山容から、「出羽富士」とも「秋田富士」ともよばれる名山で、秋田、山形県境にあり、広い裾野の一部は直接日本海に落ち込んでいる。度重なる噴火による複雑な地形に、湿原や溶岩流、火口湖などがあるスケールの大きな山である。」(日本300名山ガイド/新ハイキング社より抜粋)

山好きの主人がお盆休暇に選んだ鳥海山。日本100名山にも入っていて、登山好きな方にはとても有名な山らしいですが、実の所、私はその名を知らなかったのです。

「今度鳥海山にいこう!」と言われても、「どこそれ?鳥取?」(鳥の漢字で推測する無謀な私)などという的外れた答えしかできなかったのでした。

*この地図は武田尚志さんのHPよりお借りしました。