エドガーは顔面蒼白になっていた。

『あれ』がない──捜索を止めたエドガーは両手で頭を抱える。つい先程まで手にしていた『あれ』が、室内の思いもよらないところに紛れるはずがない。恐らくは部屋の外に持ち出された。

心当たりもあった。つい先程、マッシュがこの執務室を訪れていたのだ。

闘いの旅を終えて再びフィガロ城に居を構えることになったマッシュは、城を出ていた十年の空白を埋めるために勉強を始めていた。

王弟という地位に甘えてタダ飯食らいになる訳にはいかない、せめてこの国の要である機械について最低限の知識をつけておきたいとマッシュがエドガーに告げた時、王たる立場で厳かに頷いたエドガーは緩む涙腺を引き締めるのに苦労したものだ。

ならば、とエドガーは自身の蔵書から有益なものを選んでマッシュに貸し出すことにした。マッシュが訪れたのも新しい本を取りに来たためだ。

マッシュがドアをノックした当時、エドガーは執務机に向かってとある帳面に文を記していた。ノックのリズムでマッシュだと察知したエドガーは、素早くペンを置いてまだインクが乾いていないにも構わず帳面を閉じた。

『どうぞ』

返事とほぼ同時にドアが開く。予想通り、本を抱えたマッシュがにこやかに顔を出した。エドガーは笑顔をマッシュに向けたまま、今し方閉じた帳面をさり気なく手に取り、机の脇に積まれた書物の上にそっと乗せた。

『これ、返しに来た。新しいやつあるかい?』

『ほう、もう読み終わったか。いいペースだ』

傍まで来たマッシュから本を受け取り、エドガーは軽く背表紙を確認する。そうして二度ほど頷いて、机の空いたスペースに置いた。

『どうだ? 順調か?』

『ん……、あのさ、その二冊目の最後の方にあった二つの定理なんだけど』

マッシュが置いたばかりの本を指差す。マッシュは実に模範的な生徒で、エドガーが喜ぶ的を得た質問を幾つか口にした。上機嫌でマッシュの即席講師を勤めたエドガーは、準備していた新たな教科書を手に取った。

『今度のは少々複雑なものも混じってるぞ。今までの応用編だ』

エドガーがどさりと掌に乗せた数冊分の重みを受け、マッシュの笑みは苦笑いに変わる。

『こりゃ気合い入れて読まないとな。また書き込んじゃったりしていいのか?』

『構わんよ。気に入った本があったらくれてやる』

『分かった、ありがとう。じゃあ、借りてくな!』

そうして朗らかに歯を見せたマッシュが部屋を出て行き、さて仕事を再開するかとエドガーがペンを取った時。

安物のインク瓶を見て、エドガーはようやく思い出した。マッシュが来る前にこのペンとインクで書き込んでいたものは、仕事の書類などではなかったことを。

あの時インクが乾くのも待たずに閉じた帳面は、確かに机の左脇に避けた。数冊重なった書物の上に。そしてそっくりそのままマッシュに手渡した。

エドガーは抱えた頭に爪を立てた。マッシュに注視されないよう木を森に隠したのに、森ごと差し出すとは。

ひとしきり項垂れていたエドガーは、ふいに素早く顔を上げて時計を睨む。マッシュが部屋を出たのはついさっき、まだ本に目を通してはいないだろう。

エドガーは機敏に立ち上がり、いつもより神経質に踵を鳴らして執務室を飛び出した。

マッシュの部屋の扉の前、エドガーは乱れていた息を深呼吸で整えて緩く拳を握る。その甲でコンコンと二回ノックをし、中からの返事を待った。

本を回収する理由をあれこれ考えながらドアの前で眉を上げたり下げたりすること数十秒、一向に返事がないことに気づいたエドガーはもう一度強めにノックをした。

やはり中から声は無い。修行にでも行ったのだろうか? もしかすると本は部屋に置いて行ったかもしれない──期待に目を輝かせたエドガーが握ったドアノブはしかし回らず、鍵の存在に王らしからぬ舌打ちをする。

城内でも用心して鍵をかける癖をつけろと命じたのは他ならぬエドガーなのだが、当の本人はこんな時ばかり律儀に鍵などとブツブツ矛盾を呟いて、それから辺りを注意深く見渡した。人気がないことを確認したエドガーは、髪に挿していたピンを一本抜き、その先端をおもむろに鍵穴に差し込む。

ロックほどではないが、機械技師として手先の器用さには自信がある。ましてや構造を知り尽くした城の鍵などこの小さなピンで充分。指に摘んだピンを細かく動かしながら、エドガーは焦りで狭まる視界に浮かぶ鍵穴を睨みつけた。

『あれ』は、日記帳だった。

勿論他人に見られてもそれとは分からないよう対策はしていた。筆跡を変え、帳面の表紙は皮張りではあるが入手しやすい安価なもので、インクも時間経過で変色する粗悪品をわざわざ選んでいる。

エドガーは、遠い将来歴史書の中に名前を綴られる自分の立場と、自身が遺した書の類が後世の研究材料になる可能性を重々理解していた。

内容はその日の出来事ではあるが、意味は他人に理解し難い程度にぼかして書いた。例えば、即位の日付で書かれたページには『寝心地良く模様替え出来るだろうか』といった具合に。

エドガーにとってあの日記は、日々の記憶の整理だったりささやかな鬱憤晴らしだったり、お手軽な気分転換であったりした。気ままに緩やかに続けていた密かな楽しみのひとつだった。

だから他人があの帳面をチラリと覗いた程度では、まさかエドガーの日記だとは思わないはずなのだ。唯一、マッシュを除いて。

マッシュに日記の存在を知られてはならない──焦りで青白かったエドガーの頬が興奮で紅潮した時、ヘアピンの先にカチッとした手応えがあった。北叟笑んだエドガーがドアノブを回すと、ドアはすんなりと開く。

滑り込むように室内へと侵入し、さて主人が戻って来る前にと日記を探し始めたのは良いが、しかしこの小ざっぱりとした部屋に目当てのものがないことは明白だった。

渡した本を仕舞い込める場所などほぼない。引き出しすらない素朴な机の上には僅かな筆記用具が置かれているだけ、本棚には背表紙が綺麗に揃った本が並んではいるがエドガーが渡したものは見当たらない。

置いて行ったのではないとしたら、何処か別の場所で読み始めているのだろうか? だとしたら随分余計な時間を食った──壁の時計を振り返ったエドガーは再び青くなった。

勝手に入った弟の部屋から飛び出し、証拠隠滅とばかりにヘアピンで鍵をかけ直して、早足でエドガーは城内を巡る。

そもそもあの日記は、マッシュとの会話が発端でつけ始めたものだ。十代の頃、女の子から恋文をもらって来たマッシュを揶揄いながら、王族に産まれた運命を皮肉ったことがあった。

『それ、何百年か後にフィガロの王子宛の貴重な手紙だって資料室に飾られるのかもな。ルーシーは歴史に名を残したぞ』

『俺が返事を書いたら?』

『そりゃ重要文化財だ』

『やだなあ、迂闊なこと書けないよ』

『その通りさ、俺たちは産まれてから死ぬまでやることなすこと歴史書に記録される運命なんだよ』

『……俺たちだって分からなかったら?』

書面に細工をしたら、果たして後の世の人々は気付くだろうか? マッシュのささやかな提案にエドガーが食いつき、試しに日記を書いてみることにした。

筆跡を変えて文体を変えて、意図的に誤字なども仕込む徹底ぶりを二人で笑い、自分たちが窺い知れない未来にこの日記が発見された時のことを面白おかしく想像し合った。

つまり、マッシュならばあの帳面はエドガーが細工した日記だと気付く可能性が高いのだ。エドガーが焦る理由はまさにそれだった。

つい一週間前。エドガーは初めて身も心もマッシュと結ばれた。

ケフカを討つ旅の途中で確信した恋心をようやく通わせることができたあの夜。マッシュは辿々しくも情熱的に、ありったけの想いを込めて抱き締めてくれた。対してエドガーは兄の余裕を崩さず、穏やかに冷静に激しい愛を受け止めてやった。

と言うのは表面上で、本当は浮かれに浮かれて目も当てられない状態だったのだ。マッシュの全てが愛おしくて、大声で彼への愛を喚き散らして踊り出したい程度には恋に狂っていた。

しかしそれまで兄としてマッシュを可愛がっていた立場上、逞しくなった弟に恋人として甘えたくとも照れ臭さが邪魔をした。先程顔を合わせた時だって、恋人らしい愛の囁きなど微塵も口に出来なかった。

マッシュと同じ強さで感情をぶつけることを躊躇い、兄としての体面を保つことを優先してしまった。結果、抑えきれなくなった想いを込めて、普段は淡白な日記に熱に浮かされた戯言を書いてしまったのだ。馬鹿正直に日付まで書き込んで、他の誰が分からなくともマッシュは気づいてしまうだろう。

他のページは見られたって構いやしない。あの赤裸々な想いをマッシュに読まれるのは恥ずかしくてたまらない。

マッシュの前では大人ぶっていた自分が、本当は滅茶苦茶にのぼせ上がっていただなんて格好が悪過ぎる。骨抜きなことがバレてしまう。兄の威厳など台無しではないか。この先どんな顔でマッシュに逢えば良いのか。

一時の感情の昂りで軽率な日記を書いた自分を恨みながら、エドガーはマッシュを探し求めて小走りに駆け回った。

図書室にも訓練場にも、マッシュの姿はなかった。

一体何処に行ったのかと、まさしく城中を探し回ったエドガーが息切れしながら辿り着いた離れの塔の天辺に、チリチリと肌を焼く陽の光を全身に浴びて、石壁を背凭れに両脚を投げ出して座るマッシュがいた。その傍らに渡した書物を重ねて積んでいるの見つけ、エドガーの心臓がドキンと跳ねる。

靴音に気づいたマッシュが、振り返って目を丸くした。

「兄貴? どうしたんだ、こんなところに」

それはこっちの台詞だと言いたいのをグッと堪え、荒い呼吸を抑えたエドガーは曖昧に笑ってみせる。

「いや、お前が部屋にいなかったものでな……」

「探してたのか? ごめん、誰もいないところで集中して読もうと思って」

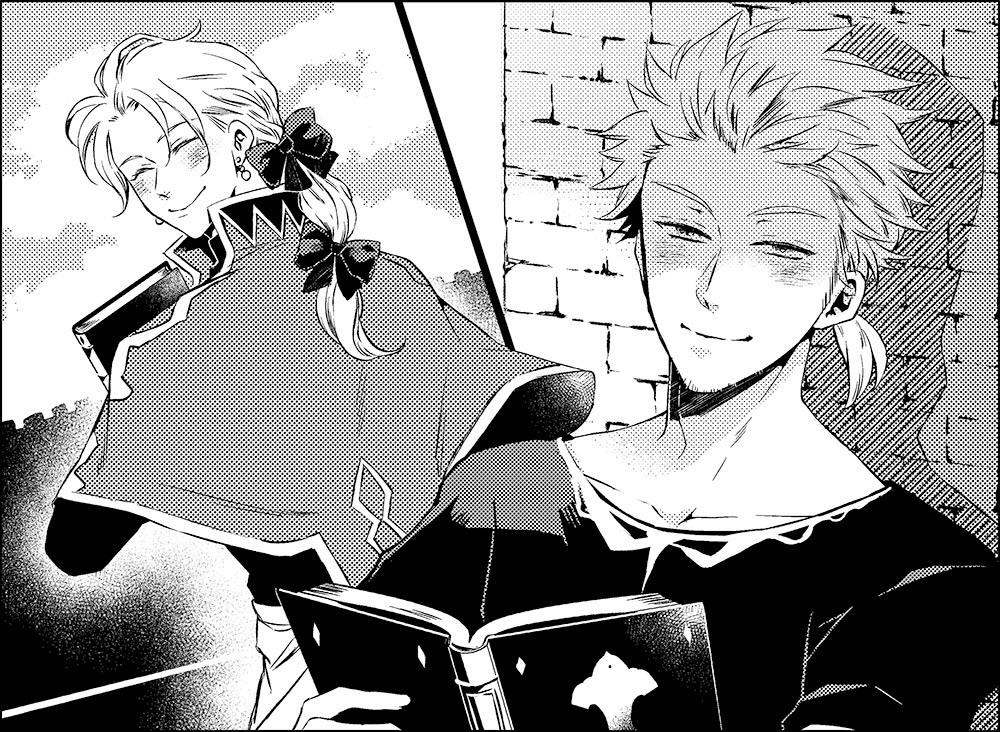

申し訳なさそうに話すマッシュの手元にさりげなく視線を走らせたエドガーは、今マッシュが読んでいる本が件の帳面ではないことに安堵する。そして素早く積まれた残りの書物の厚みをチェックし、あの日記が下の方に挟まれていることを確信した。

「……実はな。先程渡した本に手違いがあってな……悪いが回収させてくれ。後で新しいものを持って行く」

飽くまでにこやかに、しかし隙のない動作で、返事を待たずに傍らの本を全て拾い始めたエドガーを見て、マッシュが焦ったように顔を上げた。

「えっ、もう書き込んじゃったのもあるぞ。まずかったか?」

慌てて背中を浮かせて立ち上がろうとするマッシュを手の動きで押し留め、エドガーは軽く首を横に振る。

「いや、問題ない。ああ、今読んでいるのはそのままでいいぞ。しばらくここにいるのか? ではここに代わりの本を持って来るか」

「いいよ、後で取りに行くよ。これもう少しで読んじゃうから、その後に」

「そうか、分かった。じゃあ、邪魔してすまなかったな」

逸る気持ちが表れて心成しか早口でまくし立てたエドガーは、手の中の書物をしっかり胸に引き寄せた。

ふと、マッシュが優しく目尻を下げてこちらに微笑んでいることに気付き、目的の達成感も伴ったエドガーは満面の笑みを返す。

マッシュに背を向け、満足気に口角を上げたエドガーの足取りは軽かった。

やれやれ、一汗掻いてしまった。

自嘲を多分に含んだ溜息と共に執務机に書物を下ろし、どっかりと椅子に腰掛けたエドガーは、緩慢な動作で書物の隙間から帳面を引き出した。素朴な皮表紙を手に取り、パラパラとページをめくって紛れもなく求めていた日記帳であることに安堵する。

マッシュに手渡してから小一時間経ってしまったが、積まれた本の順番からして恐らくこの日記は目に留まる前だろう。あの恥ずかしい内容を見られなくて実に良かったと、図らずも該当の日付を開いて手を止めた時、気が抜けて弛んでいたエドガーの瞳が真円に抉じ開けられた。

『愛しさに押し潰されそうな夜だった。

これほど夢のような時間が存在するなんて。

ああ、あまりに幸せで頭がおかしくなりそうだ。

あの腕の中で死んでしまっても悔いはない。

……いいや駄目だ、今死ぬのは勿体無い。

少なくとも十年分は、この幸せを存分に味わいたいし、同じだけ幸せにしてやりたいと言ったら、あいつは笑うだろうか?

笑わないよ』

確かに自身で書き記した散文詩のような恥ずかしい文章の下に、見覚えのない字体で小さな一言が書き加えられている。

こんなもの、書いた記憶がない。

エドガーが知る数多の筆跡のどれとも違う、日記帳が机上から消えるまでは間違いなく存在しなかったこの一言を、一体誰が記したのか? ──決まり切っている。一人しかいない。わざわざ筆跡を変える気遣いまで添えて。

首から上の血が沸騰したかの如く熱くなったエドガーの顔は真っ赤に染まり、声にならない声で呻きながら机に突っ伏して身悶える。開いたままのページに額を擦り付け、ザラついた紙に爪を立てた。

この後新しい本を取りに来るだろうマッシュをどんな顔で迎えたら良いのだろうか? ──ジタバタと踏み鳴らす靴音に紛れて、よく知ったリズムの足音がドアの前で止まったことを、エドガーはまだ気づかずにいた。

|