CBR600F3スイートナンバーセッティング完成 by GMD.

公道状態の頃の写真です。

G.M.D.による3次元計測

理想の車体姿勢へのセットアップ

さいさりす CBR600F3編

|

後ろの赤白の幕が似合うでしょ? CBR600F3スイートナンバーセッティング完成 by GMD. 公道状態の頃の写真です。 |

これがあったから パワーアップ→ブレーキの強化といった普通のカスタムに進まなかったんです。

普段後回しにされがちな足周り、 幸いなことにG.M.D.

OKAYAMAと知り合ったので

ちとこっちからさぐってみることになりました。

もくじ

・チューニング前に

・ステップ1 フロントフォークチューニング

・ステップ2 リヤショックトータルチューニング

・ステップ3 ジオメトリオプティマイズ

まずGMD COMPUTRACKで車体計測。

同じバイクでも車種毎にアライメントが違うんです・・

確かにサスペンションとか、フレーム、とか、部品毎は同じなんでしょうが

組み付けてある完成車体は なぜかホイールベースもトレール量も

キャスター角もスイングアームのタレ角も全部バラバラ・・

それなのにサスのイニシャルとか締め込みとかは同じにしてあるんですけどね〜

同じCBR600F3を計ってもオーナーズクラブの会長、ホワイトビーチさんのは

トレール量100mmあるし、僕のは98mmしかないし。もちろんホイールベースも違います。

おまけにサービスマニュアルに書いてある数値と実際計測した数値がちがーう。カタログは役に立ちません。

そこでGMDでは同じ種類の2台バイクでもそれぞれに合わせたセッティングを考えだしてくれる上に、

まず車体がまっすぐかどうか!

・ステム回りは曲がってないか

・フレームは歪んでないか

に加え、スイングアームや前後ホイール、チェーンラインはまっすぐか

前後のタイヤの接地点のずれ、その原因となっている車体の歪みなども

おおよそではなく ばしっ!と数字で出てきてしまうCOMPUTRACKで診断してくれます。

フロント回りが歪んでいたらステムの修正、ステムのネジレやフォークが平行かどうかもわかります。リヤのチェーンラインが曲がっていれば リヤ回りの組み直し、あとマシンによってはチェーン張り調整に使うメモリ、あれは当てにならなくて、あの通りにあわせるとリヤタイヤが変な方向向いて回ることに成っちゃうんですよ。それも計測でわかっちゃいます。そのバイクの癖が。

で、ちゃんとまっすぐに組んだ前後がしっかりまっすぐになっているか、これもCOMPUTRACKがあってはじめて納得し、信用できます。

一番ひどい場合はもちろんフレーム修正!フレームが歪んでてヘッドパイプが垂直に立ってなかったりフレーム全体が転倒や製造ムラでねじれてたり、くの字に角度がついてたり・・・。

ライダーは各部、0.3度よじれていると体感してしまうそうです。

(もちろんアライメントだけじゃなくそのときにもっと基本的な、リヤショックが終わっていたりフロントフォークの作動がおかしかったり、ステムベアリングがおかしかったりなどもチェック診断してくれます。これらで走りが劇的に改善する場合も多いですね。とくにこの3点は減るモノじゃないと思って乗っているライダーのバイクは)

一般のフレーム修正というのは、職人の勘でフレームに補強の溶接したりするものとか、フレームを固定しヘッドパイプに棒をつこんでそのパイプをギュゥ〜っとねじって修正する方法が多かったようです・・・

そんなことしたらヘッドパイプの通る穴が変形して大事なステアリングがまっすぐ回転してくれなくなるじゃないですか。

そこでGMDには従来にないフレーム修正方法を採ってまして、

ヘッドパイプを痛めず、外から何十トンという圧力をかけて修正できる技術をお持ちです。

交通事故などに遭ってもちゃんとまっすぐな頃に計測、もしくはまっすぐに修正していれば

証拠が残っているので何度ずれたかわかります。

事故の後にきれいな外装だけじゃなく事故前の走りまで帰って来るんです。

以上、アライメントをまっすぐにしてもらって ようやく始まるチューニング。

よい足周りはまっすぐな車体で使わないと変な方向にサスが作業しちゃって逆効果。

今まで曲がった車体で走って、それでライダーに癖が付いてしまうと、

左右で違う曲がりの癖が体に付いちゃうんですよね。だからまっすぐに治すと最初は

「なんか変!」直進中にちらっと見るとちゃんとトップブリッジが平行になってるし、

左右で曲がり方が同じになります。で、なれて来るとまっすぐな車体が当たり前になって

精神的にも肉体的にもストレスのない、気持ちいい走りを楽しんでる自分が居ます。

いざ次のステップへ、このアライメント修正とフロントチューニングを一気に施したのが

2000.10.05 走行距離も2000kmのところでした。

・GMDフロントフォークトータルチューニング

by G.M.D.

COMPUTRACK OKAYAMA

まずスペシャル第一段(1/3状態)

| GMDのチューニングメニューのひとつ フロントフォークトータルチューニング  |

CBR600F3の場合 標準で入っている2段ピッチのスプリングから等ピッチのタイプへの変更、カートリッジ内部の加工作動抵抗の少ないピストンへの交換、バルブの変更車体にあわせてのシムの枚数で硬さ調整 まず、ノーマルよりも堅めに思えるその感触は、初期から反応が良く、そしてノーマルよりも一回り小さく旋回します。 今まで宙に浮いていたような接地感のないフロントだったのが、接地感を持ちハンドルを伝わって、両手に感触が伝わってきます。 コーナリング中に地面を踏ん張るタイヤの感じ。それはいままでがむしゃらにつっこんでいた下りのコーナー。下りながらギャップを越えるとへたっぴさいさりすはドキドキでしょうがなかったのですが、不安が減り、雨の日や悪路などの状況で効果を発揮しました。 ある程度の硬さを持ち、それでいてノーマルのように跳ねずフルバンク中も底付きせずにもう1ギャップ踏み越えるだけの余裕を持ちます。 |

| ネイキッドや一部のツアラー等に使われているダンピングロッド方式、ダンパーを硬くするためにはオイルを硬くし、するとダンパーがギャップで跳ねるという特徴を持ちます。しかし、バルブによってインナーアウター間のオイル流量を調整できるカートリッジタイプは、95年以前まではピストンも穴の大きめのものが多く各車種にあわせてシムにより硬さ調整されたしっかりしたフロントフォークが採用されていました。 今やカートリッジタイプはレーサーレプリカのみならずネイキッド車種にも使われるようになりましたが。コストダウンの関係で、部品点数は減り、シムの枚数が減り、伸び圧の調整がついたわりに、ピストンの穴の径は小さくなってオイルは急な作動に耐えられずギャップで跳ねるダンピングロッドのような特性を持ったカートリッジフォークが標準で採用されてしまうようになったようです。 よって、アルミフレームやインジェクション、高回転なエンジン、フルカウルなど、バイクの値段はどんどん上がっていって良いはずなのにメーカーの企業努力によりほとんど値段はかわっていませんが、このあたりが目に見えない、数字の出ない足周りというところでコストダウンされてしまっているようです。 そこでG.M.D.は作動をスムーズにしてその上でギャップやゼブラのショックを瞬時に吸収し、バンク中にフロントが飛んだりしないような、なおかつノーマルよりもぐんと曲がるチューニングメニューを持っていました。 このフォークに慣れてしまうと、ノーマルの車体が曲がらなさすぎてコーナーをまっすぐ行ってしまうくらいです。(ノーマル仕様に乗り換える機会があったときよくわかりますが)それだけチューン後の車体は楽な入力でするどく曲がってくれるようになるということです。 |

|

STEP3 ジオメトリオプティマイズと同日 01/02/18

STEP3 ジオメトリオプティマイズと同日 01/02/18

・リヤショックトータルチューニング

(OHLINS CBR 600 Racing 46HRCL #HO 7020)

本来はF3型CBR600F用にはレース用ピギーバックタイプの46PRCLというショックがOHLINSに存在し

G.M.D.のF3スペシャルに使われてきましたが、F4も出て、F3のレーサーも無くなり、2000年の段階で

OHLINSのラインナップからPRCLが消え97'98'用CBR600F

RacingショックはHRCLとなりました。

いくらAMAを勝ち続けたマシンといえども、市販車が出て3年経ったらもう社外品は無くなっていく過去のマシンなのです。

同じ付けるならPRCL、そう思っていたので廃番は残念でしたが、それに伴い従来のHRCL(ストリート)から内部構造が

PRCL(レース)並の設定が可能な仕様に変更され、事実上H(ホース)とP(ピギーバック)部分の構造の違いのみと

なったことがわかりました。

そこでG.M.D.JAPAN代表、国際ライセンスライダーの鈴木徹さんから、「両方とも車高調整機能も持ち姿勢変更可能、

ピギーバックには確かにロスが少ないという利点はあるが逆にホースタイプは放熱特性が良いという利点を持つ。

国際A級レベルでも同仕様でピギーバックとホースタイプを2台用意されて乗り比べても違いを体感できるものではない」

というコメントをいただき、僕とホワイトビーチさんは納得して#HO

7020で決定したのでした。

*** オーリンズ/OHLINS ***

タイプ記号について。

36; 36mm径ピストン内蔵、主にTwinショックに使用。

40; 46mm径ピストン内蔵、主にMONOショックに使用。

E; シリンダー内にフリーピストンを持たないタイプ。

D; シリンダーにフリーピストンを内蔵しています。

P; ピギーバッグ式リザーバータンク装備。

H; ホースで連結したリザーバータンクを装備。

C; コンプレッション(圧側)減衰アジャスター装備。

R; リバウンド(伸び側)減衰アジャスター装備。

S; スプリングプリロードをホース式油圧アジャスターで調整できます。

B; スプリングプリロードを内蔵された油圧アジャスターで調整できます。

L; ショック全長を伸縮できる車高調を装備。

バラバラですべてのパーツを部品注文し組上げれば 46PRCLも作れることはわかりました。

しかしアフターパーツから作られるためその価格は1.5倍くらいに跳ね上がってしまいます。

学生なさいさりすはそんな無茶は出来なかったので46HRCLを使いました。

また、公道仕様な時は冷却水のリザーバータンクやDAIのホースの取りまわしなども装着された

ままだったので、ピギーバックなリヤショックのリザーバータンクをスイングアーム上に収めることは

燃料ポンプを動かす以外他ありませんでした。

しかしGMD岡山で2台目のCBR600F、97'CBR600Fをオーナーが手放すことになり

その車体を僕が安価で譲り受けることになりました。

レーサー化されたスモーキンジョーレプリカは却水のリザーバータンクやDAIのホースの取りまわし

なども撤去され、97'黒銀F3からはずされ、GMDでOHされた46PRCLも余裕で装着できました。

リザーバータンクは右横に伸びています。どこか違うか?と聞かれれば

年式もOH後の状態も違いますから ピギーバックの方が一概にいいとは言えませんでしたが。

もう売ってないOHLINSをつけているって言う満足感だけはあったかも(^^;

スイートナンバーセッティング

スイートナンバーセッティング

・G.M,D OKAYAMA 98’CBR600F ワンオフ ジオメトリーステムキット

|

走り込み中&説明用文章作成中 今簡単に書けるのは 深いバンク角の際にフロントから強烈に旋回し しかも確かな接地感を両立する。 レーサー並に立てられたフロントフォークで 倒し込みと同時に始まるクイック旋回をし しかもノーマルの車体以上のトレール量を持つ。 ステムキットが入ったF3のメーター回り。 ブラック・アルマイトの光沢が美しい。 オーナーの希望通り街乗り無視のレーサー仕様での注文 ステアリングのキレ角も抑え、ハンドルも絞り、キーユニットも メーター側へ移動。 |

乗ってみて最初のターンを無事に終えた後から走り出すと何とも言えないショックを受けるのですが、

その良さは15分や30分では言葉に表すことができませんでした。

そう、ちょっと直線を走ってギャップを超えるときにどうのとか、街乗り程度ではスイートナンバーの良さを

知ることはできないと思います。 僕は人間のリハビリもあって、あと、人間もどんくさいですし、

100kmくらい走ってようやくそれらしきなにか感じられました。

もうCBR600F3とは違うバイクになっています。CBR600F4よりもレーシーなポジションになります。まだハンドルは

下げられるしハンドルも今12度程度の角度ですが、社外品41径15度ないし18度のハンドルに変えることででもっと

低くすることができます。

コーナリング中にフロントからぐぃっと旋回が感じられるあたり、かなりフロントに仕事させていることから、

このクイックさ、ノーマルのフォークでは耐えられないと思います。STEP1のフロントチューニングが生かされるし

さらにその効果が上がります。STEP2で車体姿勢をジオメトリチューニング、

車高を調整して理想キャスター角に持っていきます。

|

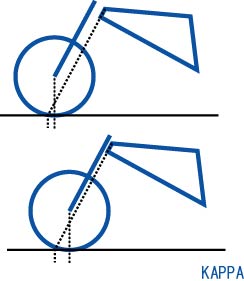

トレール量の確保 ハンドリング、旋回性を上げるため、車体をクイックにする。 強烈な旋回を生み出すためにフォークを立てその上でノーマル以上のハンドルのピボットとフォークの位置(ステアリングオフセット)が小さいほうがトレール量を確保できます。 トレール量を確保するためには上の写真にあるようなステムを作ってもらうしか方法がありません。 今までヘッドパイプの位置からかなり遠いところにあった左右フォークをぐっとヘッドパイプに近づけるために設計を変更し、オフセットを小さくしてあります。 削りだしですから剛性UP。シャフトにはジュラルミンを使用し、キーシリンダーはメーター下にバンド止めしてあり、ハンドルロックはすでに効かなくなってしまっていますが・・ トレール量説明の図はスイートナンバー車両の先輩であるVTR-OC中国のKAPPAさんにお借りしました。 |

| 2001年9月23日 オープン100マイル耐久レース参戦時 正月の新春耐寒耐久レース転倒でわずかに フレームがよじれたものの、計測の結果0.2度ということで 規定の0.3度まで行かなかったため ステムとOHLINSリヤショックを導入した後矢部さんと レーサー化した公道カウル版の集大成。 この後、オイルに乗って矢部さんが不幸にも転倒して しまった後、3ヶ月の歳月を経てグレニスによるエンジン チューニング、GMDによるフレーム・スイングアームの修正 によってまたまっすぐになりました。 |

|

| そして2001.12/15 TIサーキットにてG.I.G走行会で復活 2002.1/14 TIサーキット DAYS of NUMBERに参戦 完走 総合4位。かれこれ1年こけてないです、僕は。 これもGMDのおかげかと思いますよ。20時間くらい走って 転倒してないです。 某GMD関係者が最初にスイートナンバーに乗った時のコメント ----------------------------- 凄く良く曲がるバイクになっていました。 もう笑うしかない状態でした。 【だってすげー曲がるんですもの!!!】 走りながら“うわーすげー!はははははー!” と笑いながらレースの予選を走った人は自分しかいないと 今でも思っています。 ------------------------------ よく曲がります 曲がりすぎてどこを通ろうか困るくらい(^^; |

|