女帝の夢庭園

考えてみれば、庭園とは不思議なものではないでしょうか。

古代、豊かな自然を身近にしながらも、わざわざ人はその一部を囲い込み、別世界を作ろうとしたのです。

中国史書における皇帝像として、王朝を葬る暴君の乱行の一つに、華美な宮殿と壮大な庭園の造築があります。

しかしまたそれは、王朝最盛期の偉大な皇帝の所業でもありえました。

漢の武帝の庭園は、想像を絶する壮麗なものでした。

周囲300里、つまり東京23区よりもはるかに広い地域におよぶ、広大な山野、沼沢地を囲い込み、いくつもの離宮を建て、遠方から運ばれた珍奇な草木を植え、各地の珍獣を集めて放ちました。

つまりそれは、庭園であると同時に、植物園であり、動物園であり、そして、「宇宙のマンダラ……天下、すなわち天子の聖なる領域の写しになっていた」(E.H.シェイファー)のです。

日本書紀は、中国史書に習って書かれたものです。

その日本書紀が、「池を穿り園を起りて、禽獣を盛つ」と記しているのは、25代武烈天皇です。

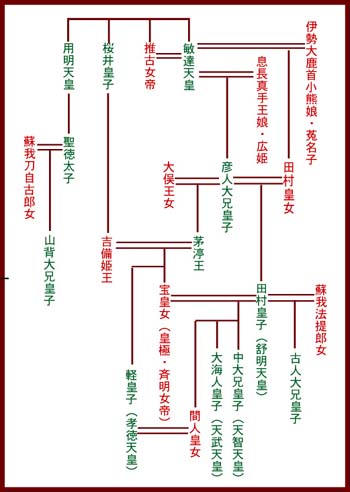

26代継体天皇は、15代応神天皇の5代孫と伝承されますが、たとえそれが事実だとしましても、王朝交代に等しいといえることは、先に「女帝誕生の謎」で述べました。

日本書紀も、その認識です。

殷の紂王が代表例ですが、中国史書の定例として、王朝最後の王は暴虐非道の限りをつくしたことになっております。

これはそもそも中国史書が、前王朝を滅ぼした次の王朝の手で編纂されるものであったため、「暴虐非道の王であったから滅ぼしたのだ」という自ら王朝の正統性の主張として、そう描かざるをえなかったわけです。

しかし日本書紀の記述には、そのような政治的意図は見えてきません。

華北とは婚姻制度もちがい、未成熟な段階の日本の王朝伝承を、高度に王権が発達した中国の史書記述にあてはめようとした結果、前王朝を否定する意図もないまま、「暴君だったから子孫に恵まれなかった」という民話的な認識で、武烈天皇を暴君に仕立てたようです。

その極悪非道な行いの一環として、「池を穿り園を起りて、禽獣を盛つ」と記されているわけでして、どうやら日本書紀成立の段階で、「壮大な庭園造築は暴君の業」という評価は、一般的だったと考えられます。

斉明女帝、宝皇女(たからのひめみこ)は、王朝最後の王、というわけではありません。

それどころか、女帝の息子二人は、天智天皇、天武天皇として即位し、以降、この二人の血筋により、皇室は続きます。

にもかかわらず、日本書紀は、女帝の壮大な土木工事、宮殿や庭園造築への非難の声を記し残しています。

そして、近年の発掘調査により、この斉明朝の大規模な土木工事が、ほぼ事実であっただろうことは、確かめられつつあります。

女帝の最後は異様なものでした。

老齢の身で、百済再興の軍勢を率いて筑紫に渡り、筑紫の朝倉の宮で崩御したというのも異例ですが、その喪中、朝倉山の上に鬼がいて儀式をのぞいていた、という書紀の記述はまた、なんとも不気味です。

女帝の長男、中大兄皇子(天智天皇)の挽歌は、まるで恋歌のようです。

君が目の恋しきからに泊てて居て かくや恋ひむも君が目を欲り

女帝の年齢はわかりません。書紀が記していないのです。

したがって、不確かな後世資料に頼るしかないのですが、西暦661年の崩御時、本朝皇胤紹運録では68歳とされています。

この本朝皇胤紹運録、全体に天皇の寿命を長く伝承した傾向があるようでして、書紀では46歳となっている天智天皇の崩御年を、58歳と12歳も多く記しています。

そのことから見ましても、さらには、天智天皇生誕時の女帝の年齢から考えましても、帝王編年期の61歳の方が事実に近いのではないか、という推測は成り立ちます。

としますと、後の斉明女帝、宝皇女が生まれたのは、西暦601年(推古9年)あたりとなり、推古女帝の御代に生を受け、成長し、結婚して子供を儲けた、とうことになるわけです。

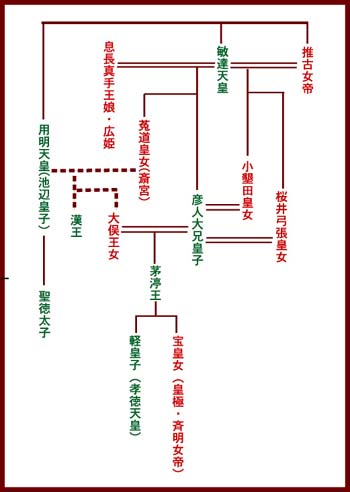

推古女帝は、628年(推古36年)、75歳で崩御しますが、その治世は36年の長きにおよび、すでにそのときには、摂政の聖徳太子も世を去っていましたので、後継者の決定は難航しました。

波瀾の末、田村皇子(たむらのみこ)が即位し、舒明天皇となりますが、宝皇女はその皇族妃であり、翌年には皇后となりました。

皇后となり、後に女帝となりましたので、書紀は「宝皇女」と記していますが、実のところ彼女は、皇女ではありません。敏達帝の曾孫にすぎないのです。

この時代、推古女帝の治世が長すぎまして、皇子、皇女はほぼ世を去り、田村皇子も敏達帝の孫ですから、皇女でないことはあまり問題ではないのですが、しかしそれにいたしましても宝皇女は、本来、皇位からは縁遠い生まれでした。

西暦621年(推古29年)、聖徳太子が薨去した後、皇位継承候補と目されていたのは、聖徳太子の長男で、用明天皇の孫にあたる山背大兄皇子(やましろおおえのおうじ)と、敏達天皇の長男・彦人大兄皇子の息子である田村皇子の二人でした。

どちらも、蘇我氏がらみです。

山背大兄皇子の母は、蘇我馬子の娘・刀自古郎女(とじこのいらつめ)。

一方の田村皇子は、まったく蘇我氏の血を引いていませんでしたが、蘇我馬子の娘・法堤郎姫(ほてのいらつめ)を妻に迎え、長男・古人大兄皇子(ふるひとおおえのおうじ)をもうけていました。

宝皇女の父・茅渟王(ちぬのおおきみ)は、田村皇子の異母兄弟でしたが、蘇我氏とはなんの縁もなく、皇位を望むべくもない立場です。

母の吉備姫王(きびつひめのおおきみ)は、本朝皇胤紹運録によれば、蘇我氏とまったく縁がないわけではありませんでした。用明天皇と推古女帝の同母の弟、桜井皇子(さくらいのみこ)が、吉備姫王の父だというのです。つまり、吉備姫王の祖母は、蘇我馬子の姉妹・堅塩姫(きたしひめ)だということになります。

紹運録を信じていいものか、問題はあるのですが、書紀は、吉備島皇祖母と記していまして、「島」といえば、蘇我馬子が、飛鳥川のほとりの邸宅に、池に嶋のある庭園を造り、嶋大臣(しまのおおおみ)と呼ばれたといいます。

あるいは吉備姫王は、母方からも蘇我氏に縁があったのかもしれません。

とはいえ、茅渟王と吉備姫王の娘である宝皇女には、後援を受けるほどの蘇我氏との血縁はなく、最初の結婚相手は、用明天皇の孫の高向王(たかむくのおおきみ)です。

高向王の父母は不明なのですが、用明天皇の孫という点では山背大兄皇子と同じでも、まるで立場は異なります。宝皇女の夫もまた、皇位にはほど遠い皇族でした。

当時の初婚年齢を考えれば、このとき宝皇女は15歳前後。

このときにはまだ、聖徳太子も蘇我馬子も健在であり、聖徳太子の長男で、馬子の娘を母とする山背大兄皇子は特別な存在だったでしょう。

その山背大兄皇子は、異母妹・舂米女王(つきしねのひめみこ)を妃としていました。

実力者・馬子の後援を得て、ほぼ皇位継承を約束された上宮王家(聖徳太子一族)のきらびやかな栄光は、宝皇女には手の届かないものであり、将来の王后をすでに約束されたかのような舂米女王は、うらやむべき存在だったでしょう。

さて、ここからは、かなり恣意的な憶測になります。

宝皇女は、野心家だったのではないでしょうか。

うだつの上がらない皇族と、皇位継承者では、その暮らし向きにも雲泥の差があったでしょう。

しかも宝皇女は、蘇我馬子の後援を一身に受けて君臨した推古女帝の世に、生まれ育ったのです。

皇后から女帝へ。蘇我に縁遠いというだけで、私にはそれが許されないのだろうか?

舂米女王なぞ、聖徳太子の娘とはいえ、母親は膳部臣の娘という低い身分ではないか。私は、母方も皇族。

いや、山背大兄皇子が即位すると、まだ決まったわけではない。

田村の叔父さまは、蘇我の娘に長男を産ませているのだから、蘇我が後押しする可能性は高い。蘇我の娘に遠慮して、叔父さまは皇族妃を迎えていないけれど、もし即位となった場合、臣下である蘇我の娘は皇后にはなれない……。

宝皇女は、ねらって、父方の叔父である田村皇子と再婚したのではないでしょうか。

再婚時期はわからないのですが、田村皇子と宝皇女の間に、中大兄皇子が生まれたのは626年(推古34年)。推古女帝崩御のわずか2年前です。

すでにこのとき、聖徳太子は世を去り、山背大兄皇子とともに、田村皇子が継承候補となっていたはずなのです。

田村皇子は、蘇我氏の娘の腹に長男をもうけていればこそ有力候補となったのですが、蘇我氏の娘が皇后とはなれません。

実は、田村皇子には、早くから推古女帝の娘、田眼皇女が妃に上がっていたのですが、推古女帝の夫であった敏達天皇が崩じたのは585年。田眼皇女は、少なくともそれ以前に生まれているわけですから、もし生きていたとすれば40を超えた年齢で、おそらくは、子なくして早世したものと推測されます。宝皇女は、その後釜をねらったということになります。

宝皇女が、高向王と死別したのかどうかはわかりません。

「ねらった」のだとすれば、生別だったでしょう。

ともかく宝皇女は、推古女帝の晩年、息子をもうけていた高向王と別れ、すでに最有力の皇位継承候補者だった田村皇子と再婚したのです。

時に宝皇女は、20代前半だったと思われます。

ところで、なぜ田村皇子が山背大兄皇子をさしおいて即位できたか、です。

そもそも、聖徳太子が即位できなかった理由の一つに、膳部臣の娘への偏愛があるのではないでしょうか。

聖徳太子の妃は、もちろん複数いたのですが、山背大兄皇子を産んだ蘇我馬子の娘は、どうやら早くに世を去ったようですし、推古女帝の娘は、子をもうけることなく早世したようです。

そして聖徳太子は、身分の低い膳部臣の娘を正妃扱いしたらしいのです。

後になって、推古女帝は、今度は孫娘を聖徳太子の妃に入れますが、長年の間に多くの子女をもうけ、固められた膳部臣の娘の立場は、ゆらぎませんでした。

山背大兄皇子は、その膳部臣の娘が産んだ異母妹を妃とし、仲むつまじく、多数の子女をもうけます。

蘇我氏にとって、蘇我の娘をよせつけない山背大兄皇子は、そのまた後継者を考えると、あまり望ましい存在ではなくなっていたでしょう。

まして推古女帝にとっては、山背大兄皇子自体が縁遠い存在ですし、しかもその妃の舂米女王の母は、娘や孫の競争相手だった膳部臣の娘です。舂米女王が皇后になることを、推古女帝が望むはずもなかったでしょう。

それにくらべ、田村皇子の妃となった宝皇女の母・吉備姫王は、推古女帝の同母の末弟の娘です。

また、帝位を受け渡すべき息子を早くに亡くしたらしい推古女帝にとって、かつてはわが子の異母兄であり、敵でもあった田村皇子の父、彦人大兄皇子は、いつしか、夫の血を引く大切な皇位継承候補に転じたらしいのです。

日本書紀の記述を信じるならば、彦人大兄皇子の妃には、推古女帝の娘が二人、小墾田皇女(をはりだのひめみこ)、桜井弓張皇女(さくらいのゆみはりのひめみこ)が上がっています。前者には子がなく、後者はどうやら王女しか生まなかったようなのですが、その上、田村皇子にも娘を入れているとなれば、女帝はある時期から、甥である聖徳太子の血筋よりも、義理の息子である彦人大兄の血筋へ、期待をかけはじめたと断じていいのではないでしょうか。

あるいは、女帝の同母の末弟の娘である吉備姫王と、彦人大兄の息子である茅渟王が結ばれたこと自体、つまり宝皇女の父母の結婚が、女帝の望んだことだったとも考えられ、女帝の目には、宝皇女の方が、はるかに好もしい皇后候補と見えたでしょう。

もうひとつ、推古女帝と宝皇女の関係をうかがわせる材料があります。

舒明天皇忍坂陵、つまり田村皇子の御陵墓の領域に、推古女帝の同母妹、大伴皇女の陵墓が存在するのです。田村皇子との血縁は遠く、推定年齢からいって、田村皇子の妃とも考えられません。

とすれば、彦人大兄皇子の妃、つまり田村皇子の義母ではなかったでしょうか。

推古女帝の同母妹であるということは、聖徳太子の父・用明天皇の同母妹でもあります。そして、どうやら用明天皇は、彦人大兄皇子の同母妹に関係していそうなのです。

推古女帝の夫であり、異母兄でもあった敏達天皇の御代のことです。

「菟道皇女(うぢのひめみこ)を以て伊勢の祀に侍らしむ。すなはち池辺皇子(いけへのみこ)におかされぬ。事あらはれて解けぬ」

と、日本書紀にあるのです。

つまり、彦人大兄皇子の同母妹、菟道皇女が伊勢の斎宮(いつきのみや)となっていたところ、池辺皇子が犯したことが露見し、斎宮は退いた、というのですが、禁忌を犯した池辺皇子とは、用明天皇であるようなのです。用明天皇の磐余にあった宮は「池辺雙槻宮(いけのへのなみつきのみや)」ですし、元興寺縁起において、用明天皇は、池辺皇子と呼ばれているのです。

「事あらはれて」ということは、菟道皇女が池辺皇子の子を出産したとも考えられます。斎宮が犯されるということは不祥事ですから、菟道皇女は母方に身を寄せ、もし子があったとすれば、子もまた母方に引き取られたでしょう。最終的に、同母兄の彦人大兄が、めんどうをみたと考えられるのです。

池辺皇子、後の用明天皇は、正式に妃とすることができないにもかかわらず、菟道皇女を犯してしまったことの詫びとして、そして、引き取ることができない子供たちの母代わりに、同母妹の大伴皇女を彦人大兄に嫁がせた、ということもありえるでしょう。

ところで、宝皇女の父・茅渟王の母について、日本書紀には記載がなく、古事記が「漢王(あやのおおきみ)の妹、大俣王(おおまたのひめみこ)」と記しています。この漢王と妹の大俣王がの血筋が不明なのですが、彦人大兄の妃は、田村皇子の母も含めて、すべて異母妹であることを考えれば、近親である可能性が高いでしょう。

茅渟王の母、宝皇女の父方の祖母である大俣王は、兄の漢王とともに、用明天皇と菟道皇女の子供ではなかったでしょうか。日陰の身である姪を、めんどうをみていた彦人大兄が、妃の一人として迎えるということは、十二分にありそうなことです。

そうして生まれたのが茅渟王だとすれば、その妃、つまり宝皇女の母である吉備姫王が、用明・推古の同母弟の娘であることも、また宝皇女の初婚の相手・高向王が用明天皇の孫であることも、近親婚が好まれた当時の状況から、自然なこととなります。

余談になりますが、高向王の父である用明の皇子がだれであるかについては、葛城直磐村(かつらぎのあたひいはむら)の娘を母とする当麻皇子であろうと思われます。

当麻皇子の子孫は、天武朝に真人を授けられ重視されていますが、天智、天武の母、宝皇女の血筋であればこそ、でしょう。

当麻皇子の妻は、用明・推古の同母の末妹・舎人皇女です。高向王がその二人の息子ならば、宝皇女の母・吉備姫王にとっては父方の従兄ともなり、娘の初婚の相手として選んだこともうなずけます。

また、当麻皇子の同母妹・酢香手姫皇女(すかてひめのみこ)が「日神に奉る」、つまり伊勢の斎宮となっていることも暗示的です。

さらに、蘇我氏です。

蘇我馬子は、推古女帝崩御の2年前に世を去ります。

絶大な実力者だった馬子の後を継いだのは、息子の蘇我蝦夷(そがのえみし)ですが、蝦夷は、そもそも蘇我氏の中で、浮いた存在だったと考えられます。

蝦夷の母親は、蘇我氏が滅ぼした物部氏の娘で、滅んだ実家の莫大な財産をほとんど受け継ぎ、「実家の財産欲しさに夫をけしかけ、実家を滅ぼしたのではないか」とまで、いわれたというのです。

当然、蝦夷は、母親から物部氏の莫大な所領を受け継ぎ、蘇我物部大臣と呼ばれていました。ねたまれもしたでしょうし、物部氏の血を受けていることで、蘇我一族から異端視されたはずです。

ここで少々、気になることがあります。蝦夷の年齢です。

蝦夷の年齢は記録になく、わかっていないのですが、通常、聖徳太子や彦人大兄皇子と同年代であると考えられています。「蝦夷は馬子の長男であり、聖徳太子の長男・山背大兄王子の母で、馬子の娘、刀自古郎女(とじこのいらつめ)と同母兄妹である」と見るからでしょう。

しかし、そうなのでしょうか。

たしかに、蝦夷は馬子の嫡男なのですが、嫡男がかならずしも長男であるとはかぎりません。母親の身分によっては、長男であっても嫡男あつかいはされないことがあります。

蝦夷の長男である入鹿(いるか)が、従兄の石川麻呂よりはるかに若く、入鹿の他に蝦夷の子供が伝えられていないところから見て、馬子の長男は石川麻呂の父である倉麻呂(雄当とも)であり、蝦夷はむしろ、山背大兄皇子や田村皇子と同世代であり、田村皇子に嫁いで古人大兄皇子の母となった馬子の娘、法提郎女(ほてのいらつめ)の同母兄弟である、と考えた方が自然でしょう。

だとするならば、蝦夷にとってなおさら、山背大兄王子よりも田村皇子の方が、近しい存在となります。

そして蝦夷の母は、物部氏の娘なのです。物部氏の地盤を蝦夷が受け継いだわけでして、例えば中臣氏など、元来物部氏に近しく、蘇我氏とは疎遠だった氏族にも、融和的でありえたでしょう。

田村皇子は、かつて蘇我氏が、強引に退けた敏達帝の長男、彦人大兄皇子の息子です。日本書紀によれば、田村皇子を支持したのは、大伴、采女臣、高向、中臣、難波吉士であったといいますが、采女臣は物部氏と同祖ですし、従来、反蘇我であった氏族が多いのです。

しかし時は流れて事情が変わり、推古女帝も遺言で田村皇子を支持したとなれば、蝦夷にとって、これを斥け、わざわざ山背大兄皇子を押す理由はなかったでしょう。

蘇我氏の中で、倉麻呂(あるいは子の石川麻呂)は態度を明確にせず、馬子の弟と思われる境部臣摩理勢(さかいべのおみまりせ)は、山背大兄皇子を支持して譲らず、蝦夷は、叔父一族を滅ぼします。

こうして田村皇子は即位し、宝皇女は皇后となったのです。

舒明天皇(田村皇子)の時世は13年続きました。

舒明天皇崩御時、中大兄皇子は16歳だったといいます。

宝皇女の年齢は、30代後半か40そこそこと推測されます。

夫の崩御の翌年(642年)、宝皇女は即位し、皇極女帝となりました。

すでに推古の前例がありますし、皇后の即位は、さほど不自然ではないのですが、推古のときとは、大きなちがいがあります。

推古の母が蘇我の娘だったのにくらべ、宝皇女と蘇我の血縁は、けっして濃くはないのです。

しかも舒明天皇には、蘇我の娘が妃となっていて、長男の古人大兄皇子を設けていればこそ、蘇我蝦夷は、舒明天皇を押したはずです。

宝皇女は、そのライバルとなる中大兄皇子を儲けていて、宝皇女が即位するということは、中大兄皇子の立場を補強することとなり、蘇我氏にとって、懸念材料を増やすだけなのです。

なぜ大臣の蘇我蝦夷は、宝皇女即位を支持したのか。

やはりこれは、蘇我氏と宝皇女の特別な関係を考えるしかないのではないでしょうか。

これについては、「藤原氏家伝」に「寵幸の近臣蘇我鞍作(蝦夷の息子・入鹿)、威福は己よりし権勢は朝を傾く」とあることから、蘇我入鹿が皇極女帝の愛人だったのではないか、という説があります。

日本書紀によれば、4年の短い皇極女帝の時世は、入鹿の専横で埋め尽くされていて、そうでも考えなければ、なぜ女帝が、わが子である中大兄皇子の怒りを誘うほどに、入鹿の専横を許したかも理解できません。

しかし、皇極女帝は、独身で子がなかった後の孝謙(称徳)女帝とはちがい、すでに10代後半にまで成長した中大兄皇子がいるのです。中大兄皇子の即位を望むのは、母として当然の人情でしょうし、ライバル古人大兄皇子の後ろ盾である蘇我氏を、愛人にしているというだけのことで、そこまで優遇することがあるでしょうか。

これは、小説的な憶測にすぎないのですが、女帝の愛人であったのは蝦夷であり、入鹿は女帝の子ではなかったのでしょうか。

もしも入鹿が女帝の子であるとすれば、女帝が蝦夷を愛人としていたのは、後の舒明天皇、田村皇子の妃となる以前の話であり、そうであれば、蝦夷が舒明天皇の皇后として宝皇女を認め、さらに即位を了承した理由も、見えてきます。

劇的に、皇極女帝の時世の幕を閉じた入鹿暗殺事件。

女帝の目前で、入鹿に斬りかかった20歳の中大兄皇子は、「なにごとです?」と詰問する女帝に、「入鹿は、皇室の血筋を滅ぼしつくして、皇位を狙おうとしています。天孫があるべき皇位に、入鹿が座ってもいいと思っておられるのですか?」と答えます。

この中大兄皇子の言葉は、入鹿が女帝の愛人ではなく、息子であってこそ、意味をおびてくるのではないでしょうか。

同じく皇極紀に出てくる話ですが、蝦夷と入鹿が邸宅を並べて建て、それを宮門(みかど)と呼ばせ、子供たちを王子(みこ)と呼ばせたといいます。

こんなことは、強大な権力を握っていた馬子のふるまいにもなかったことで、入鹿が女帝の子であるとでも考えなければ、浮いた記述となるでしょう。

再三述べましたように、若かりしころの宝皇女は、皇位から遠い立場にいました。

野心的だった彼女が、好んで大臣蘇我蝦夷の愛人となり、その助力を得て皇后になったのだとすれば、一番、話はわかりやすいのではないでしょうか。

宝皇女が女帝になることにより、表向きにはできないこととはいえ、入鹿は、母方から見れば皇子となるということなのです。

そして、そうであれば、山背大兄皇子と舂米女王を頂点にいただく上宮王家は、蘇我蝦夷・入鹿親子と女帝の共通の敵となります。

皇極紀に、蘇我氏が上宮王家の私有民を勝手に使い、舂米女王が激怒したとありますが、これもまた、入鹿が女帝の子であったとすれば、頷ける話です。

皇極2年(643年)、日本書紀には、入鹿単独で上宮王家を滅ぼしたとありますが、家伝によれば、諸王子が共に謀ったのであり、宝皇女の弟、軽皇子(後の孝徳天皇)を共犯者として挙げる資料もあります。古人大兄皇子、中大兄皇子が加わっていた可能性も、十分にありえたでしょう。

皇極女帝は、カリスマをそなえた女帝であったようです。

皇極紀の初年、旱(ひでり)に悩まされ、村々の祝部が雨を祈っても効果がなく、大臣の蝦夷が仏に祈願してもわずかな雨しか降らなかったけれども、女帝が天に祈ればたちまち大雨が降り、「至徳まします天皇なり」と民が称えた、とあります。

天智、天武の母であった皇極女帝を飾る日本書紀の潤色記事、といえなくもないでしょうけれども、仏法に勝る神道の創出をはかったのだとすれば、女帝は格好のカリスマとなりえたのではないでしょうか。

女帝のつくらせた宮殿が、飛鳥板蓋宮だとされていることも、斬新な試みが始まっていたことをしのばせます。

それまでの宮殿は、茅葺きであったのでしょう。後に女帝は、瓦葺の宮殿建築を試みて失敗しますが、宮殿を寺院建築に近づけようとする意図は、女帝のもとでの新しい権威の創出だったのではないでしょうか。

そして、これも憶測となるのですが、それを演出しようとしたのは、神道を司る新興の中臣氏ではなかったでしょうか。

中臣氏の出自については、いろいろな説があります。

しかし、日本書紀の記述からうかがえることは、息長氏と縁が深かったのではないか、ということです。

書紀に中臣氏が最初に登場するのは、第11代・垂仁朝の中臣連の遠祖大鹿島ですが、名前だけの登場ですし、あきらかに、後世の系譜挿入記事です。

次いで登場するのが、伝説の神功皇后側近の神官、中臣鳥津賊津連(なかとみのいかつのむらじ)ですが、神功皇后の和風の名は、気長足姫尊(おきながたらしひめのみこと)。一応、系図の上からも、息長氏の血を引く皇族、ということになっています。

これが、実に暗示的な登場なのです。

神功皇后は、夫の仲哀天皇とともに筑紫に滞在しておりました。九州平定のためだったのですが、皇后は神がかりして、「熊襲(くまそ)は放っておいて新羅に攻め入れ」と告げます。しかし天皇は皇后の神託に従わず、熊襲(くまそ)に敗れて負傷し、崩じるのです。

皇后は天皇が神罰によって崩じたことを嘆き、再び神託を求めます。このとき、皇后が神がかりをするために琴を弾じたのが、武内宿禰(たけしうちのすくね)で、審神者が中臣鳥津賊津連であったと、書紀は記しています。

新たに神託を得て、皇后は応神天皇を身ごもりながら男装し、海を渡って新羅へ攻め入るのですが、このときの神託がなんであったか、書紀の本文は記していません。

一方、古事記における神功皇后の話に、中臣鳥津賊津連は登場しません。

古事記によれば、神託を求めたのは仲哀天皇です。神懸かりのよりましとなったのは、やはり神功皇后ですが、琴を弾じたのは仲哀天皇であり、審神者が武内宿禰なのです。天皇は「新羅を攻めよ」という皇后の神託を受け入れず、琴を弾くことをやめたので、皇后にのりうつった神は、「この国はおまえの治める国ではない。死んでしまえ」と怒り、その場で天皇は崩じます。

そこで再び、皇后がよりましとなって武内宿禰が神託を求めるのですが、神がかった皇后は、「この国は皇后の御腹に宿った御子の治める国である」と応え、さらに武内宿禰は聞きます。

「その神(皇后)の腹に座す御子は、何れの御子ぞや」

答えは「男子ぞ」なのですが、推古女帝が出現するはるか以前の伝承であってみれば、この答えはおかしくないでしょうか。この国を治める、つまり天皇となるのは、男子に限られていた時代なのです。

これは、あからさますぎる暗示です。

書紀の他の記述から、神事で皇后が舞うとき、伴奏の琴を弾くのは天皇とされていたことがうかがえます。天皇が琴を弾くのをやめたのは、皇后への不審ゆえであり、その不審とは、皇后の腹の子の父が、他の男ではないかという疑いであったと、読み解くしかありません。そして、天皇に変わって「何れの御子ぞや」と問うた武内宿禰こそ、皇后の腹の子の父であり、天皇の殺害者であったと。

皇后は、新羅遠征の後、応神天皇を生み、仲哀天皇が他の妃に生ませた皇子を殺して、応神朝がはじまるのですから、これは、王朝交代劇の伝承です。

ちなみに、蘇我氏は、武内宿禰の子孫であると称していました。

書紀は、当然、古事記の伝承もふまえた上で記述しているわけでして、武内宿禰が琴を弾き、皇后が神がかりする場へ、中臣鳥津賊津連を登場させるということは、中臣氏の神職の宣伝というよりも、中臣氏が皇后の密事に通じていたことの暗示、ととれます。

書紀の神功皇后の描写には、皇極女帝を重ねていた節が見えます。

だとすれば、武内宿禰に蘇我蝦夷を、中臣鳥津賊津連に中臣鎌足を重ねていたともとれ、あるいは、葛城皇子と呼ばれた中大兄皇子には、蘇我氏の種であるという疑いがあったのではないでしょうか。

宝皇女が蝦夷と通じた後、田村皇子、後の舒明天皇と結ばれたとするならば、長男の父がどちらの種であるか定かでない、ということは、十分にありえることです。

日本書紀において、中臣氏が次に登場するのは、神功皇后の曾孫、允恭天皇の御代、鳥津賊津連と名も同じ中臣鳥賊津使主(いかつのおみ)です。

允恭天皇の皇后、忍坂大中姫(おしさかのおほなかつひめ)は、神功皇后につながる皇族ですが、允恭天皇は、皇后の妹も妃にしたいと思い、鳥賊津使主を使者とするのです。

「時に弟姫、母に随ひて、近江の坂田にあり」とあり、近江の坂田は息長氏の里です。つまり、允恭の皇后と弟姫は、母方が息長氏とされているわけで、ここでまた中臣氏は、息長の血を引く皇族とともに登場します。

弟姫は、その美しさが衣を通して輝き出るほどだったので、衣通郎姫(そとほしのいらつめ)と呼ばれていましたが、姉の嫉妬を怖れて宮中に上がることを拒みます。鳥賊津使主はたくみに説得し、衣通郎姫は宮殿を飛鳥の藤原に賜ることになります。寵愛を受ける衣通郎姫に、皇后は激しく嫉妬し、衣通郎姫はさらに宮中から遠く、河内の茅渟(ちぬ)に居を移します。

この逸話は古事記にはなく、あきらかに中臣氏の伝承を挿入したものと推測されますが、鎌足の生まれた藤原の地名が登場し、皇極女帝の父、茅渟王にゆかりの地名が出てくるのです。

鳥賊津使主(いかつのおみ)は、中臣氏の系図にある伊賀津臣(いかつおみ)と同一視され、また藤原氏の伝承では、近江国風土記逸文、余呉湖(琵琶湖北部の小さな湖)の天人伝説に登場する伊香刀美(いかとみ)もまた、同一人物とされています。

余呉湖で八人の姉妹の天女が水浴びをしているのを、伊香刀美が見かけ、その美しさに魅せられます。伊香刀美は、末の妹の天人が脱ぎ置いていた天羽衣(あまのはごろも)をひそかに盗み隠し、末の天人は一人、天へ帰ることができなくなってしまうのです。伊香刀美は、天人を妻として余呉湖のそばに住まい、その子孫が伊香連(いかごのむらじ)たちだというのですが、伊香連は中臣氏と同祖で、つまり中臣氏は、母方から天人の血を引いている、というわけです。

いうまでもなく余呉湖は、息長氏の本拠である近江の坂田の近くです。

ここまでは、あきらかに伝説なのですが、しかし伝説をはめこむにしても、かならず息長氏ゆかりの人物とセットで出すということは、中臣氏が近江の息長氏と関係が深く、息長氏が皇室にかかわったときから、中央に進出したことを示すのではないでしょうか。

次に現れる中臣氏は、6世紀の初頭、欽明朝の中臣連鎌子(なかとみのむらじかまこ)で、これはもう、伝説の人物とはいいがたいでしょう。仏教伝来に際し、物部氏とともに、反対の声をあげます。

そして、中臣勝海(なかとみのかつみ)。崇仏、排仏の争いで、物部氏と蘇我氏の戦いとなったとき、当初は物部の側につきながら、彦人大兄皇子を頼って裏切ろうとし、物部氏に殺されます。

彦人大兄皇子は、いうまでもなく、舒明天皇の父、皇極女帝の祖父であり、母方から息長氏の血を引いています。

そして、推古朝の末年、田村皇子、つまり舒明天皇の支持者として、鎌足の父、中臣御食子(なかとみのみけこ)が登場します。

舒明天皇は、和風の呼び名が息長足日廣額(おきながたらしひろぬか)。

中臣氏と息長氏のつながりは、とても偶然とは思えません。

しかし、舒明朝における中臣氏の活躍は、それほど目立つものではなく、皇極女帝となって登場する鎌足が、突然、重要人物になりおおせた、という印象を受けます。

書紀の皇極紀には、鎌足が神祇伯の職を拒んだという記事が唐突に記され、続いて、女帝の同母弟である軽皇子(かるのみこ)が、自分の妃に命じ、たいした身分、家柄でもない鎌足の寝床の世話までさせた、というのですが、たとえ書紀に藤原氏の威光が反映されているのだとしても、臣下の初登場記事として、異様ではないでしょうか。

たしかに、大化改新という時代の変わり目ではありました。

そして鎌足には、抜きん出た才覚があったのでしょう。

しかし、近代ではないのです。身分に対する評価が、一朝一夕に変わるはずもない時代において、鎌足は、父の代までは思いもおよばなかった大臣に易々となり、一代にして、大織官という最高の官位まで登り詰めたというのです。

そして、なによりも不思議なことは、鎌足の正妻が鏡王女であったことです。

鏡王女は、万葉集に、天智天皇(中大兄皇子)、中臣鎌足との贈答歌を残している皇族で、興福寺縁起によれば、鎌足の正妻、不比等の母ということになっています。

初期万葉の代表的歌人、額田王(ぬかたのおおきみ)の姉で、鏡王の娘だとする説と、舒明天皇(田村皇子)の娘か孫だという説があるのですが、舒明天皇の近親だというのは、その陵墓が舒明天皇陵のそばにあることと、書紀によれば、天武天皇が鏡王女の最期を見舞っているからです。

天武天皇(大海人皇子)は、いうまでもなく、天智天皇の同母弟で、舒明天皇と皇極女帝の次男です。近親でなければ、見舞いはしないでしょう。

しかし、先に述べましたように、舒明天皇陵のそばには、推古女帝の同母妹であり、血筋においては舒明とは縁遠い大伴皇女の墓もあります。義母だったのではないかと推測しましたが、この例からいっても、鏡王女が、鏡王の娘で、額田王の姉であることを否定する材料とはなりません。

万葉に多くの名歌を残し、天武の最初の妃となって十市皇女を生んだ額田王も、皇極女帝の代作歌を残していることから考えても、天武の近親と考えた方が自然ですし、姉妹の父である鏡王が、舒明、皇極の近親だったのでしょう。

つまり鏡王は、彦人大兄皇子関連の系譜に連なってしかるべきと考えられるのですが、あてはめられる可能性として、先に述べた彦人大兄皇子の同母妹で、伊勢斎宮だった菟道皇女と、用明天皇の間に生まれた子供がいます。母方に引き取られた可能性が高いことから、皇極女帝の父方の祖母である大俣王がそうではないかと推測しましたが、大俣王には兄の漢王がいたと、古事記には明記されているのです。

この漢王も、やはり母方の近親者と結ばれた可能性が高いわけですから、舒明天皇、あるいは茅渟王の同母妹と結ばれ、鏡王が生まれたとすれば、年代からいっても鏡王女、額田王の父として不自然ではありません。

そして、鏡王もまた近親に妻を求めたはずですから、鏡王女と額田王の母として浮かんでくるのは、彦人大兄が晩年に儲けたと考えられる王女たちです。

つまり、彦人大兄の妃のうち、推古女帝の末娘である桜井玄皇女は、とびぬけて若かったと推測され、古事記が記すこの腹の山背王、笠縫王が王女だったとすれば、鏡王の妻となりえる年代でしょう。

さて、そのように、舒明、皇極と近親であり、天智天皇の最初の妃であったのではないか、とも言われる鏡王女が、なぜ、臣下にすぎない中臣鎌足の妻となったか、です。

後世において、王族女の臣下との結婚はめったにないことで、鎌足の子孫である藤原氏以外では、ありうべからざることとされているのですが、鎌足以前においても、記録に残るかぎり例を見ません。

采女の制度がそうであるように、一族の女を差し出すのは服属の証であり、臣下が娘を皇室に入れることにも、そういった意味合いが含まれていて、古来、王族女の結婚相手は王族に限られていたようなのです。

鎌足と同年代の話をするならば、百済の王子・余豊璋の妻です。

新羅に滅ぼされた百済は、王族不在のまま抵抗を続け、日本に援軍と、人質となっていた王子・余豊璋の帰国を求めます。

天智天皇は、余豊璋に大織官を授け、多臣蒋敷(おほのおみみこもしき)の妹を妻として与え、帰国させるのですが、百済の王となるべき王子にさえ、王族、皇族女を娶せようとはしなかったのです。

多臣蒋敷は、古事記の執筆者、太安麻呂(おほのやすまろ)の祖父で、名門といえば名門といえなくもないのですが、それにしても、百済再興の旗頭となるべき王子の妃にするならば、王族女を与えた方が、援軍の士気もあがったはずです。

これほどに、王族女の身内以外との婚姻がタブー視されている中で、いくら鎌足に政治的な功績があったとしても、王族女を妻とできるいわれは、ないはずなのです。

鎌足は、王族の種だったのではないでしょうか。

鎌足の嫡男、藤原不比等には、後世、天智天皇の落とし種だったという伝説が残ります。これが事実であった可能性もなくはないのですが、鎌足が天智の皇子を引き取る理由が見えてきません。

不比等の母が鏡王女であったとするならば、天智天皇は、王族女の腹に皇子がなかったのですから、跡継ぎとして手放すはずがありませんし、母親の身分が低ければ、大友皇子よりもはるかに若いのですから、皇子として育てても問題の起こりようがないのです。

一方の鎌足には、天皇の種であったという伝説はないのですが、これといった事績のない王族の種であれば、藤原氏にとって、伝説とするメリットもなく、忘れさられていったのではないでしょうか。

中臣氏が息長氏と近しかっただろうことは先に考察しましたが、仏教排斥、反蘇我氏の立場に立って物部氏の側につき、そのとき、頼るべき息長氏系の皇子、彦人大兄皇子が中立を保ったために、微妙な状況となり、結局は、中臣勝海は殺されます。

このとき、中臣氏は、そうとうな痛手を負ったわけで、次代の御食子が、王族の種を嫡子として、中臣氏の再興をねらったとしても、不思議ではないでしょう。

そこで浮かび上がってくるのが、鎌足の母が、大伴氏の娘であることです。

大伴氏は、蘇我氏が物部氏を滅ぼした直後に擁立し、在位わずか四年で暗殺した崇峻天皇に、娘を入れているのです。崇峻天皇は若かったとみえて、あまり子供を残してないのですが、この大伴糖手連(おほとものあらてのむらじ)の娘・小手子(こてこ)の腹にのみ、蜂子皇子(はちのこのみこ)と錦代皇女(にしきてのひめみこ)の二子がありました。

奇妙なことに、中臣氏系図では、御食子の兄弟として糖手子、その娘に小手子と記されているのですが、これは、御食子の姉妹が大伴糖手連に嫁いでいて、崇峻妃・小手子の母であったことの誤伝ではないでしょうか。御食子の妻であり、鎌足の母であった大伴智仙娘は、大伴糖手連の兄弟の娘で、古代にありがちな婚姻となるでしょう。

そうであれば、崇峻妃・小手子は、鎌足の従姉妹です。

崇峻天皇は、臣下に殺されるという不名誉な最期を遂げたわけでして、残された皇子女の後ろ盾となるのは、母方の大伴氏の役目。鎌足は蜂子皇子の種であったかとも思えますが、それでは、皇極女帝、軽皇子姉弟に引き立てられる理由が見えてきません。

鏡王女を妻としたことを考えれば、鏡王その人か、あるいはその父親が、鎌足の実の父ではなかったでしょうか。母親は、大伴智仙娘であったとも考えられますし、錦代皇女であった可能性もありえます。

先に、皇極女帝の父方の祖母の兄である漢王は、伊勢斎宮だった菟道皇女と用明天皇の間の子供ではないかと推測しましたが、その血が鎌足に流れていたのだとすれば、鎌足の子孫である藤原氏は、まさに斎宮という天女の血を得て、興隆をきわめたということになります。

鎌足の出生に関する推測がもしあたっていたとすれば、皇極女帝と軽皇子にとって、鎌足は近しい身内です。さらに憶測を重ねれば、女帝は夫亡き後、鎌足を愛人にしていた可能性も、なくはないでしょう。

鎌足の長男である定慧が、幼くして出家し、遣唐使となったことで、定慧は、皇極女帝の同母弟、軽皇子、つまり孝徳天皇の種ではないか、といわれますが、あるいは、皇極女帝が生んだのではないでしょうか。在位中の出産は、かなりむつかしいことではあるでしょうけれども、隠し通せないわけでもありません。

しかし、そうだとするならば、皇極女帝の時世は、女帝にとって、新しい愛人と息子が、別の息子を目前で斬殺し、かつての愛人(蝦夷)を滅ぼして終わったこととなり、耐え難い悲劇です。

前代未聞の女帝の退位は、女帝自らが種をまいた、その悲劇ゆえではなかったでしょうか。

前代未聞というのは、天皇は終身であったようで、退位という観念は、それまで、なかったことなのです。女帝とは、いわば皇后も兼ねたもの。皇后は終身ではありませんので、女帝の退位は容易であった、とはいえるかもしれませんが。

入鹿と蝦夷が殺されたことにより、もはや、古人大兄皇子の出番はなくなったわけで、ここで、中大兄皇子が即位してもよかったはずなのですが、書紀によれば、中大兄皇子は、鎌足の進言で辞退したことになっています。

しかし、果たして真実、そうなのでしょうか。

当時の天皇は終身ですし、他の人物が即位すれば、その子もまた新たな後継候補となるわけです。紛争の種が増えるだけで、即位できるならばするにこしたことはなかったでしょう。

皇極女帝の同母弟、軽皇子は、いわば、姉が即位したことによって、帝位に近づくことのできた人物です。その弟に、娘の間人皇女を皇后として配し、孝徳天皇として即位させたのは、女帝だったのではないでしょうか。

孝徳崩御の後も、中大兄皇子は即位せず、女帝は、これも前代未聞の重祚にふみきり、斉明女帝となりますが、さらに女帝が崩じた後も、数年の間、中大兄皇子は即位しません。

中大兄皇子は、自身、蘇我氏の種ではないかという疑念を、払えないでいたのではないでしょうか。だれの種であるかは、結局、母親である女帝にしかわからないことです。いえ、女帝本人にとっても、わからなかった可能性はあります。

中大兄皇子と間人皇女は同母兄妹の近親相姦の仲だったのではないか、という憶測もあります。

もし、そうだったとすれば、これは、中大兄皇子がしかけたものでしょう。

同母妹が、もしも即位した叔父の息子を産めば、強力な皇位継承候補となり、それは中大兄皇子にとって、なにがなんでも阻止しなければならないことであると同時に、はっきりと舒明天皇の血を受けた同母妹の血を、自らの子孫に伝えたかっただろうからです。

中大兄皇子は、出家した古人大兄皇子さえ殺害するほどに、用心深い性格でした。それにしても、です。叔父の息子である有間皇子を、陥れてまで殺す必要があったでしょうか。古人大兄皇子はすでに亡く、舒明と皇極の血を受けた中大兄皇子は、ぬきん出て文句のつくはずがない皇位継承者です。臣下の阿倍の娘を母とする有間皇子は、とるにたらない存在であるはずなのです。

中大兄皇子の並はずれた猜疑心は、自らの血への疑いに、その根があるように思えてなりません。

その苦悩をもっとも理解していたのが鎌足であり、鎌足はまた女帝の密事に通じていたがゆえに、隠然とした力をふるいえたのではないでしょうか。

ともかく、孝徳天皇(軽皇子)と中大兄皇子は対立し、そのとき、女帝と間人皇后は、中大兄皇子の側につきます。

対立をはらみながらも、孝徳天皇の時世は9年におよびます。その間、中大兄皇子が辛抱し通したのは、女帝の意向をはばかってのことでしょう。

病による孝徳帝崩御の後、女帝は重祚にふみきり、斉明女帝となります。

そして、憑かれたような女帝の庭園造築がはじまるのです。

野心的で、進取の気性に富み、多感で、しかしその野心ゆえの悲劇に彩られた異色の生涯。

王朝末期の暴君の退廃のイメージとともに、しかし生き生きとした生命力を感じさせる日本書紀の記述は、官僚的な筆におさまりきらない女帝への評価を、もてあましてのものではないか、と思えてなりません。