|

|

|

| 丂 |  |

|

|

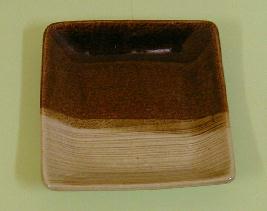

| 丂 | 丂嘆俇倣倣岤僞僞儔斅偱俇倣倣岤偵僗儔僀僗偟偨擲搚斅偵丄晍栚傗庽栘偺梩側偳傪儘乕儔乕偱墴偟晅偗偰 岲傒偺柾條傪偮偗傑偡丅偙偺偲偒擲搚斅偼俆倣倣岤偵側傝傑偡丅 丂嘇柾條傪偮偗偨擲搚斅傪侾俆們倣妏偺彫嶮栘宆偵偺偣偰丄忋偐傜僗億儞僕偱墴偟晅偗偰彫嶮惉宍傪偟傑偡丅栘宆偐傜偼傒弌偨梋暘側 擲搚斅傪愗傝庢傝丄栘宆偵擖傟偨傑傑帺慠姡憞偟傑偡丅 丂嘊廫暘偵姡憞偟偨屻丄嶮偺抂傪偒傟偄偵杹偒巇忋偘傑偡丅 丂嘋慺從偒丄巤缰丄杮從偟偰丄偱偒偁偑傝偱偡丅 丂壓嵍偺幨恀偼丄傑側偙缰偲僕儖僐儞丒儖僠乕儖缰傪巤偟偨彫嶮偱偡丅 丂壓塃偺幨恀偼丄墿埞缰乮拑怓偲墿怓乯傪巤偟偨彫嶮偱偡丅 |

|

| 丂 |

|

|

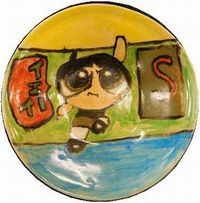

| 丂 | 丂嘆俈倣倣岤僞僞儔斅偱俈倣倣岤偵僗儔僀僗偟偨擲搚斅偵丄晍栚傗庽栘偺梩側偳傪儘乕儔乕偱墴偟晅偗偰 岲傒偺柾條傪偮偗傑偡丅偙偺偲偒擲搚斅偼俇倣倣岤偵側傝傑偡丅 丂嘇偝傜偵丄孂傗僒僒儔偱柾條傪偮偗傞偺傕傛偄偱偟傚偆丅 丂嘊柾條傪偮偗偨擲搚斅傪妏嶮宆斅傪偁偰偰丄妏嶮悺朄偵愗傝傑偡丅 丂嘋擲搚斅偺巐曈偵孹幬傪偮偗傞栘宆傪嵎崬傒丄帺慠姡憞偟傑偡丅 丂嘍廫暘偵姡憞偟偨屻丄嶮偺抂傪偒傟偄偵杹偒巇忋偘傑偡丅 丂嘐慺從偒丄巤缰丄杮從偟偰丄偱偒偁偑傝偱偡丅 丂壓嵍偺幨恀偼丄棃懸愇缰傪巤偟偨俀侾亊侾俆們倣偺妏嶮偱偡丅 丂壓塃偺幨恀偼丄俆崋缰乮揤慠榤奃缰偲挿愇丄崌惉搚奃偱挷崌乯傪巤偟偨俀侾亊侾俆們倣偺妏嶮偱偡丅 丂 |

|

| 丂 |

|

|

| 丂 | 丂嶌傝曽偼妏嶮偲摨偠偱偡丅 丂壓偺幨恀偼丄傑側偙缰偲僕儖僐儞丒儖僠乕儖缰傪巤偟偨挿嶮偱偡丅 |

|

| 丂 |

|

|

| 丂 | 丂儘僋儘傪夢偟偰偮偔傝傑偡丅 丂壓偺幨恀偼丄僠僞儞儅僢僩缰傪巤偟偨俀侽們倣偺僗乕僾嶮偱偡丅僗乕僾偩偗偱側偔丄條乆側椏棟傪惙偭偰傛偄嶮偱偡丅 |

|

| 丂 |

|

|

| 丂 | 丂壴時偺嶌傝曽偵偼丄擲搚偺昍傪愊傫偱偄偔曽朄傗揇燋拻崬傒曽朄側偳偑偁傝傑偡偑丄 偙偙偱偼偔偭偮偗曽朄傪徯夘偟傑偡丅擲搚偼丄懴壩搙偺崅偄摱愬朤擲搚傪崿偤偨傕偺傪梡偄傑偡丅 丂嘆庤夞偟儘僋儘偺忋偵侾乣俀們倣岤偺擲搚偱壴時偺掙傪嶌傝傑偡丅 丂嘇偦偺忋偵價僯乕儖戃傪旐偣偨娵朹傗妏嵽側偳偺宆傪抲偒傑偡丅宆偺戝偒偝偼嶌傝偨偄壴時偺戝偒偝偱 寛傔傟偽傛偄偲巚偄傑偡丅 丂嘊宆偺廃傝偵寗娫側偔擲搚傪偔偭偮偗偰偄偒傑偡丅 丂嘋揔摉側崅偝傑偱擲搚傪偔偭偮偗偨傜丄扏偒斅傗庤偱扏偒丄擲搚傪掲傔傑偡丅岤夁偓傞偲偙傠偼憕偒儀儔偱 嶍傝丄慡懱偵俀們倣埲壓偺岤偝偑揔愗偱偡丅 丂嘍憰忺梡擲搚傪揬傝晅偗偨傝丄孂偱堷偭偐偄偨傝丄憕偒儀儔偱嶍偭偨傝丄憰忺傪巤偟傑偡丅 丂嘐姡憞丄慺從偒丄巤缰丄杮從偟偰偱偒偁偑傝偱偡丅 丂塃偺幨恀偼丄棃懸愇缰傪巤偟偨偔偭偮偗曽朄偵傛傞俀俆們倣崅偺壴時偱偡丅丂 |

|

壓偺幨恀偼幚嵺偺惂嶌晽宨偱偡丅

摡寍嶌壠偺暉壀偝傫偺巜摫偱偍嶮傗榪丄壴時摍傪惂嶌偟偰偄傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

姰惉偟偨奺昳偺悢乆丅

偙傟傜偺嶌昳偼妝埩偑弌揦偡傞僶僓乕傗嶌昳揥側偳偱尒偨傝峸擖偱偒傞応崌傕偁傝傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂

丂丂丂

丂

丂丂

丂

丂

|

|

| 丂 |