禁断の恋。

現代では死語となった言葉ですが、禁じられていればこそ、恋は甘美なものでありえたでしょう。

『古事記』『日本書紀』には多くの恋物語が収録されています。その中でも、もっとも印象深いものの一つが、同母兄妹、軽太子(かるのみこ)と衣通姫(そとおりひめ)の悲恋ではないでしょうか。

ときは5世紀、河内に巨大な前方後円墳が次々につくられていたころと推測されます。

遠飛鳥宮(とおつあすかのみや)の大王、允恭天皇には、お后(きさき)との間に多くの子女がありました。

当時は、代替わりのたびに兄弟が血なまぐさい争いをくりひろげるのが常でしたが、それを憂慮した大王は、長男の軽太子を世継ぎに決めました。

いわゆる皇太子です。この時代に世継ぎの太子を定める制度があったかどうかについては、史実かどうかが疑われています。しかし、あるいはほんとうのことだったのではないか、と思われる材料もあります。

といいますのも、允恭天皇は、中国南宋に使いを出した倭の五王の一人、済であると考えられ、宋書倭国伝には「済死す。世子興使を遣わして貢献。大明6年(662)倭王世子興を安東将軍・倭国王とする」と書かれているからです。

世子とは、いうまでもなく世継ぎの太子のことです。興以外の4人の倭王は「世子」とは呼ばれていませんので、興だけが太子の身で使いを送ったことになります。

さて、允恭天皇崩御の記事に続けて『古事記』は語ります。

木梨の軽太子は、世継ぎに定められていましたが、即位をする前に、同母妹(いろも)軽大郎女(かるのおおいらつめ)への恋情を押さえることができなくなってしまわれました。

軽大郎女は、身の光りが衣を通して輝き出るほど美しかったので、衣通姫(そとおりひめ)と呼ばれていました。

同じ母のもとに生まれた兄妹の恋は禁忌。

しかし、罪におののき泣く妹は、朝露きらめく百合のようで、太子は愛おしさのあまり、一夜、ついに肌を重ねずにはいられなくなってしまいました。

後はもうどうなってもいい‥‥。そんな激しい情炎が、二人をつつみました。

禁忌の恋の噂は野火のようにひろまり、太子は孤立します。

太子の同母弟、穴穂御子(あなほのみこ)にとってこれは、絶好の機会でした。

大王位をめぐって兄弟は対立し、太子は同母妹への恋ゆえに、大臣にも裏切られました。大王位継承の争いは、戦わずして穴穂御子の勝利に終わり、軽太子は捕らえられ、伊予の湯に流刑となりまし

た。

飛鳥に残された衣通姫は、狂おしいほどの恋しさにたえきれず、兄を追おうと決意します。

君が往き け長くなりぬ

山たづの 迎へを行かむ

待つには待たじ

「兄様、あなたが行ってしまわれてからの日々は長く、耐え難いのです。お迎えにまいりましょう。恋しさをしのんで、じっと待ってなどおられませんもの」

「待つには待たじ」という激しい決意を持って、衣通姫は、瀬戸の海を夕陽の沈む彼方へと、船出します。

愛しい妹をわが腕に抱いた軽太子にとって、もはや大王位は意味のないものでした。

真玉なす 吾が思ふ妹

鏡なす 吾が思ふ妻

ありと言はばこそに

家にも行かめ 国をも偲はめ

「かく歌ひて、すなはち共に自ら死にたまひき」と結んで、『古事記』は悲恋の物語を終えています。

つまり、「玉のように美しい妹、鏡のように輝く妻よ、生まれ育った飛鳥ももう恋しくはない。君がいる場所が、家であり故郷だよ」という軽太子の絶唱を残して、二人は心中したというのです。

『日本書紀』の方に記されている物語は、少々ちがいます。

允恭天皇在世中、世継ぎと定められた軽太子は、だれもが見惚れるような美しい方でしたが、やはりきわだって美しい同母妹の軽大郎皇女(かるのおおいらつめのひめみこ)と「はらからたわけ」の罪を犯し、飛鳥は夏に汁が凍るほどの寒波にみまわれます。

父である大王は、世継ぎである軽太子罰するわけにはいかず、軽大郎一人を伊予に流刑にしました。

それから10年あまりの月日が流れ、允恭天皇は崩御。人心は世継ぎであった太子を離れ、弟の穴穂皇子(あなほのみこ)に有利となり、太子は大臣に裏切られて、その館で死にます。

物語としては、『古事記』の方がはるかにまとまりがよく、劇的なのですが、『日本書紀』も淡々と描いているわけではなく、禁忌と知りながら、同母妹に魅せられる軽太子の描写には、熱がこもっています。

罪有らむことを畏れて黙(もだ)あり。

然るに感(め)でたまふ情(みこころ)、既に盛(さかり)に して、ほとほどに死するに至りまさんとす。

ここにおもほさく、徒(いたずら)に空しく死なむよりは、刑(つみ)有りといふとも、何ぞ忍(しの)ぶること得むとおもほす。

「太子は、同母妹の肌に触れる罪を思うと、なにもいえないで、黙って妹を見つめていました。しかし、恋しいと思う気持ちは狂おしく、死に至ほどでしたので、なにもしないで空しく焦がれて死ぬよりは、罪であっても思いのままにと、ついに、肌を重ねられたのです」

近代小説にも通じるような、心理描写ではないでしょうか。

「はらからたわけ」、つまり同母兄妹の恋が、果たして当時、罪であったかどうかについては、疑問をはさむ声もあります。

しかし、王権というものは、始祖伝承と血脈の幻想にささえられて成り立つものです。

イザナギ、イザナミの兄妹神のまじわりで国が生まれ、アマテラスとスサノオの姉弟のまじわりで皇祖が生まれたという神話は、王の婚姻に「はらからたわけ」の禁忌をもたらします。近親婚がもたらす異常なエネルギーは、混沌の中から秩序が生み出されるときに必要とされ、秩序を保つためにはタブーとされるわけです。

それにしましても、『古事記』はもちろんなのですが、『日本書紀』もまた、王権にまつわる敗者の兄妹を、なんと美しく歌い上げたことでしょう。

軽太子が、あるいは軽大郎女が流されたという伊予の湯、愛媛県松山市の道後温泉から数キロ、姫原の丘陵に、比翼塚があります。中世のものと見られていますが、地元では、軽太子と衣通姫の墓と言い伝えられ、そばに太子を祀る軽神社もあります。

また、愛媛県西部、四国中央市川之江町妻鳥にある東宮山古墳は、5世紀末から6世紀初頭あたりのものではないかといわれる円墳ですが、墓守をしていた妻鳥の人々は軽太子の墓だと伝えていて、明治、内行花文鏡や金銅冠、馬鐸や玉類など、華麗な遺物の出土により、地元からの願い出で、御陵墓参考地となりました。伊予の湯(道後温泉)に流される途中、太子の船は嵐にあって、この地にたどりついたというのです。

インセスト・タブーの物語には、時代を超えて人の心をとらえる魅力があるのでしょう。軽太子と衣通姫の悲恋は、三島由紀夫が短編小説の素材にもしています。

ところで、この悲恋は史実なのでしょうか?

なにか物語の核になるような事件があったのかもしれませんが、史実とはいえないでしょう。

『古事記』は、歌物語の形で伝えていて、あるいは、身振り手振りのついた歌謡劇のような形で、物語の伝承があったのではないかとも思われます。

史実というならば、『日本書紀』の方が近いだろうと推測されますが、それにしても、インセスト・タブーを犯す軽太子の心情によりそった書紀の記述は、異常ではないでしょうか。

『日本書紀』がモデルとした中国の史書において、兄妹の近親相姦といえば、春秋時代、斉の襄公と異母妹文姜があげられますが、不道徳で淫らな不倫であることが強調され、共感を呼ぶ描写とはなっていません。

中国史書に習って書かれたはずの書紀ですが、結局のところ、婚姻制度も価値観も、大きくちがっていたということなのでしょうけれども、完成した8世紀のはじめから、250年ほども昔の伝承を記しているにしては、あまりにも生き生きとした迫真の描写であり、ふと、書紀編纂に近い時期に、類似の事件があったのではないか、という疑念を抱いてしまいます。

『日本書紀』と『古事記』のちがいといえば、『古事記』は衣通姫を軽大郎女の別名としていますが、書紀はまったく別の挿話をはさんで、衣通姫の名を、軽太子と軽大郎女の母方の叔母に与えています。

つまり、軽太子と軽大郎女の母で、允恭天皇の后、忍坂大中姫(おしさかのおほなかつひめ)には、衣通姫と呼ばれる美しい妹がありました。

大中姫は新室の宴で、夫の琴にあわせて舞い、慣例に従って、「娘子(をみな)奉る」といわざるをえなくなってしまいました。

奉った娘子は妹の衣通姫。

允恭天皇は、衣通姫に思いをよせていたのですが、后の容認を求めていたのです。しかし衣通姫は、姉である后の心情を思いやって、允恭天皇のお召しに応じません。

そこで登場してくるのが舎人(とねり)、中臣鳥賊津使主(なかとみのいかつのおみ)です。

中臣氏、つまり藤原氏の祖先とされる鳥賊津使主は、天皇の命を受けて、衣通姫の説得にむかいます。

衣通姫は「母とともに近江の坂田」にいたと述べられていて、これは、「女帝の夢庭園」で述べましたように、忍坂大中姫と衣通姫の母方が、近江の息長氏であったことを示しています。

そうなのです。この弟姫の物語は、どうやら中臣氏の伝承挿入であるようなのです。

鳥賊津使主は、固辞する衣通姫を説得するため、「固辞されるならここで死ぬ」と庭に伏せって絶食し、心を動かされた衣通姫は、ついに召しに応じますが、実は鳥賊津使主は、ふところに隠し持った干し米を食べていました。

鳥賊津使主は、衣通姫を倭直吾子籠(やまとのあたひあごこ)家に留めて、天皇に報告しますと、天皇はとても喜び、飛鳥の藤原に宮殿をつくって、衣通姫を迎えました。

いうまでもなく藤原は、後世、中臣鎌足の生まれた館のあった場所で、その地名にちなみ、鎌足の子孫は藤原氏となったわけです。

話の流れからいえば、ここで、藤原が中臣鳥賊津使主にゆかりの地であると書紀が書いていないのは、むしろ奇妙です。

書くことができなかったのではないでしょうか。

鎌足が生まれたとされる藤原邸は、飛鳥の大原にあり、大原のあたり一帯が、藤井原、または藤原と呼ばれたようなのですが、この地に、鎌足の母、大伴夫人のものと伝承される墓が存在し、だとすれば藤原の邸宅は、大伴夫人が藤原氏にもたらしたものであっただろうと推測されるのです。

唐突に、倭直吾子籠が登場することも不思議です。

倭直吾子籠は、大倭(奈良県)の国造、つまり大和地方の豪族であり、神祭りにも深くかかわった大倭連(やまとのむらじ)の祖とされる人物で、あるいは、倭直吾子籠を中心とする説話に、中臣氏の伝承を無理にはめこんだ結果であるのかもしれません。

姉の皇后は、末息子で、後に雄略天皇となる大泊瀬皇子を産んだその日に、天皇が衣通姫のもとを訪れたことを恨み、産殿を焼いて死のうとします。

姉の皇后の嫉妬の激しさに、衣通姫は飛鳥を離れることを望み、河内の茅渟(ちぬ)の離宮に移るのです。

歌をよくした衣通姫は、藤原琴節郎女(ふじわらのことふしのいらつめ)とも呼ばれるようになり、天皇は大伴室屋連(おおとものむろやのむらじ)に命じて、衣通姫のために、藤原部を定めさせました。

大伴室屋連は、大伴氏の祖とされる人物です。

さて允恭紀は、歌のやりとりをまじえたこの挿話の後に、また唐突に、淡路島の白水郎(あま)の話を載せています。

允恭天皇が淡路島で狩りをしたところ、獲物を捕ることができず、占いました。島の神は答えてこう言いました。

「私がそうしている。赤石の海の底にある真珠を採って私に祀ってくれるならば獲物が得られるだろう」

さっそく白水郎を集めましたが、赤石の海は深く、だれも底までもぐることができません。ただ一人、阿波国の男狭磯(をさし)が海の底に光るアワビを見つけ、決死の覚悟でもぐり、そのアワビをかかえて浮きあげると、そのまま息絶えました。

さっそくアワビをこじあけてみると、桃の実ほどもある大きな真珠が見つかり、島の神の言った通りに祀りました。

狩りの成果はあがりましたが、男狭磯の死が悼まれ、手厚く葬ったので、その墓は現在(日本書紀執筆時点)まで残っている、というのです。

この話もまた、古事記にはないのですが、大倭連家の伝承であったと思われます。

といいますのも、大倭連が祭る倭大国魂神は、淡路島にも祭られ、一族が摂津や播磨にも、つまり赤石海峡のあたりにも住んでいたからです。大倭連は、瀬戸内海から大和への海の進入路を、押さえていた氏族だったようです。

梅原猛氏の『海人(あま)と天皇』には、後世、藤原氏にまつわって伝えられた海女(あま)の説話が、いくつか載せられています。

ひとつは、謡曲『海人(あま)』で、藤原不比等の次男、房前の母が、海女であったという話です。

不比等の妹は、とても美しかったので、望まれて唐の高宗の妃となります。生まれた国が忘れられない妹は、藤原氏の氏寺である興福寺に、三つの宝を贈ろうとしました。特別な楽器と硯と明珠です。二つの宝は無事、都に届きましたが、珠だけが讃岐の志度の浦で、竜王に奪われてしまいました。

不比等は、志度の浦の海女と結ばれて、珠の奪回を頼みます。海女は、二人の間に生まれた房前の行く末を頼むと、海底深く竜宮城に至り、奪った珠を、乳の下をかききって隠し、浮かび上がると、息絶えたというのです。

この話が、幸若舞の『大織冠』になると、不比等が父の鎌足と同一人物とされ、蘇我入鹿を殺し、大織冠となって、とここまでは鎌足なのですが、不比等とも呼ばれ、娘が聖武天皇妃となった光明皇后であったこととなります。

その光明皇后の妹、弟姫が唐の高宗の妃となり、後は同じような話で、海女を母とするのはやはり房前です。

房前は、後世、高級貴族を独占することとなる藤原北家の祖であり、なぜ北家が栄えたかという由来に、命をなげうって息子の行く末を守護した海女の母が出てくるわけなのですが、もうおわかりでしょう。

これは、允恭紀の弟姫、衣通姫と呼ばれ、藤原琴節郎女とも記された弟姫の物語と、その後に続いた阿波の海人の説話が、鎌足と重ねて描かれた中臣鳥賊津使主の登場にひかれて、後世、鎌足や不比等、そして房前にまつわる、藤原氏の氏祖伝説になったものと考えられます。

「女帝の夢庭園」において、風土記逸文、余呉湖の天人伝説で、中臣鳥賊津使主と同一視される主人公が、天女を妻に得て、中臣氏繁栄の基礎を築いたとされていることを述べましたが、中世から近世にかけて、女性の霊力は凋落します。海女は、鎌足や不比等につりあわない「卑しい身分」とされ、母の愛によって、奇跡をなし遂げるのです。

ところで、梅原氏の海女伝説の紹介は、実は房前ではなく、不比等の娘で、文武天皇の夫人、聖武天皇の母となった藤原宮子にまつわるものの方に、重点がおかれています。

こちらは、「母が身分の卑しい海女だった」どころではなく、海人の娘である宮が海底深くにもぐって黄金の千手観音を得て、その御利益で不比等の養女となり、国母になったというシンデレラ物語です。

これは、紀州の道成寺に語り継がれた伝説なんだそうなのですが、文字記録としては、幕末に紀州徳川家で製作され、道成寺に下された絵巻が残るのみです。

父系が偏重され、公家においてもあまり母親の身分が問われなくなたのは中世からで、近世武家にいたっては、将軍の母でさえ、八百屋の娘といわれる女性もいます。

江戸時代であればこそ、シンデレラ物語がリアリティをおびて語られたのです。

不比等の妹、あるいは娘で、異国の后となった高貴な「弟姫」と、息子のために命を捨てた海女が一体となったわけで、藤原氏にまつわる荒唐無稽な海女伝説が、仏教布教の目的で、世相にあわせて形をかえただけのように思えますが、なぜか梅原氏は、「宮子が海人の娘であったのは史実」という推論を、強く主張しておられます。

「かぐや姫幻想」で述べましたように、15歳で即位した若き帝王、文武天皇の後宮は、異常なものでした。

が、それを語る前に、そこに至までの後宮と皇位継承を思い返してみましょう。

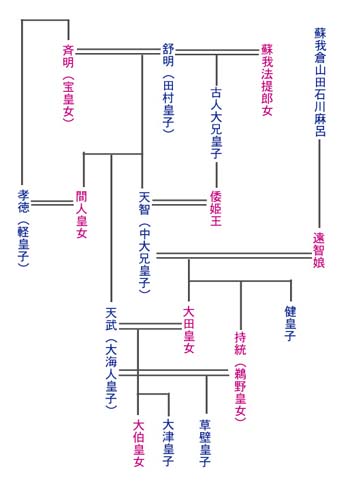

29代欽明天皇から37代斉明女帝(35代皇極重祚)までの8人9代、すべての天皇が、母親は皇族(王族)であるか、蘇我氏の娘です。

中大兄皇子(天智天皇)は、舒明天皇と斉明女帝の長男ですから、両親ともに天皇で、血筋上文句がない上に、舒明と蘇我氏の娘との間の異母兄、古人大兄皇子は抹殺してのけましたし、競争相手のない皇位継承者でした。

ただし、次代をまで考えますと、中大兄皇子が皇族、または蘇我氏の娘との間に皇子を儲けなかった場合、同母弟の大海人皇子(天武天皇)が順当な後継者となります。

中大兄皇子の正妃は、後に皇后となる倭姫。古人大兄皇子の娘です。子供はできませんでした。

もう一人、王族妃がいた形跡があります。鏡王女です。こちらにも子ができなかったためか、疎遠になったのでしょう。鏡王女は、中臣鎌足の正妻となります。

次に、蘇我山田石川麻呂大臣の娘、遠智娘(をちのいらつめ)ですが、日本書紀の記述が、少々混乱しています。

本文においては、「一男二女を生めり」となっていて、大田皇女、鵜野皇女(持統女帝)、健皇子(たけるのみこ)をあげているのですが、「或本にいはく」と別伝を載せていて、そこでは、遠智娘の名が茅渟娘(ちぬのいらつめ)となり、子供は大田皇女、鵜野皇女の二女のみとなっているのです。

日本書紀完成時から70年ほど前の話で、さほど遠い昔ではなく、しかも持統女帝の母親の話なのですから、奇妙といえば奇妙です。

実際、遠智娘は、大化5年(649)、父親の石川麻呂が反逆の疑いを受けて自害したことを嘆き、後を追って死んだとあるのですが、だとすれば、健皇子はその2年後、白雉2年(651)の生まれで、遠智娘を母とするには無理があります。

しかも天智紀が、わざわざ「健皇子は唖で口がきけなかった」と載せているのも奇妙です。8歳で亡くなった皇子なのですから。

そして斉明紀は、異例というべきでしょう。愛孫の死を嘆く斉明女帝の挽歌を載せ、女帝の嘆きを詳細に語っています。

健皇子の死は、斉明女帝崩御の4年前。この時点で、中大兄皇子には皇族妃に子がなく、皇位継承資格のある皇子としては、健皇子しかありませんでした。

斉明紀には、健皇子が唖だったとは記しておらず、女帝が孫の死を嘆いたのは「有順なるを以て器重めたまふ」からだというのですから、これは、世継ぎの皇子となるべき皇子だったから、ととるべきでしょう。

いったい、健皇子の母親はだれで、なぜ天智紀は、母親がだれかを疑わせる記述をしつつ、「唖だった」と断言しているのでしょうか。

ここで思い起こされるのが、イザナギ、イザナミの兄妹神始祖伝説です。

イザナギ、イザナミの二人は結ばれて、最初に 水蛭子(ひるこ)が生まれます。水蛭子は、いわばでき損なった子でしたので葦船に乗せて流しまた。

記紀は、水蛭子が生まれた原因を、女であるイザナミが先に呼びかけて結ばれたから、としているのですが、東南アジアにひろく分布する兄妹始祖伝説では、「兄妹であったから長男の日の神(日子)は不具だった」とするのが通常です。記紀編纂時にも、そういう観念はあったと考えていいのではないでしょうか。

だとするならば、健皇子が唖であったという記述は、母親を暗示しています。中大兄皇子の同母妹、間人皇女(はしひとのひめみこ)です。

間人皇女は、母・斉明女帝の弟で、叔父にあたる軽皇子(孝徳天皇)の后になりますが、子は生まれず、「女帝の夢庭園」で書きましたように、同母兄の中大兄皇子との近親相姦を疑う説があります。

孝徳紀に載る、孝徳天皇から間人皇后へ贈られた歌がその根拠です。

鉗(かなき)着け 吾が飼ふ駒は

引き出せず 吾が飼ふ駒を

人見つらむか

「逃げないようにつなぎ、外に出さないように大切に飼っていた馬を、どうして他人が見たのだろう」というのですから、かなり露骨です。

「見る」という言葉には、男女が関係を持ったことを指す意味があり、少なくとも日本書紀の筆者が、健皇子誕生の2年後にこの歌を載せたことには、同母兄妹の関係への暗示があったととれるのです。

書紀における軽太子と軽大郎女(衣通姫)の伝説の記述から、記紀編纂に近い時期に類似の事件があったのではないかと、先に推測しましたが、その一つがこれです。軽皇子という呼び名からすれば、孝徳天皇と同母姉・斉明女帝を疑ってもいいのですが、二人の悲恋を想定する材料は、まったくありません。

そして、健皇子が、中大兄皇子と間人皇女の間の孫ならば、老い先短い斉明女帝の異例の嘆きの意味も、わかろうというものです。

中大兄皇子には、他にも、蘇我氏出身の妃がありました。その一人は、遠智娘の年の離れた妹、姪娘(めひのいらつめ)で、御名部皇女と阿陪皇女(元明女帝)の母ですが、皇女しかなく、他の妃にも皇女しか生まれませんでした。

皇子を生んだのは采女のみで、健皇子をのぞけば、皇位継承資格のある皇子はなかったのです。

おそらく斉明女帝は、健皇子が幼くして死んでしまった時点で、中大兄皇子が蘇我氏の娘との間にもうけていた皇女たち、つまり皇后となり女帝ともなりえる皇女たち、大田皇女と鵜野皇女(持統女帝)を、大海人皇子(天武天皇)に嫁がせたのでしょう。

中大兄皇子の皇女と大海人皇子の間に皇子が誕生すれば、中大兄皇子にとっても孫となり、同母弟が皇位を継承することを、認めやすくなります。

つまり、同母兄弟間で起こりかねない紛争を回避させようという、母としての心配りであったでしょう。

大海人皇子の最初の妃は、額田王(ぬかたのひめみこ)でした。妃となっていた時期は、姉の鏡王女が、中大兄皇子の妃となっていた時期と、重なるのではないでしょうか。

「女帝の夢庭園」で推察しましたように、鏡王女と額田王の父・鏡王は、斉明女帝の近親であったようですし、二人の王女は、歌の代作をするような高級秘書官として、女帝のそばにいたのでしょう。皇子たちとの縁は、女帝のはからいであったと考えられます。

額田王は、大海人皇子との間に、十市皇女を儲けます。

この十市皇女が、中大兄皇子の長男で、采女腹の大友皇子と結ばれ、二人の間に葛野王(かどののおほきみ)が誕生します。

これは、梅原氏もなにかの著書で推察していたことなのですが、この孫の誕生が、中大兄皇子をして、同母弟ではなく、本来、資格のない采女腹の大友皇子への皇位継承を、思い立たせたのではないでしょうか。

額田王にも、野心はあったと思われます。

大海人皇子の最初の妃でありながら、額田王が身を引いたのは、中大兄皇子の皇女である大田皇女と鵜野皇女(持統女帝)が大海人皇子の妃となり、斉明女帝が、この二人の腹に、皇子が生まれることを切望していたからでしょう。

女帝の願いは叶い、皇女たちは、それぞれに大津皇子、草壁皇子という皇子を生んだわけですが、大田皇女は早くに病死します。したがって、大海人皇子が即位すれば、当然、鵜野皇女が皇后となり、草壁皇子か大津皇子へと皇位は継承されていくと、予想されたわけです。

大友皇子は采女腹でも、その子の葛野王は皇女腹。

額田王が、自分には望みえなかった皇后位を娘のために夢見て、孫の皇位継承を願うのは、自然のなりゆきでしょう。

額田王の望みは、ここでぴったりと、中大兄皇子の孫によせる願望と重なったわけで、優美な万葉歌で知られる、額田王と大海人皇子、そして天智天皇(中大兄皇子)の三角関係は、実のところ、皇位継承をめぐる神経戦ではなかったでしょうか。

あかねさす紫野行き標野行き

野守は見ずや君が袖振る(額田王)

紫草(むらさき)のにほへる妹(いも)を憎くあらば

人妻ゆえにわれ恋めやも(大海人皇子)

蒲生野でかわされた額田王と大海人皇子のやりとりは、そんな緊張はみじんものぞかせず、あでやかに宴席を盛り上げたことでしょう。

しかし、草壁皇子を産んですでに6年、女として、大海人皇子にかえりみられることのなくなっていた鵜野皇女(持統女帝)にとって、美しい言葉とやわらかなふるまいで、野心をもないものにして夫に対する額田王の姿は、心底、憎らしいものだったのではないでしょうか。

天智天皇崩御の後、戦いは避けられないものとなり、壬申の乱が起こります。大友皇子の敗死により、ようやく大海人皇子の即位は実現しました。

天武天皇の誕生です。

後の持統女帝、鵜野皇女は、夫につき従い、壬申の乱を戦いぬくのですが、大田皇女亡き後、先帝天智の筆頭皇女となった鵜野皇女の存在は、大海人皇子にとって、自身が皇后腹であることと同時に、確かな正統性の証となったのです。

斉明女帝の生前の配慮は、皇位継承の争いを回避する助けとはなりませんでしたが、母方から長男、父系で次男の血を引く孫への皇位継承は、実現することとなりました。

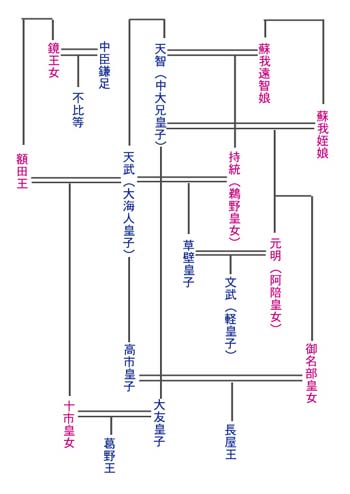

持統女帝は、三人目の女帝です。

「かぐや姫幻想」で述べましたように、天武天皇崩御の後、皇后であった鵜野皇女は、一人息子の草壁皇子を即位させるため、同母姉の忘れ形見である大津皇子を陥れて殺害しましたが、草壁皇子はほどなく病死しましたので、その子である軽皇子(文武天皇)に皇位を渡そうと即位し、持統女帝となりました。

推古、そして斉明・皇極と女帝が続き、皇后が女帝になることは、むしろ慣例で、自然なことではあるのですが、草壁皇子ならばともかく、数多い天武の皇子たちをさし起き、まだ幼い草壁の子の成長を待って即位させるため、というその理由は、異例です。

むろん、推古も斉明も、わが子の即位を考えなかったわけではないでしょう。

しかし彼女たちの意識は、一人の息子に集中していたわけではありませんし、持統のように、母であり祖母であることがすべて、では、なかったでしょう。推古も斉明も、持統と同じく皇位継承にからむ骨肉の修羅を経験しましたが、自らが汚れ仕事に手を染めたわけではありません。

幸か不幸か、推古の息子は早くに亡くなったようで、「わが子に皇位を」という焼けつくような願望とは無縁でしたし、斉明の場合は、斉明が思い入れるまでもなく、息子の中大兄皇子の方が、積極、果断に権力を追い求めました。

持統女帝は、先の二人の女帝にくらべて、女としての、いえ人の子としての、自足に欠けていたのではないでしょうか。その欠落を埋めようと、息子から孫へという皇位の譲渡に、異常なまでの執念を燃やしたように思えます。

父である中大兄皇子が母の一族を滅ぼし、母もその後を追うという悲劇。そして、その悲劇を共有し、同志であるはずの同母の姉、大田皇女が、同じ大海人皇子の妃として、最大の競争相手となったのです。

持統女帝が、草壁皇子を産んだのは、16、7歳のころです。

斉明女帝は、百済再興のため、自ら西海へ船出しますが、これは、親族すべてを引き連れた宮廷の移動でもありました。草壁皇子が生まれたのは、斉明女帝が崩御した筑紫において、なのです。

大田皇女も、もちろん同行していました。妹よりも先に、現在の岡山県の港で大伯皇女(おほくのひめみこ)を出産し、続いて、やはり筑紫で、大津皇子を儲けました。

以降、姉妹は出産していませんが、大伯皇女はどうやら、この後早くに死去したようですので、それも頷けます。しかし、夫より長く生きた妹の持統が、他に子供を持たなかったというのは、どうなのでしょうか。

むろん天武には、皇女から采女まで、数多い妃がありました。とはいえそれは、推古の夫の敏達についても、斉明の夫の舒明についても、いえることなのです。

推古は、広姫亡き後の後妻ともいえる立場でしたが、日本書紀は、敏達天皇との間に7人の皇子女をなしたと記していますし、斉明もまた後妻であり、自らも再婚でしたが、舒明天皇と三人の子を儲けました。さらに前夫との間にも子があります。

一人しか子がないといっても、流産も考えられますし、恵まれなかったととれなくもありません。

しかし持統の一人息子へののめり込みを見れば、あるいは16、7で子をなして以来、天武が女として持統を求めることはなかったのではないか、という気がするのです。

持統は姉の大田皇女亡き後、天智天皇の筆頭皇女となったわけで、むろん天武は、政治的には格別に持統を重んじましたけれども、息子を一人つくり、とにもかくにも母・斉明の希望に応えてすんだ上は、生身の女としての持統に、関心を持たなかったのではないでしょうか。

なるほど、日本書紀は持統を、「深沈(しめやか)にして大度(おほきなるのり)有(ま)します」と誉めあげているのですが、母であり祖母であることに終始しすぎて、どうも、スケールの大きさが感じとれないでしまうのです。

持統は、皇后時代、一人息子草壁の妃として、年の離れた異母妹、阿陪皇女(元明女帝)を迎えます。阿倍皇女の母・姪娘は、蘇我石川麻呂の娘で、推古の母の妹でもありますから、天智皇女の中で、亡き大田皇女を除けば、持統にもっとも血が近い皇女でした。

そして持統は、阿陪皇女の同母姉・御名部皇女を、高市皇子に嫁がせています。

高市皇子は、采女腹でしたが、天武天皇の長子で、壬申の乱では総指揮をとって活躍し、重んじられた皇子でした。しかし采女腹ですから、皇位継承資格には欠け、持統は息子の皇位継承のため、協力者と見込んだのでしょう。

また御名部皇女の腹に王女が生まれたならば、孫の軽皇子の妃にと考えていたでしょう。

しかし御名部皇女は、長屋王、鈴鹿王という息子は儲けましたが、娘は産みませんでした。

一方、阿陪皇女と草壁皇子との間には、軽皇子の姉にあたる氷高皇女(元正女帝)、妹の吉備皇女が生まれていて、吉備皇女が長屋王の妃となり、血の絆は濃く保たれることとなりました。

持統女帝と阿陪皇女。親子ほども年の離れた姉妹にとって、孫であり息子である軽皇子は、手中の珠です。

しかしそもそも軽皇子は、即位しないで世を去った草壁の子で、皇子ではなく王にすぎません。数多い天武の皇子たちをさしおき、軽皇子を正統の世継ぎとする理由は、草壁の母・持統の身分、つまり、天智には采女腹にしか皇子がなく、だとすれば大田皇女亡き後、持統は天智の嫡子であり、天武の皇后だった、ということしかありません。

軽皇子即位の折りの事情については、漢詩集『懐風藻』葛野王伝の一節が有名です。

高市皇子の死後、持統女帝が皇族や重臣を集めて、皇位継承を議論させます。そのとき葛野王が、「わが国では神代からこの方、子孫が皇位を継いできた。兄弟が口を出せば争いが起こる。継承は天意と人間関係で自然に決まる。だれもよけいなことを言うべきではない」と述べ、弓削皇子を黙らせてしまったというのです。

弓削皇子は、天智の娘・大江皇女の腹に生まれた天武皇子です。しかし大江皇女の母は采女で、母が蘇我氏である持統にくらべれば、格下です。

葛野王は、いうまでもなく、壬申の乱で敗死した大友皇子の忘れ形見です。

従来、この葛野王の発言は、兄弟継承を斥け、直系継承を訴えて、持統女帝を助けたものだとされてきましたが、父系の直系をいうならば、持統の助けにはなるはずもありません。草壁皇子は即位していないのですから、天武の皇子たちは、天武の父系の直系であり、兄弟継承にはあたらないのです。

葛野王の言葉は、母系重視、つまり、持統女帝の直系相承として述べられたものです。なにしろ、葛野王伝の冒頭で、葛野王は、「淡海帝(天智)の孫、大友太子の長子なり」とされながら、さらに「浄御原帝(天武)の嫡孫」と記され、父系では大友皇子の母が采女であったために嫡孫とはされず、母の十市皇女は天武の長女であると同時に、その母も皇族の額田王であったため、嫡子とされているのです。

天武の皇子たちの反感を斥け、わずか15歳の軽皇子の即位を強行することができたのは、祖母の持統が皇女であり、母の阿陪も皇女であったからです。

だとするならば、即位した軽皇子、文武天皇の後宮に、皇女を迎えないということは、ありえないのではないでしょうか。

しかし、正史である続日本紀は、文武の後宮に皇女の名を記していないのです。

これについてはすでに、「かぐや姫幻想」において、天蘇我赤兄大臣の娘を母とする天武皇女・紀皇女が文武の妃であり、抹殺されたのではないか、という梅原氏の説を紹介しました。

万葉歌から類推されたこの説には、頷けるものがあります。蘇我赤兄は、石川麻呂の弟であり、紀皇女の母親は、持統と阿陪の母親と従姉妹にあたるのです。

梅原説の通りに、紀皇女が文武妃であり、奔放な女性であったとするならば、他の皇子の子を孕みながら、文武の子だとするようなことも起こりかねません。そして実際、弓削皇子は、紀皇女に恋歌を贈っています。

そうです。弓削皇子は、天智皇女を母とする天武皇子で、文武帝の即位に、疑念を抱いていたらしいお方です。

大船の泊つる泊まりのたゆたひに

物思ひ痩せぬ 人の児ゆえに

「あなたは他人の妻だから、港でゆれる船のように私は迷い、それでもあきらめられない苦しさに痩せてしまいました」

弓削皇子があきらめられないでいる紀皇女の夫が、文武天皇であったとするならば、たしかにこれは、ためらって当然でしょう。

弓削皇子は、文武3年(699)に、若くして、突然、世を去りました。

万葉集巻二の弓削皇子にささげられた挽歌は、置始東人(おきそめのあづまびと)作となっています。あるいは、皇子に仕えた舎人ででもあったのでしょうか。

そして、その直後に万葉集は、柿本人麿が妻の死を悼んだ「泣血哀慟歌」を載せています。

万葉集巻二の挽歌は、ほぼ年代順に並んでいますので、弓削皇子の死と人麿の妻の死は、かなり近い時期の出来事であったはずです。

人麿は、葉集巻二において、 草壁皇子、明日香皇女、高市皇子と、持統朝に薨去した皇子女によせる挽歌を多く残していますが、弓削皇子の挽歌の直後から、皇子女にではなく、妻や采女などへよせる挽歌のみを載せています。

わけても、先頭に置かれたこの「妻死(みまか)りし後泣血哀慟して作る歌」は力作なのですが、物語的であり、架空の挽歌ではないか、という説もあるのだそうです。

天飛ぶや軽の路は 吾妹子(わぎもこ)が里にしあれば

ねもころに見まく欲しけど 止まず行かば

人目を多み 数多(まね)く行かば 人知りぬべみ

(後略)

長歌ですので、大意のみ記しますと、「軽の路は愛しいあなたの里だったので、あなたに会いにいきたいといつも思っていたけれど、人目が多く、いく度もいくと、きっと二人の仲が知れてしまうだろうと、後で会う機会を待とうと、心の中でのみ恋しく思っていたら、あなたが死んでしまったと、使いの者が来ていう」と歌いはじめて、「軽の市にたたずんで見ても、あなたの声も聞こえず、あなたに似た人も通らないのだけれども、あなたの名を呼んで袖をふってしまった」と結ばれます。

「天飛ぶ」は軽にかかる枕詞。袖をふるのは求愛の表現です。

軽は、飛鳥にあって、藤原京にも隣接し、古来から市が立ったにぎやかな場所です。歌垣が行われていた話もあり、男女の出会いの場として知られていました。

天飛ぶ軽のお嬢子(をとめ) いた泣かば 人知りぬべし

波佐の山の鳩の 下泣きに泣く

天飛ぶ軽嬢子 したたにも 寄り寝てとほれ 軽嬢子ども

実はこの二首は、冒頭で紹介しました軽太子と軽大郎女の悲恋の物語において、軽太子から軽大郎女へ贈る形で使われているのですが、どう見ても、軽の歌垣で、男が女に誘いかけた民謡です。

人麿は、軽の市がそういう場所であること、そして、軽の名を持った皇子の禁断の恋の伝承を踏まえた上で、「軽の乙女」だった恋人を偲んでいるのです。

愛した乙女の突然の死が信じられず、軽の市の人並みに立ちつくして耳をすまし、きっと生きている、会えるはずだと、行きちがう女たちの中に似た顔をさがす人麿。

あまりにも劇的にすぎて、創作か、という現代のかんぐりも、わからないではないのですが、言霊を信じた古代の歌人が、私小説のように、架空の妻の死を歌うことは、ありえないでしょう。

ただ、人麿が死を嘆く妻は、ほんとうに、軽に住んでいたのでしょうか。軽には市があり、たしかに人目は多かったのでしょうけれども、妻の家がそこにあったとすれば、訪ねるのに、人目を気にする必要はないでしょう。

人麿の愛する恋人が突然死んだのは、どうやら、文武天皇、軽皇子の御代なのです。「天飛ぶや軽の路」とは、軽皇子のいる宮中ではなかったでしょうか。

人麿の恋人が、軽皇子の後宮に仕える官女だったとすれば、どうでしょう。後宮でししのび会うのは、人目もあり、なかなか大変だったでしょうし、宿下がりのときくらいしか、会うことはできなかったのではないでしょうか。

万葉集の人麿挽歌は、この泣血哀慟歌のあと、「吉備の津の采女」によせた哀歌となります。

これがまた、不思議なものなのです。

吉備の采女は、人麿にとって、いかに美しいかと「音聞く」、つまり噂に聞いて、「おぼに見し」、遠くわずかに見ただけの縁しかない女であったのですが、「時ならずすぎにし」、死ぬべきときではないのに死んでしまい、他人の自分でさえ、これほどに悲しいのに、采女と肌を重ねた恋人の嘆きはどれほど深いだろう、と歌い上げています。

采女は、宮中にいる官女です。

これまた、文武天皇の御代だとするならば、人麿の恋人も、そして吉備の采女も、つまり女官たちが、思いもかけず、突然、命を落としたというのです。「時ならずすぎにし」は、自殺を思わせます。

さて、続日本紀は、文武帝の後宮には、最初から一人の夫人と二人の妃がいたと、記しています。

夫人は藤原朝臣宮子娘(ふぢはらのあそんみやこのいらつめ)、妃は紀朝臣竃門娘(きのあそんかまどのいらつめ)と石川朝臣刀子娘(いしかはのあそんとねのいらつめ)です。

妃は夫人よりも身分が上なのに、夫人を先にもってきているのはおかしいのですが、さらに奇妙なことがあります。

和銅6年(713)、つまり16年の後、すでに文武が崩御し、文武の母、元明女帝の御代になってからのことなのですが、突然、紀朝臣竃門娘と石川朝臣刀子娘の嬪(ひん)号を剥奪する、という記事が出てくるのです。

天皇の皇妃について、律令の規定では、皇后を頂点として、次は妃で、これは皇女と内親王のみ。

王族、重臣の娘は、位階によって、夫人、嬪と位置づけられています。

文武の在世中については、こういった区別があったかどうか疑問なのですが、続日本紀の最初の記事は、嬪を妃と書き誤ったのだろう、とするのが通説です。

それに対して、やはりこれは妃であり、二人は、まず妃から妃から嬪に身分を落とされ、さらに嬪の称号も剥奪されたのだろう、とする説もあります。

実際、続日本紀には、書いていないことが多すぎるのです。文武の皇子は、藤原宮子夫人が産んだ首皇子(聖武天皇)ただ一人のような書き方なのですが、実は石川刀子妃が、広成、広世という二人の皇子を産んでいたことが、他の資料からわかります。

これを指摘したのは、角田文衛氏で、藤原不比等が、娘の宮子の子を皇位につけるため、石川刀子妃を陥れ、その皇子たちを臣籍に降ろしたのだと、『律令制の展開』において、詳細に分析されました。

まさに、それはその通りであったでしょう。

ただ、そうなってくると、文武崩御の後、文武の母である元明女帝が、なぜ、首皇子と同じく文武の子である石川刀子妃の皇子たちを、ことさらに貶めることを認めたのか、納得し辛くはあります。

結果的に、首皇子はかなり長く生きましたが、元明の夫であった草壁皇子も、子であった文武も、20代で早世しました。となれば、首皇子も早世する可能性は十分にあります。

もちろん、藤原不比等にとっては、首皇子以外の皇子は赤の他人ですが、元明女帝にとっては、三人の皇子は、すべて血のつながった孫なのです。

しかも、藤原宮子の母は賀茂朝臣の娘で、元明女帝と宮子とは、なんの血縁もありませんが、石川刀子は蘇我氏の娘で、元明の母の従兄弟の娘と推測されます。

蘇我の血を引く元明女帝が、蘇我氏の娘の腹に生まれた孫を、藤原氏の娘が産んだ孫のために、臣籍に落とすなどということが、ありえるのでしょうか。

しかし記録は、そんな奇妙なことがあったと、語っているのです。

文武即位の時点に、話をもどして考えてみましょう。

持統上皇も阿陪皇女(元明女帝)も、できることならば皇女に、文武の皇子を産んでもらいたかったはずです。皇女がだめならば、蘇我の娘。

最初に妃に上がったのは石川刀子で、すでに皇子が生まれていたのではなかったでしょうか。

そして次は、皇女のはずです。

妃の一人、紀朝臣竃門娘とは、いったい何者なのでしょうか。

いえ、普通に考えれば、持統朝からの重臣、紀朝臣麻呂の娘か、年の離れた妹か、でしょう。紀氏は、蘇我氏と同祖とされる古来からの名門です。

しかし、皇子が臣籍に落とされるならば、皇女が臣籍に落とされる、ということもありえます。

文武帝の孫にあたる孝謙女帝の時代ですけれども、女帝の異母妹、不破内親王が、女帝を呪ったということで、厨真人厨女(くりやのまひとくりやめ)と名を改めさせられ、庶民に落とされたという事件もあります。

文武朝より前の話でいうならば、おそらくは持統朝に、天武の妃であり、初期万葉の女王であった額田王が、臣籍に落とされていたのではないか、と思われる材料もあります。

奈良の桜井市に、粟原寺の跡があります。その寺の塔の鑪盤が残っていて、銘が刻まれているのですが、銘の主は、粟原寺を創設した中臣大嶋の妻で、比売朝臣額田(ひめのあそんぬかた)です。

王族であった額田王が、朝臣(あそん)と、臣下の名乗りをしているのは不審ですし、第一、銘にある通りに、「中臣大嶋が草壁皇子のために寺をつくり、持統女帝の8年(894)に大嶋が死んだので、引き続き和銅8年(715)まで、額田王が寺の造営に励み、ついに完成した」のだとしますと、このとき額田王は、80をはるかに超えた老齢と推測されます。

当時でも、90、100まで生きる人はもちろんいましたが、非常に希で、通常は50代、60代で生を終えています。80代は、相当な長寿といえます。

しかし、粟原寺のあった桜井市の忍坂の地には、「女帝の夢庭園」で述べましたように、斉明女帝の夫、天智、天武の父である舒明天皇の陵墓があり、すぐそばに、額田王の姉、鏡王女の墓もあります。

忍坂といえば、伝説の禁断の恋の主人公たち、軽太子と軽大郎女の母とされる忍坂大中姫(おしさかのおほなかつひめ)がその名を持ち、母方から近江の息長を引く設定ですが、舒明天皇の祖母は、息長真手王の娘、広姫であり、和風の呼び名が息長足日廣額(おきながたらしひろぬか)です。

そしてどうやら、中臣氏は息長氏と関係が深かった氏族のようで、中臣大嶋は、鎌足の従兄弟の子です。

壬申の乱において、中臣氏は、その多くが大友皇子の側につき、鎌足の従兄弟の一人、中臣金は、左大臣であったため、捕まって処刑され、息子たちも流罪となります。

鎌足の息子である不比等は、当時まだ14歳でしたけれども、子どもの頃は山科の田辺史大隅に預けられていたといわれ、この田辺史氏も、大友皇子の側にあって、処刑者を出した一族です。

不比等の母が、あるいは鏡王女でなかったにしましても、鏡王女は鎌足の正妻であり、興福寺縁起によれば、藤原氏の氏寺である興福寺の前身、山科寺は、鏡王女がつくったものといわれます。

天武朝において、中臣氏再興の中心となったのは、学識すぐれていたらしい中臣大嶋と、まだ10代の不比等を守る鏡王女であったわけでして、そういったつながりの中から、鏡王女の妹である額田王が、中臣大嶋と結ばれることは、ありうることでしょう。

ただ、古来、皇族の娘と臣下の男性の婚姻には制約があり、おそらくは鎌足が王族の種であったため、鏡王女との結婚が可能だったのではないか、とは、「女帝の夢庭園」で考えたことですが、 逆にいうならば、臣下との結婚を理由に、皇族籍をうばわれる、ということも十分にありえるでしょう。

実際、天武紀における額田王に関する扱いは、奇妙なのです。

天武朝の皇妃には序列がつけられ、皇后の持統女帝が最初にきて、次に天智の皇女たちが妃として紹介され、そして重臣の娘たちが夫人。そして、なんの称号もなく、采女たちが並ぶのですが、十市皇女を産んだ額田姫王は、重臣たちの娘より後、采女たちのトップに置かれ、妃でも夫人でもないのです。

こんなところから、額田王采女説が出てくるのでしょうけれども、それはありえません。先に述べましたように、『懐風藻』葛野王伝で、大友皇子と十市皇女の息子、葛野王は、父方では大友皇子が采女の子であったがために嫡子とされず、母方の十市皇女が姫王の腹であったがため、嫡子とされているのです。

たしかに、推古女帝の時世が長く、皇女がほとんどいなくなった皇極、斉明朝にくらべ、日本書紀の編纂期には、天智、天武が多くの皇女をなしたため、代を経た王女の値打ちはさがっていったでしょう。

それにしましても、葛野王が嫡孫であるのが、額田王の血ゆえであるならば、額田王は、重臣の娘たちより、先に置かれてしかるべきでしょう。

しかし、天武紀が書かれた時点において、額田王が臣下の妻となり、皇籍を奪われていたとするならば、妃や夫人の数に入れるのもどうかということになり、過去のことですから、姫王という王族の称号はそのままに、妃の数からははずされたことも頷けます。

額田王が皇籍を奪われた前例があるならば、文武朝か、あるいはその後の元明朝に、紀皇女が不祥事で皇籍を追われ、紀朝臣竃門娘と呼ばれるようになったとも、考えられはしないでしょうか。

もしそうならば、天武の皇女で、ただ一人、正史に死亡記事が見えないことも納得できます。皇籍を奪われるということは、天武の皇女であることを、否定されることなのですから。

天武の皇子にも一人、死亡記事のない皇子がいます。磯城皇子です。

采女腹で、壬申の乱以前に生まれていただろう皇子ですが、続日本記、天平19年(747)の記事に、御方大野の父は皇子であったにもかかわらず「微過に縁て遂に廃退され」、つまり、わずかな罪で皇籍をうばわれた、とあり、この御方大野の父親が、磯城皇子ではなかったか、といわれています。

紀皇女は皇女であったため、石川刀子には皇子が生まれていたため、二人は妃であり、藤原宮子が夫人であったというのが、文武元年(697)の状況であったとします。

その2年後、紀皇女が皇子を出産し、その皇子の父親がだれであるのか、疑問が持たれたのではないでしょうか。

最大の容疑者は、弓削皇子です。万葉歌からすれば、疑われる材料は、あったことになります。

逢い引きの手伝いをしたのは、当然、紀皇女の侍女でしょう。複数の官女たちが責められ、しかし自白は得られず、自殺をしたか責め殺されたか、死者も出ます。

持統上皇も阿陪皇女も、自分たちが選んだ皇族妃の不祥事を、あまり表沙汰にはしたくなかったでしょう。皇族妃の権威にかかわるからです。

しかし、生まれた皇子が種ちがいで、自分たちの曾孫、孫ではないのならば、なんのために苦労して、軽皇子を皇位につけたのか、わからないではありませんか。

弓削皇子は、皇子腹の天武皇子で、皇位継承資格があります。しかも、軽皇子即位に文句をつけようとした前歴を持ち、今度はどうやら、皇族妃を寝取って、自分の子を押しつけようと、しているのかもしれないのです。

許せなかったでしょう。事故に見せかけて、殺したということも、ありうるのではないでしょうか。

これに関していえば、梅原氏が『黄泉の大王』において述べられていた説に引かれます。

氏は、万葉集巻九にある、柿本人麿から弓削皇子への献歌を、挽歌と解釈します。

御食(みけ)向ふ 南淵山の巌には

落(ふ)りしはたれか

削(き)え遺(のこ)りたる

「南淵山の巌で命を落としたのはだれだろうか。弓削皇子、あなたなのだけれども、私は命を落とすことなく生き残った」

と、強引に解釈するのだそうですが、あるいは、以下のような解釈はできないでしょうか。

「南淵山の巌で、弓削皇子、あなたを落としたのはだれだろうか。隠したつもりでいても、消え残っていますよ。ご無念でしょう」と。

弓削皇子の母の大江皇女は、弓削皇子の後を追うように、同じ年に薨去しました。

紀皇女の殺害に反対したのは、あるいは文武天皇であったかもしれません。

紀皇女が、たとえ弓削皇子と関係を持っていたにしましても、生まれた皇子の父親がだれであったかは、だれにも、わからないことなのです。だとすれば、文武天皇の皇子の母である可能性もあります。

おそらく、こちらは皇籍を剥奪し、紀氏に預ける形で、ひそかに流罪にしたか、幽閉したか、ではないのでしょうか。紀皇女の「紀」が、養育氏族名なのか地名なのか、まったくわかりませんが、紀氏となんらかの縁はあったのでしょう。

かなり後世の資料になりますが、『本朝皇胤紹運録』によれば、文武天皇の皇子は、藤原宮子が産んだ首皇子(聖武天皇)と、母親が不明の開成王の二人になっています。

開成王は、「勝尾寺本願」とあって、僧籍に入ったようですが、摂津にある勝尾寺の縁起によれば、神亀4年(727年)、つまり、聖武天皇の時代に、善仲、善算という双子の兄弟が、勝尾山に草庵を構えて修行し、天平神護元年(765)、光仁天皇の皇子である開成皇子が、双子の修行者に出会い、ともに修行したことが。はじまりなのだそうです。

神亀4年(727年)は、藤原宮子の妹、藤原光明子が、聖武天皇の皇子を出産した年で、どういうふうに伝承が混乱したのかはわかりませんが、文武天皇に、仏門に入った皇子がいたという伝承は、あったのではないでしょうか。

「双子の兄弟」をとるならば、 広成、広世という石川刀子の皇子たちの伝説化なのでしょうけれども、開成王にこだわるならば、紀皇女の産んだ皇子の伝説化、という見方もありではないか、と、つい想像がひろがります。

石川刀子の皇子たちは、いつ皇籍を奪われたのでしょうか。紀皇女と同じときに、石川刀子も陥れられたのでしょうか。

どうも、それはありえないことのようです。

弓削皇子が薨去した年、まだ、藤原宮子は皇子を産んでいません。

弓削皇子を葬り、紀皇女から皇籍を奪った主体は、持統上皇でしょうけれども、藤原不比等と、その妻の県犬養三千代(あがたいぬかいのみちよ)が、それを手伝った可能性は高いでしょう。

県犬養三千代は、壬申の乱で、大海人皇子に味方した王族、美努王(みののおおきみ)の妻です。天武朝から、高級女官として宮中にあり、持統女帝の信頼を得ていました。文武の乳母であったともいわれ、文武朝においては、最高位の女官として、後宮を取り仕切っていたようなのです。

この当時、夫の美努王は太宰府に赴任していて、留守中に、不比等と結ばれて、後妻におさまります。

不比等と三千代の一人娘で、後に聖武天皇(首皇子)の皇后となる藤原光明子が、弓削皇子の死の2年後に誕生しますので、ちょうど、紀皇女と弓削皇子の事件で協力し、より深い関係ができたのかもしれません。

しかし、藤原宮子が首皇子を産むのも、光明子が生まれたのと同じ年なので、不比等と三千代が、まだ生まれていない首皇子のために、主体となって、他の妃や皇子を陥れるとは、ちょっと考えられないのです。

ただ、皇族妃に皇子が産まれてしまえば、宮子にはまったく望みがなくなりますので、紀皇女のスキャンダルと持統女帝の怒りが事実だったとして、後宮における監視に三千代が、弓削皇子の抹殺に不比等が、当然、手を貸したものと思われます。

石川刀子と、その皇子たちの追い落としは、やはり続日本紀の記録通り、持統が崩御し、文武天皇も世を去った後に、行われたものでしょう。

ところで、宮子は海人の娘でありえるのでしょうか。

梅原氏の説を簡略にまとめると、以下のようになります。

宮子は、紀伊の卑しい海人の娘だったが、美しさが評判になり、紀伊に縁の深い紀朝臣麻呂が、その評判を聞き、娘が入内するので侍女にしようと、藤原京に連れ帰る。ところが文武天皇は、紀朝臣の娘には目もくれず、美しい侍女に手を着けて皇子が産まれ、それに目をつけた不比等が、利用しようと、宮子を養女にもらいうける。

と、まあ、こんな感じなのですが、宮子が養女だったという根拠は、梅原氏によれば、宮子と光明子に対する不比等の扱いが、あまりにもちがいすぎるから、というのです。

しかし、それは当然ではないでしょうか。

宮子は、首皇子を産んでから、精神を患い、閉じこもって、息子の首皇子にさえ、30数年間会おうとしなかったというのです。重度の鬱病ででもあったのでしょうか。これでは、現代でも禁治産者です。

さらに、光明子は皇后になれたのに、宮子は海人の娘だったから皇后になれなかったというのですが、これは、光明子が皇后になれた方が、異例なのです。

いえ、不比等は光明子の立后を見ないで死にますが、その立后は、不比等の息子たちの策動で、皇族の中心にあった長屋王を殺し、はじめて実現したことで、しかも、臣下から皇后に立った例として、何百年も前の伝説の皇后を引き出すしかなかったのです。

皇后は皇族から、という伝統は長く続いていて、蘇我氏でさえも、娘を皇后に立てることはできなかたのです。

その至難の技を、光明子ならば、と不比等も期待をかけていたわけですし、ほとんどの財産を光明子にゆずって、当然だったでしょう。

また、宮子一人が皇子を産んだのならばまだしも、石川刀子の皇子が、すでにいます。

地方豪族の娘である采女の皇子でさえ、皇位継承者とは認めがたいということで、当時の皇統は成り立っていました。誇り高い皇族妃であった持統上皇や阿陪皇女が、たとえ海人の娘が文徳天皇の皇子を産んだにしても、石川氏腹の皇子を差し置いての皇位継承など、認めるわけがありませんし、血の絆のない皇子など、不比等にとっても、意味があるわけもないのです。

むしろ、ここで首をかしげたくなるのは、やはり、石川刀子の皇子たちの臣籍降下でしょう。

藤原宮子が首皇子を産んだ翌年、持統上皇が58歳で生涯を閉じました。

壬申の乱のときには、28歳。

もたらされた異母兄弟・大友皇子の首を見つめ、勝利の美酒に酔ったのは、束の間だったでしょう。

いえ、夫の側にただ一人の妃として従っていた、壬申の戦いの最中こそ、持統女帝にとっては、生涯でもっとも甘美な時であったのではないでしょうか。

天武天皇となった大海人皇子の後宮には、新たに、若く高貴な妃たちがひしめくこととなりました。

露骨な言い方ですが、古代において、性事は政治です。

天武天皇にとって、同母の兄であった天智天皇は、超えることのできない正統な皇位継承者として、常に頭上にのしかかってくる存在だったのです。

母、斉明女帝の配慮により、その同母兄の皇女二人に皇子を産ませたことは、天武が皇位継承を主張する、大きな助けとなりました。

だとするならば、残された兄の皇女たちも、できるかぎり、手に入れておかなければなりません。

新田部皇女と大江皇女は、壬申の乱の後に、天武の妃となったと思われます。弓削皇子は、こうして、大江皇女が産んだわけだったのです。

また壬申の乱では、天智朝の多くの重臣が、大友皇子の側についていました。

しかし、重臣を出している機内の有力氏族も、一族挙げて敵にまわったわけでもなかったわけですし、厳罰は恨みを買います。

処刑は8人でしたが、そのうちの7人までが戦闘指揮者であり、近江朝廷(大友皇子側)の重臣で、斬殺の刑を受けたのは、右大臣だった中臣金一人でした。

左大臣の蘇我赤兄とその息子たちは流罪。乱戦の中で自害した蘇我果安の息子たちも流罪。重臣の処罰は、それだけです。

中臣氏と蘇我氏とのこの処置の差は、母系が蘇我であった持統皇后の配慮であったかもしれません。持統にとって、自らの母の家族は父に殺されてしまっていて、母の叔父たちと従兄弟たちでしかないのですが、それでも、母の血につながる名門蘇我氏の悲運は、見過ごせないものであったでしょう。

したがって、夫である天武が、蘇我赤兄の娘を後宮に引き取ったことは、持統にとっても、まだ、許容範囲であったかもしれません。蘇我氏である上に、父も兄弟も流罪で勢力を失っていますから、たとえ皇子が産まれても、息子・草壁皇子の競争相手とはなりえません。紀皇女は、この赤兄の娘の腹でした。

持統皇后にとって、もっとも許しがたい存在だったのは、鎌足の娘たちではなかったでしょうか。

鎌足が世を去ったのは、壬申の乱の3年前ですが、鎌足は長女を大友皇子の妃にしていた形跡があります。『本朝皇胤紹運録』には、大友皇子の娘の母として「大織冠女・耳面刀自分(みみものとじ)」とあるのです。この伝承が不確かなものであるにしましても、大友皇子の正妻・十市皇女の母である額田王は、鎌足の正妻、鏡王女の妹です。

天武天皇にとってみれば、近江朝の旗頭となった十市皇女は、自分の血をわけた娘であり、自分の血ゆえに尊貴とされていたわけですから、娘の悲運に責任を感じこそすれ、憎むわけがありません。

しかし、持統皇后にしてみれば、十市皇女は他人に等しく、それどころか憎むべき競争相手の娘なのです。

鎌足の未亡人、鏡王女は、壬申の乱当時、まだ14歳だった不比等をかかえ、夫の築いたものを守ろうと奮闘します。

鎌足が残した娘二人、氷上娘(ひかみのいらつめ)、五百重娘(いほへのいらつめ)を天武天皇の後宮に入れ、氷上娘は但馬皇女を、五百重娘は新田部皇子を産むことになるのですが、おそらく氷上娘は、鏡王女が実の母ではなかったでしょうか。

その氷上娘について、日本書紀は、天武11年(682)に異例の記事を載せています。「氷上夫人、宮中に薨せましぬ」というのです。病ならば実家に下がるのが通常で、宮中で妃や夫人が死ぬということは、よほどの異常事態です。

事情をうかがえるのは、ただ一首、氷上娘が残した万葉歌です。

朝夕(あさよひ)に 音(ね)のみし泣けば

焼き太刀の利心(とごろこ)も我(あれ)は思ひかねつも

この歌は通常、「朝も夕も泣いてばかりいるので、気をしっかり持つことなどできません」と解されています。

氷上夫人は、宮中において、なにをそんなに嘆いたのでしょうか。あるいは「焼き太刀の利心」は、「焼き太刀のように鋭く突きささってくる心」、つまり氷上夫人の心ではなく、夫人に突きつけられただれかの心であり、それを夫人は「思ひかねつも」なのだとは、解せないでしょうか。

氷上夫人が薨じた翌年、傷心のあまりでしょうか、母の鏡王女も世を去ります。そのとき、天武天皇は、鏡王女の家にまで出向いて、見舞っています。身に近い王族であり、鎌足の妻であったといっても、王女や臣下の妻の臨終に、天皇がその家を訪れて見舞うというのも、異例です。

前年の氷上夫人の死は、天武天皇にとっても、痛恨の事態であり、鏡王女に詫びる必要があったのではないでしょうか。

氷上夫人の悲劇ゆえでしょう。妹の五百重夫人は、大原の里、鎌足のものだった藤原邸に下がり、再び宮中には、足を踏み入れなかったようで、藤原邸に居ながらにしての天武天皇との歌のやりとりが残されています。

後に五百重夫人は、異母兄の不比等の息子を産みますが、夫人といっても、実家に居続けたことから、そうなったのでしょう。

実は、氷上夫人の死の4年前、すでに十市皇女が、宮中で奇妙な急死を遂げていました。

天武天皇が、斎宮に出かけようとして、準備もととのった矢先です。突然、十市皇女が病に倒れて宮中で薨じ、御幸は中止となりました。皇女が死に瀕していたのならば、天皇が出かける準備をすることはなかったでしょう。本当に、病だったのでしょうか。

万葉集には、十市皇女によせる高市皇子の挽歌が残っています。

三諸(みもろ)の神の神杉

夢にだに見むとすれども

寝ねぬ夜ぞ多き

十市皇女が急逝したとき、出かけるはずだった斎宮とは、三輪にある斎宮だったのでしょうか。それとも、高市皇子は、三輪において、十市皇女となにか思い出があったのでしょうか。

「三輪山の神が宿るあの杉のように、せめて夢にだけでもあなたを見ようとするのだけれども、あまりにも急にあなたが逝ってしまった悲しみに、眠れない夜が続いています」

高市皇子は、異母姉の十市皇女を、愛していたのでしょう。そして、十市皇女が高市皇子の妃として第2の人生を歩むことに、天武天皇も額田王も、喜んで賛成したでしょう。高市皇子は、采女腹であるので皇位を継ぐ望みはありませんが、天武の長男であり、壬申の乱では人望を集め、重きをなしている皇子なのです。

しかし持統皇后にとっては、悪夢の再来です。

十市皇女が高市皇子の息子を産めば、状況次第で、その子が皇位継承候補となる可能性は十分にあります。味方につけようと思っていた高市皇子に、またしても額田王の娘が嫁ぐことは、どうしても許せなかったでしょう。

阿陪皇女が、草壁皇子の妃となり、長女の氷高皇女を産むのは、天武9年(680)です。

一方、阿陪皇女の同母姉、御名部皇女が高市皇子に嫁いだのは、それより後だったとみえ、長男の長屋王の生年は天武13年(684)です。

十市皇女の死を不自然に感じるのは、考えすぎでしょうか。

十市皇女も氷上夫人も、「赤穂」に葬られたとあります。赤穂がどこであるかについては、いろいろな説があるようですが、忍坂の赤尾説をとりたいところです。

忍坂には鏡王女が眠り、額田王の粟原寺もあり、おそらくは額田王も、眠っているでしょうから。

十市皇女の死の後、鏡王女も、持統皇后に近づく手を打たなかったわけではありませんでした。

息子の不比等を、蘇我の娘と結婚させたのです。持統皇后や阿陪皇女にとっては、母方の従姉妹にあたる石川娼子です。長男の武智麻呂が、天武9年(680)に生まれていますので、天武7、8年ころのことと考えてもいいのではないでしょうか。

ただ、これは、持統皇后に対しては、裏目に出る結果を引き起こしたかもしれません。

「かぐや姫幻想」で述べましたように、持統皇后にとって、愛息・草壁皇子の最大の競争相手は、亡き姉・大田皇女の息子、大津皇子でした。

その大津皇子と草壁皇子が、石川氏の一人の女性をはさんで、三角関係にあったととれる万葉歌が、残っているのです。

あしひきの 山のしづくに妹待つと

我立ち濡れぬ山のしづくに

(大津皇子)

吾(あ)を待つと 君が濡れけむ

あしひきの山のしづくにならましものを

(石川郎女)

「恋しいおまえを待とうとたたずんで、山のしづくに濡れてしまったよ」

「まあ、あなたが濡れてしまったというその山のしづくに、なりとうございましたわ」

大津皇子と石川郎女のこのやりとりは、あきらかに恋人たちのものです。

しかし、どうやらこれは、しのんだ恋であったらしいということが、続く大津皇子の歌の説明でわかります。

大船の津守(つもり)が占(うら)に告(の)らむとは

まさしに知りて 我が二人寝し

「津守の占いで知れてしまおうとは十分承知の上で、二人は寝たんだよ」

津守氏は、朝廷の占い氏です。

大津皇子がひそかに石川郎女と寝たとき、朝廷の占い氏がそれを暴露し、皇子はひらきなおって、この歌を作ったというのです。

そして、その直後に、草壁皇子の歌が続きます。

大名児(おほなこ)を

彼方(をちかた)野辺に苅る萱(かや)の

束の間(あひだ)も我忘れめや

「大名児よ、束の間もおまえを忘れることができないでいるよ」

大名児は「石川女郎」の名前であると説明されていて、郎女と女郎と、語順のちがいはあるのですが、どちらも読みは「いらつめ」です。大津皇子が寝た石川郎女と、同一人物と見て、まちがいないでしょう。

石川郎女、大名児は、草壁皇子の妃として、持統皇后が宮中に迎えた女性であったのではないでしょうか。そうであったならば、大名児は、不比等の妻となった娼子の姉妹である可能性が高いでしょう。

その大名児を、大津皇子が寝取ったとなれば、これは、持統皇后の神経を逆撫でする事件だったでしょう。

しかし、天武天皇にしてみれば、大津皇子も血をわけた息子であり、しかも、非常にすぐれた息子だったのですから、「女が大津の方を選んだのであれば、それはそれでけっこうなことではないか」くらいのところではなかったでしょうか。

持統皇后と草壁皇子に近づいたのは、中臣大嶋だったのではないかと思われます。

実際、天武朝においては、天武天皇の意向がなにより重大ですから、鏡王女の奮闘は、中臣氏再興への大きな力となったでしょうけれども、持統皇后にとっては気に障ることですので、そのぶん、表の政治の舞台においては、大嶋が上手く立ち回り、不比等へバトンタッチしたのではなかったでしょうか。

天武崩御の後、大津皇子謀反事件には、中臣朝臣臣麻呂(なかとみのあそみおみまろ)の名が見えますが、罰せられていないところからして、あるいは、陥れる側にいたのではないか、とも思われます。

中臣大嶋は、草壁皇子のために寺をつくり、しかしおそらく、額田王から皇籍を奪ったのは、持統女帝です。

紀皇女に恋をして命を落とした弓削皇子は、年老いた額田王に歌を贈っています。

古(いにしへ)に 恋ふる鳥かも

弓絃葉(ゆづるは)の御井(みゐ)の上より鳴き渡りゆく

(弓削皇子)

古に恋ふらむ鳥は霍公鳥(ほととぎす)

けだしや鳴きし我が思へるごと

(額田王)

「昔を慕う鳥でしょうか。弓絃葉の御井の上を啼きながら飛んでいくのは」

「昔を慕う鳥はほととぎすでしょう。私と同じように、血を吐く思いで啼いているのでしょうね」ホトトギスには、中国古代の故事があります。

はるかな昔、蜀の望王は、臣下の妻に恋をして盗んだため、その臣下に位を譲り、隠棲するしかなくなってしまう。望帝は死に、その魂がホトトギスとなった。月日が流れて蜀は滅び、そのときホトトギスは血を吐くほどに啼いたので、口の中が赤くなった、というのです。

老いた額田王は、年若い皇子の紀皇女への恋を知っていて、忠告しているのではないでしょうか。

「あなたは人妻に苦しい恋をして、しかもその夫の皇位軽傷に、いまなお異議をもっておいでなのですよね? ホトトギスとなった蜀の望帝のように。お気持ちはよくわかります。昔の私と同じに、血を吐く思いでおられるのですよね? でもね、それはほんとうに危険なことなのですよ」と。

弓削皇子の母、大江皇女は、十市皇女や氷上夫人の悲劇を、同じ宮中で、同じように持統皇后に疎まれる立場で、身につまされながら見ていた人です。

弓削皇子は、父・天武と額田王の美しい歌のやりとりとともに、十市皇女の母としての額田王の悲劇も、母から聞かされていたでしょう。

万葉集巻第二は、大津皇子と石川郎女、草壁皇子の歌の直後に、なにげなく弓削皇子と額田王のやりとりを載せていて、次に但馬皇女と穂積皇子、舎人皇子と舎人娘子と、どちらも悲恋ととれる恋歌のやりとりを置いて、弓削皇子の紀皇女によせる絶唱へと続きます。

額田王は、諦念の中で、悲劇がくり返されるのを、見届けるしかなかったのでしょう。

ちなみに、このあたりの万葉歌の主人公は、すべて天武の皇子女で、但馬皇女は氷上夫人の忘れ形見、穂積皇子は紀皇女の同母兄、舎人皇子は新田部皇女腹です。

斉明女帝や県犬養三千代、鏡王女や額田王、五百重夫人がそうであったように、古代において、皇族妃、皇族妃といえども再婚は自由でしたし、人妻との関係も、表立って糾弾されるものではありませんでした。ただ、政治的な状況如何で、それは悲恋となりえました。

皇子、皇女たちの恋は、皇位継承資格にからみますので、そのまま政治的な意味を持ち、陥れられる材料ともなり、劇的な恋歌が紡がれることとなったのですが、万葉集はそれを並べるだけで、正史では語られなかった血の相克を、浮き彫りにしています。

但馬皇女と穂積皇子の恋にしても、紀皇女と弓削皇子の恋と時期が重なっているらしいところからすれば、文武後宮との関連も疑われます。

万葉集の詞書きによれば、但馬皇女は高市皇子の宮にいたそうです。

鏡王女の死後、藤原家をささえたのは大嶋であり、額田王です。皇女の養育にあたったのは額田王だったでしょうけれども、草壁皇子に近づいていた大嶋は、皇子の忘れ形見、軽皇子(文武天皇)の妃とすることを、まず考えていたでしょう。

娘を後宮に入れ、その腹の皇女を次代の天皇の皇后とする。これが、かつて蘇我氏が権力を手中におさめたやり方で、皇族でなければ皇后にはなれませんので、鎌足の意志を継いだ鏡王女、それをまた受け継いだ大嶋、そして不比等が、但馬皇女に期待をかけるのは当然でしょう。

十市皇女の異母姉妹であり、母方でも血のつながった但馬皇女は、亡き十市皇女の面影を宿していたでしょうから、高市皇子の所望があったとも考えられます。この場合、額田王は、高市皇子に預けることを望んだのではないでしょうか。

但馬皇女が嫁ぐ年頃となったのは、持統朝でしょう。持統女帝は、果たしてどちらを望んだでしょうか?

氷上夫人の娘を、自分の大切な孫の嫁にして、未来の皇后には、したくなかったのではないでしょうか。

持統は、十市皇女が高市皇子の妃になることをはばみ、蘇我の縁につながる阿陪皇女の姉、御名部皇女を入れましたが、すでに長屋王と鈴鹿王を儲け、正室としての御名部皇女の立場は安定していますので、若い但馬皇女が高市の王子を産んだところで、皇位継承の序列は下がります。

今回、持統女帝は、高市皇子の望みに、肩入れしたはずです。

しかし但馬皇女は、高市皇子にとっては、異母妹とはいえ、娘にしてもいいほどに年が離れていて、昔なじみの額田王に頼まれたならば、娘のように扱い、あるいは軽太子(文武天皇)の妃にしてもいいと、考えていたのではないでしょうか。

一方で持統女帝は、母方から蘇我の血を引く紀皇女を妃にと、考えていたとします。当然まず、蘇我赤兄の娘である紀皇女の母に、話を持ちかけるでしょう。競争相手として、但馬皇女の名前があがっていることも、なにげなく告げたとします。

実際、皇女で軽皇子の妃になれるほど若かったのは、紀皇女と同母妹の田形皇女、そして但馬皇女の三人のみです。

蘇我赤兄一家は、先に述べましたように、壬申の乱で流罪となっていて、赤兄の娘を母とする穂積皇子、紀皇女、田形皇女には、母方の後ろ盾がありません。それを、皇太子の妃に迎えてくれるというのですから、喜んだことでしょう。

持統女帝が、同じように母の一家を失いながら、斉明女帝の配慮で天武妃となり、いまは女帝となっていることも、赤兄の娘と、そして穂積皇子の脳裏には、浮かんだのではないでしょうか。

穂積皇子は、持統女帝の意を受け、但馬皇女に恋をしかけたのではないかと、思われてなりません。万葉集に、但馬皇女の恋歌のみが残り、穂積皇子の恋歌が残らなかったのは、意図的に恋をしかけた穂積皇子の用心でしょう。

但馬皇女の歌は、絶唱です。

秋の田の 穂向きのよれる片寄りに

君によりなな 言痛(こちた)かりとも

おくれ居て 恋ひつつあらずは 追ひしかむ

道の隈廻(くまみ)に 標(しめ)結へ我が背(せ)

人言(ひとごと)を しげみ言痛(こちた)み

己(おの)が世に いまだ渡らぬ朝川渡る

「秋の田の穂が一方によっているように、ただひたすら、あなたのそばに寄りそいたいのです。世間の噂が冷たくとも」

「後に残って恋慕っているよりも、あなたを追ってゆきたいのです。道しるべを結っておいてくださいね、愛しい方」

「人の噂があまりにひどいので、生まれて初めて、早朝に川を渡って、あなたのもとから帰りました」

あるいは、但馬皇女の方も、意図して恋にのめりこんでいたかもしれません。

氷上夫人の娘で、おそらくは額田王の養育を受けたのです。持統女帝が君臨する後宮の恐ろしさは、伝え聞いていたでしょう。

そんなところで、壮絶な戦いに加わるよりは、普通の恋をして、のびのびと生きたいと。

初期万葉の女王、額田王の歌の息吹は、姪の子である但馬皇女に、見事に受け継がれました。

穂積皇子は目的を果たし、同母妹の紀皇女が、軽太子の妃となったのでしょう。

たしかに、紀皇女は奔放だったかもしれませんし、弓削皇子が紀皇女を慕っていたのは、事実でした。

しかし、弓削皇子の思いがかなっていたのだという証拠は、ありません。紀皇女は陥れられのであり、それは、大嶋の残したものを受け継いで、藤原氏を背負って立った不比等の、復讐だった可能性もあります。

但馬皇女は、文武天皇が若くして崩御した2年後、和銅元年(708)に世を去りました。30そこそこの年齢であったのではないかと思われます。

降る雪は あはにな降りそ

吉隠(よなばり)の 猪養(ゐかひ)の岡の寒からまくに

「雪よ、そんなに降らないでおくれ。猪養の岡に眠るあのひとが寒いだろうから」

穂積皇子が但馬皇女によせた挽歌です。

ひたむきな但馬皇女を、穂積皇子も、愛しく思うようになっていたのでしょう。

それにしても、持統女帝の厭った但馬皇女を妻とすることはためらわれたでしょうし、いえ、それよりも不比等が、拒んだ可能性もあります。

同母妹は、結局、陥れられてて皇籍を失いました。但馬皇女の早世を、穂積皇子は複雑な思いで悼んだのでしょう。

しかし、額田王の歌才を受け継いだ但馬皇女が、穂積皇子と激しい恋をして、その穂積皇子が、後年、後期万葉の華とされる大伴坂上郎女を妻に迎えるのは、なんとも不思議な縁です。

持統女帝は、藤原不比等の政治手腕は買っていたでしょうけれども、終生、信頼はよせていなかったように思えます。

額田王の夫、中臣大嶋、いえ、天武朝末期から藤原朝臣大嶋となったのですが、彼は、壬申の乱で斬刑となった中臣金の弟、許米(こめ)の子で、不比等の又従兄弟です。

神田秀夫氏は『初期万葉の女王たち』において、藤原大嶋は、鎌足の長男・定慧とともに孝徳朝に唐へ渡った留学僧、中臣安達と同一人物ではないか、とされています。

これは、あたっているのではないでしょうか。日本書紀によれば、安達は許米の子とされていて、一方、中臣氏系図には、許米の子に安達の名はなく、大嶋のみなのです。

許米の父は糠手古(ぬかてこ)で、「女帝の夢庭園」で記しましたように、中臣氏系図は、糠手古の娘、許米の姉妹として、小手子をあげています。おそらくは、中臣糠手古の姉妹が大伴氏に嫁ぎ、崇峻妃小手子の母となったのでは、と推察しましたが、あるいは、そういった関係から、中臣糠手古の娘が、大伴氏の養女となって崇峻妃にあがったのかもしれませんし、鎌足の母も大伴氏の娘であることからして、許米と鎌足は、親しい従兄弟であったと思われます。

孝徳の子ではないかといわれる鎌足の長男、定慧の学友として、許米の息子は出家して、遣唐使船に乗り込んだのでしょうけれども、『藤原氏家伝』によれば、定慧の帰国は天智4年(665)で、定慧はその年のうちに、殺されてしまったといわれます。

おそらくは、定慧とともに帰国したと思われる安達は、そのまま僧籍にあって、壬申の乱にまきこまれることがなかったのではないでしょうか。

大嶋が、初めて日本書紀に姿を現すのは、天武10年、「帝紀及び上古諸事の記定」、つまり、日本書紀の元となった史書の編纂記述を命じられた、という記事です。

唐帰りで学識深かった安達は、天武朝において、鏡王女に懇願されて還俗し、藤原大嶋となって額田王と結ばれ、年少の不比等を盛り立てるために、助力したのではなかったでしょうか。持統皇后が、額田王の夫である大嶋を草壁皇子に近づけたのも、唐留学の学識を買って、教師の一人として迎えたのだとすれば頷けます。

天平勝宝8年(756)、聖武(首皇子)上皇が崩御し、その遺品が東大寺に収められます。その一つであった黒作懸佩刀の来歴が、東大寺献物帳にあるそうなのですが、「草壁皇子愛用の太刀を不比等が賜り、文武天皇即位の時に献上し、天皇崩御に際して再び不比等が賜り、不比等が没する時に聖武天皇(首皇子)に献上したもの」というその内容から、不比等が持統女帝と一体になり、草壁、文武、聖武という持統直系の皇子たちの皇位継承を保証したかのように語られます。

しかし、それは、遺品を東大寺に収めた藤原氏初の皇后、光明子の創作のようなものでは、なかったでしょうか。

草壁皇子愛用の太刀を大嶋が賜り、それを不比等が譲り受けていて、文武に献上していた、ということは、ありえるでしょう。文武天皇崩御のとき、まだ幼かった藤原宮子腹の首皇子は、不比等の元で養われていた可能性が高いですし、父草壁と藤原氏にゆかりの太刀を、文武が藤原氏腹の幼い息子に譲るため、外祖父である不比等に預けた、ということもまた、十分にありえます。

しかしその伝授は、けっして皇位を保証するものではないですし、そもそも黒作懸佩刀を賜ったのは、草壁皇子に近しかった大嶋であったはずです。

文武即位前後の不比等にとって、計算ちがいだったのは、但馬皇女が持ち駒とならなかったことと、石川娼子の腹に、娘をつくることができなかったことでしょう。

年齢と母の身分からして、唯一、後宮に入れることが可能だった娘が、賀茂朝臣の娘に生ませた宮子だったのでしょうけれども、宮子はあまり、後宮に向いた性格ではなかったように思えます。

重臣の娘にとって、後宮の一員になるということは、一族繁栄のための戦いに参加するということです。

皇女が女帝となった時代ですから、皇女たちも皇子たちと同じように漢籍を学び、政治のなんたるかを察知し、自らの生存をかけて、戦わなければなりません。その皇女たちと並んで、重臣の娘たちもまた、戦いの中にあり、氷上夫人のような悲劇を招くこともあります。

氷上夫人がそうであったように、宮子夫人の文武後宮での立場は、居心地のいいものではなかったでしょう。

たしかに、父・不比等の後妻におさまりかかっていた犬養三千代は、後宮にいました。三千代は不比等のために、宮子を守りはしたでしょうけれども、血はつながっていません。後宮を取り仕切って、その頂点に立とうとしていた三千代にとって、小娘のやわな心情など、考慮の外だったでしょう。

奔放な紀皇女と、皇子のいる石川刀子。

三千代は、持統上皇や阿陪皇女の機嫌を損ねることなく、なんとか二人の妃を追い落とそうと腐心していたでしょうし、だとすれば、二人の妃の側からの怨嗟は、宮子に集中したでしょう。

そして宮子出産の2年前には、おそらく、紀皇女をめぐって、でしょう。女官たちに死者が続出するような恐怖が、後宮に満ちたはずです。

しかし、それにしましても、首皇子出産以降、30数年間も、宮子が、肝心の実の息子にさえ会おうとせず、閉じこもり続けたというのは異様です。

宮子が初めて生みの息子、聖武天皇に対面したのは、天平9年(737)、藤原四兄弟、つまり宮子の異母兄弟全員が、天然痘で世を去ったその年です。すでに不比等も三千代も世を去っていましたし、あるいは宮子は、肉親によって閉じこめられていたのではないか、という気がします。

話をもどしましょう。

大宝元年(701)に藤原宮子は首皇子を出産し、この翌年の暮れに、持統上皇は崩御します。

石川刀子にも皇子がありました。

文武天皇は、まだ二十歳そこそこの若さです。まさかこの時、あと数年で文武が崩御するとは、だれも思わなかったでしょう。

持統上皇は、紀皇女の事件の後、皇族妃をまったく考えなかったのでしょうか。

たしかに、年齢からして文武帝にふさわしい皇女は、もう、紀皇女の同母妹、田形皇女しかいません。事件を引き起こした紀皇女の同母妹というのも、考えものではあったでしょう。

しかし、皇族でなければ皇后に立てないという原則がある以上、皇族妃を迎えなければ、文武天皇は皇后を持たないで終わってしまいますし、皇族妃の子ではない皇子たちへの皇位継承も、不確かな要素が多すぎます。

持統上皇の生涯は、ただ一人の息子、草壁皇子の血筋の皇位継承に終始したわけですし、その継続が不確かなまま、世を去るでしょうか。

文武天皇の同母妹、吉備内親王を、高市皇子と御名部皇女の長男、長屋王に嫁がせるという手は打ちました。「内親王」と書きましたが、しかし実のところ、草壁皇子の娘である吉備内親王は、皇孫女にすぎませんし、この皇女がこれから産むだろう皇子たちへ、皇位がゆく可能性は、この時点では、皆無に近かったのです。

そして、その吉備内親王と文武天皇の同母姉、氷高皇女(元正女帝)を、なぜ独身のまま置いておいたのか、という疑問もわいてきます。これもこの時点では、独身の皇孫女が皇位を継承するなどとは、考えられないことでした。

ここから先は、まったく根拠のない想像なのですが、どうしても、文武天皇の呼び名、軽太子(かるのみこ)が、頭にひっかかってなりません。

元正女帝の時代に完成した日本書紀。

罪有らむことを畏れて黙(もだ)あり。

然るに感(め)でたまふ情(みこころ)、既に盛(さかり)に して、ほとほどに死するに至りまさんとす。

「死んでしまいたいほどに同母妹を愛しく思った」という、この軽太子の描写が、だれか、もっと近い時代の皇子をモデルに記されたのではないかと、冒頭に書きました。

その候補の一人は、すでに挙げています。

中大兄皇子です。

中大兄皇子が、同母妹の間人皇女に生ませた皇子が、記録では、持統上皇の同母の弟となっている健皇子ではなかったか、というくだりを、覚えておられるでしょうか。

この推測があたっていたとすれば、持統上皇が、自分の同母弟とされた健皇子のほんとうの母を、知らないままでいるはずはありません。

天智天皇(中大兄皇子)は、正統な世継ぎの皇子に恵まれませんでした。唯一、そうなりえた健皇子の夭折が、壬申の乱を招いたといえるかもしれないのです。

紀皇女の事件の後、自らの血脈に執拗にこだわり続けた持統上皇は、より純粋に血統を保つことを、考えはしなかったでしょうか。

そして、幼くして父を亡くした氷高皇女は、同母弟の軽太子を、かけがえのない父の形見として、深く愛していたのではないでしょうか。

その無償の愛は、軽太子にも心地のよいものであったでしょうし、やがて思春期となり、妃を迎えた後に、その情愛が恋に変わるということも、ありえるでしょう。

ここにおもほさく、徒(いたずら)に空しく死なむよりは、刑(つみ)有りといふとも、何ぞ忍(しの)ぶること得むとおもほす。

いえ、罪どころか、文武天皇は、祖母・持統上皇の公認のもとに、同母姉と肌をまじえたのではなかったでしょうか。

再び、柿本人麿の「泣血哀慟歌」が思い浮かびます。「天飛ぶや軽の路」と、人麿は歌い始めました。軽太子と軽大郎女の禁断の恋の伝承は、歌いながら舞う舞踏劇として完成された、有名なものであったでしょう。

「軽の路」は、軽太子(文武天皇)の後宮を指すと同時に、禁断の恋を暗示していたとするのは、深読みのしすぎでしょうか。

軽太子と軽大郎女の禁断の恋の伝承には、別のヴァリエーションがあったのではないかと、ふと思うのです。

日本書紀において、応神天皇の五代の孫だという継体天皇の系譜は、詳しく記されていないのですが、上宮記逸文によれば、軽太子と軽大郎女の母、允恭天皇の皇后とされる忍坂大中姫の兄弟、意富富杼王(オホホドノミコ)の子孫です。

例えばの話なのですが、軽太子と軽大郎女の息子が母の実家に引き取られ、その子の子孫が王朝の断絶を救う、といった伝承も、あったのではないでしょうか。

兄妹の禁断のまじわりの結果生まれた息子が王家を再興する、という伝承は、北欧神話でも見ることができて、かなり普遍的なものです。

つまり、同母兄妹の禁断の恋は、不吉であると同時に、皇統の危機を救う場合もありうるという観念が、伝承されていたのではないでしょうか。

そして、おそらく、持統上皇個人にとっては、皇統の危機だったのです。

紀皇女の事件において、持統上皇の藤原不比等への認識は、激変したでしょう。しかもその不比等が、信頼してきた犬養三千代と結ばれているとなれば、敵にまわすのは愚策です。

そして、残念なことではあったでしょうけれども、かつての名門蘇我氏は没落してしまい、もはやなんの力にもなりません。

と、するならば、です。

文武天皇と氷高皇女。

二人の愛孫に皇子が生まれた場合、藤原宮子夫人の子とすれば、不比等と三千代は全力をあげてその皇子を守り、皇位を継げるよう働いてくれるでしょう。禁断の関係は、表沙汰にはできないのですから、宮子夫人の実子であることと、実質的にはなにも変わりはしないのです。

藤原宮子は、実は皇子に恵まれなかったのではないでしょうか。そうであれば、三千代がもたらした持統上皇の提案は、不比等にとって、この上ないものだったでしょう。

氷高皇女の皇子が宮子の皇子となるならば、文武天皇が他にどんな女の腹に皇子をつくろうとも、競争相手とはなりえないでしょう。

そして、持統上皇亡き後も、阿陪皇女と氷高皇女は、表向きは宮子の腹である皇子を皇位につけるために、全力を尽くしてくれるでしょう。

紀皇女の事件から二年の後、持統上皇の思惑通りに首皇子(聖武天皇)は誕生し、上皇は思い残すことなく、世を去ったのではなかったでしょうか。

これは、根拠のない妄想です。

しかし、そう考えるならば、説明のつく謎も多くあります。

宮子が、演技のできない質であったならば、生んでもいない皇子を生んだようにふるまうことができないのであったならば、閉じこめて、人前に出さないようにするしかありません。

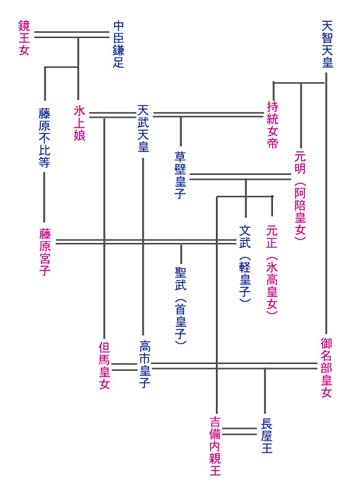

文徳天皇が25歳の若さで崩じ、阿陪皇女は、愛息の死に嘆き沈む間もなく、持統の先例に習い、孫に皇位を譲り渡すため、即位して元明女帝となります。

元明は、皇太子妃ではあっても、皇后ではなかったのですから、異例といえば異例の女帝でした。反発がなかったはずはないのですが、持統上皇の権威を受け継ぐ元明の強い意志と、律令体制を完成に導きつつあった不比等の手腕が合体したとなれば、怖いものはなかったでしょう。

石川刀子の皇子たちが皇籍を奪われたのは、やはり首皇子が元服する前年、「紀朝臣竃門娘と石川朝臣刀子娘の嬪(ひん)号を剥奪する」と続日本紀にある年なのでしょう。

皇位継承者の母は、皇族か蘇我氏。

この伝統は、長く続いてきただけではなく、持統、元明の女帝が即位することで、さらに重みを増してしまっています。二人とも、母は蘇我氏の娘なのですから。

この伝統からするならば、石川刀子の皇子たちは、藤原氏の腹となっている首皇子よりも、皇位に近いのです。それにおそらくは、刀子の皇子の方が、首皇子よりも年上でした。

母の身分を剥奪し、皇子たちを皇位から遠ざけるしか、首皇子の即位を確実にする道は、なかったのでしょう。

元明女帝がそれを認めたことも、首皇子が本当は藤原氏の腹ではなく、息子と娘の血を引く孫だったとするならば、納得がいきます。

その2年後、元明女帝は、もう一つの手を打って、娘の氷高皇女に譲位します。

元明は、同母姉の御名部皇女が高市皇子との間に儲けた長屋王に、娘の吉備内親王を嫁がせていましたが、二人は次々に4人の王子をつくりました。王女であったならば、首皇子の妃にという思惑があったのでしょうけれども、王子ばかりです。

もしも首皇子が皇子を残さないで早世した場合、石川刀子の皇子たちが資格を失った以上、元明にとっては、孫のこの王子たちが後継であるべきだったのでしょう。和銅8年(715)、元明は、吉備内親王の皇子たちを、皇孫(二世王)の扱いとしたのです。

つまり、高市皇子から数えるならば、王子たちは天武天皇の曾孫にすぎませんが、母系をいうならば、元明女帝の孫なのです。

元明女帝の譲りを受け、独身の氷高皇女が、元正女帝として即位したことは、女帝の歴史を大きく変えました。

ちなみに、氷高皇女が皇女であるのも、元明女帝の娘だから、であり、父系でいうならば、父の草壁皇子は即位していませんので、皇孫にすぎません。

一方で、元服した首皇子の妃には、いち早く、不比等と三千代の娘、光明子があがります。

元明女帝の思惑では、吉備内親王と長屋王に王女が生まれるならば、その王女を首皇子の妃とし、いずれは皇后として、持統から譲り受けた権威を伝えたかったのでしょうけれども、王女は生まれず、だとするならば、独身の娘に譲り、首皇子の後ろ盾とするしかない、ということだったのでしょう。

無理に無理を重ねて、氷高皇女が即位したことも、皇女が首皇子の実の母であったとするならば、納得がいくのではないでしょうか。

不比等にしてみれば、表向きは藤原の血を受けたとされている首皇子が即位すれば、それは、長年の伝統を破り、藤原氏が蘇我氏にとって代わったこととなります。次代には、現実に藤原の血を受けた皇子を、即位させることができるでしょう。

元明、元正の二代の女帝と、不比等と三千代とは、秘密を共有し、協力しながら、ある意味、せめぎあっていたと、いえなくもないでしょう。

養老4年(720)、藤原不比等は、62歳で世を去ります。

不比等には、長男・武智麻呂(むちまろ)、次男・房前、三男・宇合、四男・麻呂の4人の息子がありましたが、みな、三千代の腹ではありません。秘密を伝えたとするならば、いったい、だれだったのでしょうか?

翌年、不比等の後を追うように、元明上皇が崩御しますが、その直前の続日本紀の記述で、それはわかります。

元明上皇は、病床に長屋王と藤原房前を呼び、後事を託したのです。

長屋王はすでに大納言でしたし、血のつながりも濃く、娘の婿でもあります。

しかし、兄の武智麻呂をさしおいて、なぜ、房前だったのでしょうか。そしてこの直後、房前は元正女帝の内臣に任じられたのです。

内臣とは、後世の内大臣ですが、律令で定められた正式の大臣ではなく、天皇の私的な、身内感覚の直臣のようなものであったらしく、このときまでに内臣に任じられたとされているのは、房前の祖父、鎌足のみなのです。

さらに房前には、もう一つ、鎌足との共通点があります。

正妻が、王族なのです。

房前の正妻、牟漏女王は、犬養三千代が先夫・美努王(みぬおう)との間に儲けた娘で、敏達天皇5世の王女にすぎませんが、それでも、王族女であるにはちがいありません。

房前には、皇族との特別なつながりが、なにかあったのではないでしょうか。

考えうるのは、母親です。

通説では、武智麻呂、房前、宇合の母親は、正妻の蘇我娼子とされ、末の麻呂のみが、天武の後宮にいた不比等の異母妹、五百重夫人とされています。宇合は、武智麻呂、房前と年が離れているため、母親が別かとも疑われていますが、定かではありません。

房前は、武智麻呂と年子なのですが、これも疑うならば、疑うことができるでしょう。不比等が、皇族女に息子を産ませていたとしても、不思議ではありません。

鎌足亡き後、幼少の不比等を庇護したのは、母(実母と断定はできませんが)の鏡王女です。

鏡王女の交際範囲には、天智、天武の皇子女たちがいて当然ですから、ごく自然に、恋が芽生えることもありえたでしょう。

房前の母が王女であったならば、王女の名は記録に残らないことが多いので、これはもう、想像のしようもありません。

ただ、房前が産まれた天武!0年(681)、不比等がはばかって関係を隠したとするならば、それは、皇女だったのではないでしょうか。

この当時に皇女といえば、天智、天武の皇女のみです。鏡王女と親しかったとしますと、天智皇女でしょう。

独身で、斎宮になることもなくすごした皇女として、天智天皇が晩年、采女だった栗隈黒媛娘(くるくまくろひめのいらつめ)との間に儲けた、水主皇女(もひとりのひめみこ)がいます。

栗隈氏は、現在の宇治市から城陽市にかけてのあたりを本拠とする、古来からの地方豪族ですが、水運、土木工事に関係が深かったとみられ、大津京の建設には、活躍したことでしょう。

壬申の乱に際して、まだ幼かった水主皇女は、母とともに実家で保護されたでしょうし、不比等は鏡王女とともに、山科にいたと思われます。

鎌足の死後、鏡王女が山科に菩提寺を造っていたのは、山科の地は、鏡王女が藤原氏にもたらしたものだったからでしょう。鏡王女の「鏡」については、近江か山科かの地名だといわれますが、山科であった可能性が高いのです。

そして、山科と栗隈氏の本拠地は、近所なのです。山科に寺を造るならば、栗隈氏に協力を求めることもありえたでしょう。

もう一つ、推定の材料があります。

水主皇女は、後年、元正女帝の側近として、宮中に出仕していたらしいのです。

万葉集に、歌があります。

松が枝の 土に着くまで降る雪を

見ずてや妹が隠り居るらむ

これは、元正女帝が、病で出仕していない水主皇女を見舞うため、雪を主題に、高級官女たちに歌を求めたところ、だれも求めに応じきれなかったのだけれども、一人、石川内命婦のみが、この歌を作って御意を得た、といわれるものです。

石川内命婦は、大伴安麻呂に嫁いで、大伴坂上郎女の母となった人ですが、年齢からすれば、不比等の正妻、蘇我石川娼子の妹か姪か、と考えられます。

房前が、水主皇女の腹でありながら、娼子の子として世間に通していたならば、石川内命婦は、それを知っていたのではないでしょうか。

妄想のしすぎかもしれませんが、皇統は松にたとえられますので、「松が枝」とは、水主皇女の息子である房前を指し、「土に着く」、つまり臣下となってしっかり根を下ろし、この見事な雪景色のように活躍する息子を、あなたは見ないで閉じこもっているのですか、宮中で息子に会うのがなによりの薬ですよ、という意味を含ませていたとしたら、どうでしょうか。

持統女帝も元明女帝も、天智皇女でした。

水主皇女は異母妹にあたりますし、采女腹の皇女であるならば、警戒の必要もありませんから、元正女帝の側近に招いていたのでしょう。

房前がその皇女の息子であったから、斉明女帝が鎌足に対してそうであったように、身内の感覚で、内臣という地位を与えたのではないでしょうか。

後世、房前の子孫である北家のみが繁栄したのは、偶然でしょう。しかし、皇室の身内であるからこそ適度に距離を保つその感覚は、あるいは房前の子孫に受け継がれていったのかもしれません。

水主皇女の「水主」は、皇女の母の実家である栗隈氏の本拠に、いまも水主(みずし)神社がありますので、地名と考えられますが、琵琶湖から大阪湾へと至る木津川の水運の要所ですし、海人との縁も深かったでしょう。

海人(あま)の娘とは、竜宮城の乙姫(弟姫とも書きます。末の娘)でもあるでしょう。

水主皇女は、天智天皇の乙姫です。中途半端な噂から、いつしか、房前の母は海人の娘だった、という伝承が紡がれるようになった、というのは、こじつけすぎでしょうか。

さらにこじつけるならば、道成寺の宮子海人の娘伝説なのですが、一説では、海人(あま)の娘の宮子には髪がなく、宮子の母の海女が海底に黄金仏を見つけて祀ったところ、見事な黒髪に恵まれ、髪長姫と呼ばれ、不比等の養女となって宮中に上がった、という前段があるそうです。

記紀応神朝に、日向の髪長姫伝承があります。

日本書紀の「一書にいわく」では、日向の豪族が、娘の髪長姫を天皇に献上しようと瀬戸内海を東に向かい、播磨に至ったところ、ちょうど天皇は淡路島に狩りに来ているところだったので、鹿子水門で、水手(船のこぎ手)に鹿の皮を着せて泳がせた、というような地名説話になっています。

もともと、淡路島における大王の狩り、弟姫、衣通姫、あるいは髪長姫という名の地方豪族の娘(采女)献上説話、水運や潜水に携わる海人説話の三つがセットになり、さまざまなバリエーションがあったのではないでしょうか。

衣通姫(弟姫)がいたという茅渟の海と淡路島はごく近いのですが、淡路島と紀州も近いのです。

実は、日本書紀の衣通姫(弟姫)は、紀州和歌浦にある玉津島神社に、和歌の神さまとして祀られています。日本書紀に允恭天皇との歌のやりとりがあるとはいえ、わずか2首ですので、不思議といえば不思議なのですが、どうも後世、紀貫之が古今集仮名序で、「小野小町は古の衣通姫の流なり。あわれなるようにてつよからず、いわばよき女のなやめるところあるに似たり」と、名前を出したため、であるようなのです。

日本書紀の衣通姫、つまり弟姫は、藤原琴節郎女とも伝承されていますし、道成寺伝説に藤原氏がからむようになった要素の一つであるかもしれません。

歌の神としての衣通姫には、藤原氏興隆の陰の力となった鏡王女と、その妹で、初期万葉の女王だった額田王の姿が一体となって投影されているのではないかと、ふと考えてみたい誘惑にかられます。

最後に、持統女帝と藤原不比等の戦いは、どちらが勝利をおさめたのでしょうか。

結果を言うならば、不比等でした。

聖武天皇(首皇子)と藤原光明子とのあいだの皇子は、わずか1歳で世を去り、以降、光明子は皇子に恵まれませんでした。武智麻呂と宇合は、長屋王を陥れ、吉備内親王とその腹の王子たちともども、自殺に追い込みます。元正上皇と房前は、それをふせぐことができませんでした。

光明子は、藤原氏初の皇后となり、その腹の皇女が女帝となります。孝謙女帝です。

元正女帝の前例がなければ、藤原氏が孝謙女帝を立てることは、できなかったでしょう。

しかし、元正女帝が、首皇子に皇位を譲り渡すためにのみ女帝となったのにくらべ、孝謙女帝には、そういう目標が、ありようもなかったのです。孝謙女帝にとっては、自分の後にだれが皇位を継ごうとも、たいしたちがいはなかったでしょう。

権力の頂点にあり続け、反対勢力を次々に抹殺し、思いのままにならなければ、一度ゆずった位を取り返すこともして、独身のまま年老いていくうち、孝謙は、皇位そのものが持つ意味を、見失ったのではないでしょうか。

元正上皇が最後まで、迷走する聖武天皇によりそいえたのは、母であったからではなかったのかと、ここでも思えてしまいます。

孝謙女帝崩御の後、帝位についたのは、天智天皇の采女腹の皇子だった施基(しき)親王の子、でした。

結局、持統女帝の血脈は、皇統に残らなかったのです。

孝謙女帝を最後に女帝の時代は終わりをつげ、一方で藤原氏は、紆余曲折はありましたけれども、光明子を皇后に立てたその一石を足がかりに、やがて後宮を独占することとなり、近代にいたるまでの外戚の地位を固めました。

飛鳥、白鳳、天平と、大陸から移入されたきらびやかな文化が華ひらき、律令制が確立し、万葉歌は美しく愛と悲しみを奏でます。

しかしその蔭で、人々は血染めの争いをくりかえし、そして生きることの苦悩は、どんな身分の人々の上にも等しく、ふりかかっていたのでしょう。

長々と書いてしまいました。

これは、「かぐや姫幻想」と「女帝の夢庭園」の続編なのですが、考察などという高尚なものではなく、小説のためのメモ書きです。

古事記、日本書紀、万葉集は、文学なのですから、いろいろな読み方が可能なわけです。……と、いうことに、してやってくださいませ。

えーと、続日本紀はといわれますと、あー、うー、あれを文学だと主張する自信は、ありませんです、はい。